在电动车逐渐占据全球市场的今天,固态电池作为新一代能源解决方案,正受到越来越多的关注。六年前,丰田曾豪言将于2025年实现固态电池的量产,其技术承诺几乎可以让人们在10分钟内充满电,行驶1000公里。面对电池行业的狂热与期待,丰田的信心曾一度让人振奋,似乎电动车的时代即将迎来质的飞跃。然而令人意外的是,丰田最近再次宣布将固态电池量产的时间推迟至2030年。这一变化不仅引发了行业内外的广泛讨论,也让人们开始思考:固态电池真的能够如期走入我们的生活吗?

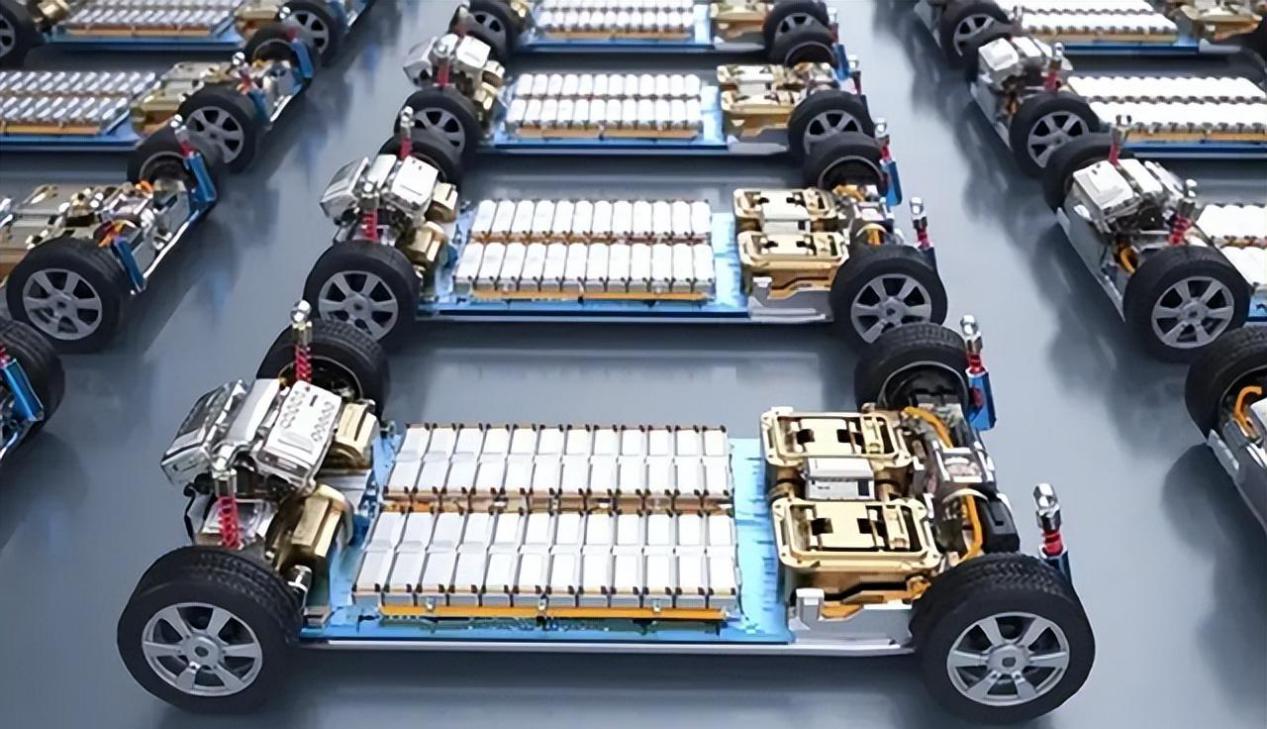

深入探讨固态电池之前,我们先来看看当前电动车市场的现状。电动车因其环保、节能的特点,在全球范围内受到越来越多的消费者青睐。然而,尽管如此,燃油车依然在很多地区保持强劲的市场份额。在我国,燃油车的市场占有率一度回升至58.5%。在欧美市场,燃油车的占比甚至高达80%。这引发了深思:是电动车技术不够成熟?还是消费者对电动车的接受度仍有待提高?

固态电池被广泛认为是电动汽车未来的“救命稻草”,其快充能力及安全性使得它有潜力成为打破燃油车垄断的关键。然而,固态电池在技术研发上遭遇的挑战层出不穷。丰田推迟固态电池的量产时间似乎预示着,固态电池在短期内实现商用仍然困难重重。业界也在不断强调,电池的安全性一直是电动车技术中的一大隐忧。当前使用的锂电池尽管技术不断进步,但自燃问题依然难以彻底解决。2024年8月,韩国仁川的一起电车起火事件导致140辆车被烧毁,令消费者对电动汽车的安全性产生严重质疑。

除了安全风险,价格因素也不容忽视。随着市场的竞争加剧,电动车企业纷纷开始降价以争夺市场份额。而在这场价格战中,磷酸铁锂电池凭借低成本和良好的安全性,很快成为了电动车市场的主流。数据显示,磷酸铁锂电池的生产成本仅为三元锂电池的六成左右,而火热的电动车市场对成本的敏感性也促使其被广泛采用。显然,当前电动车制造商在选择电池时,一方面需要考虑技术的先进性,另一方面必须兼顾成本控制。

因市场竞争的压力,丰田在电动车市场的战略显得格外复杂。与中国电动车企业的激进电气化转型不同,丰田似乎更注重于混合动力技术的延续,尤其在欧美市场,丰田的混动技术获得了高认可度,插电混动车型在德国的市场占有率高达38%,这一现象反映出丰田对于电动车技术研发的相对保守态度。丰田似乎在等待一个更为成熟的发展时机,而不是急于将固态电池推向市场。

可见,市场的变化并非单一因素所致。电动汽车的快速发展背景下,消费者购买行为、技术进步与市场趋势交织在一起,影响着固态电池及其他电池技术的发展路径。如果固态电池的实际应用仍未能在短期内实现,那么在快速变化的市场环境中,丰田是否会因此错失了与竞争对手比拼的良机?

固态电池的挑战不仅是技术的问题,更是科研投入与市场反应之间的博弈。虽然固态电池承诺了更好的性能,然而到底能否落实,还需时间的检验。过去,行业人士曾质疑固态电池的炒作意味重于实用性,因为当前已经量产的半固态电池在性能上虽有所提升,却依旧面临技术特性不足、成本高昂等问题。显而易见,固态电池的确在技术上仍需更多的研发与改进。

同时,在不断创新的电池技术面前,企业的研发能力极其重要。竞争环境内,企业间的相互推动成为促使技术进步的重要驱动力。近年来,各大汽车制造商积极布局电动车市场,布局技术创新与量产,无论是电池的研发还是电动汽车的整体提升,企业之间的竞争已愈演愈烈。面对激烈的市场竞争,固态电池技术在产能提升以及安全性保障上仍面临未知的挑战。

许多分析人士认为,固态电池的美国市场需求将会逐步跟进,因为随着电动车技术的发展与成熟,消费者对更高续航及更短充电时间的需求不断提升。2019年,电动车的出货量已经达到20万辆,而预计到2025年这一数字将翻一番,达到40万辆。因此,若固态电池能够在未来几年实现量产并顺利进入市场,必定能对电动车产业链产生重大影响。

不过,反过来看,固态电池的时代真会如期到来吗?我们可以看到,虽然市场对固态电池抱有期待,但真正能否落实到实际的商用依然存在诸多变数。业内对于固态电池的不同看法也会加剧这种不确定性。就以丰田为例,它在固态电池领域的延迟可能给市场其他竞争者带来信号:即使是行业巨头,面对技术困难时,也可能选择谨慎应对。

展望未来,固态电池在技术与商业化道路上依然面临多重挑战。电池的安全性、成本、技术的连续创新等,都是业界需要面对的课题。这意味着在固态电池大规模商用之前,可能仍需较长时间的探索与完善。在这样的大背景下,固态电池是否能够引领新一轮电动车革命,将成为人们持续关注的话题。

综上所述,固态电池技术理想与现实的距离,恰恰反映了整个电动车行业的复杂路径与不确定性。我们期待固态电池能够尽快突破现有的技术瓶颈,但在此之前,更需要行业内的共同努力与持续探索。尽管丰田固态电池的推迟无疑是在当前竞争激烈的电动车市场中一块沉重的石头,但同时也为其他企业提供了反思的机会,电动车行业的未来仍需在不断尝试中探索。我们应该记住,技术创新与市场需求并不总是能形成一条直线,只有通过不断努力寻找最佳解决方案,才能让电动车走向更为光明的未来。