前言

一场婚姻登记制度的地震,正在悄然重塑中国人的婚姻版图。

婚姻自由的突破性一步

这场改革的第一刀,精准地砍向了存在半个多世纪的户口簿。

这张薄薄的纸张,承载的不仅是户籍信息,更是传统家庭对婚姻的终极话语权。

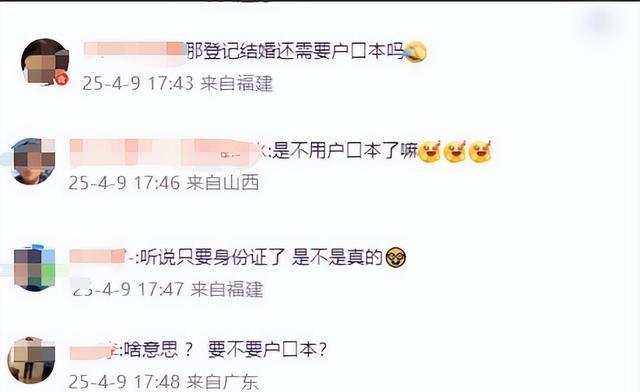

过去,子女结婚需要父母的户口簿,这种制度设计无形中强化了家庭对婚姻的干预权,甚至成为天价彩礼的助推器。

然而,根据新政策,结婚登记仅需携带身份证和无配偶声明,离婚登记也不再需要户口本。

过去,户籍制度如同一道无形的枷锁,将婚姻牢牢绑定在地域之上;而现在,婚姻登记点变成了一个开放的公共服务窗口,任何人都可以在任一登记处完成手续。

在深圳奋斗的河南程序员,可以在加班间隙完成结婚登记;在云南支教的北京姑娘,无需跨越千里就能办理离婚。

毫无疑问的是,全国通办的实施对婚姻登记机关的管理能力提出了更高要求。

如何在异地办理婚姻登记时确保信息的真实性和合法性,如何避免登记信息的错漏,这些问题都需要在政策实施过程中逐步解决。

新政策的另一大亮点是婚姻服务的全面升级。

地方政府被要求提供婚前教育、家庭矛盾调解和心理咨询师介入服务,以减少冲动离婚的发生。

此外,地方政府还需整治天价彩礼,倡导简约婚俗,推广集体婚礼和结婚颁证仪式等文明健康形式

这种服务升级不仅提升了婚姻登记的体验感,还为婚姻家庭关系注入了更多人文关怀。

婚姻登记不再只是“办个手续”,而是一次被珍视、被祝福的人生仪式。

但一项政策的实施,有利自然也有弊!

“自由”政策引发舆论撕裂

这场改革看似解放了婚姻的地理与程序束缚,却无法改变婚姻作为社会关系总和的本质,因政策引发的舆论场撕裂程度堪比婚姻中的情感对峙。

当政策的墨迹尚未干透,现实已经开始书写注脚。

但也有人既不完全否定政策的便民初衷,也不盲目相信制度能拯救婚姻危机。

更多人则认为,婚姻从来不是孤立的契约,而是一张牵动血缘、财产与代际传承的复杂网络。

没有父母签字的结婚证,是否能自动隔绝彩礼纠纷?异地办理的离婚协议,能否规避原生家庭对共同财产的瓜分?

没有“父母之命”,或许也摆脱了“媒妁之言”,看似“走向自由”的婚姻政策,能不能让婚姻摆脱曾经的陈规旧习,这一切还尚未可知。

写在最后

这场改革就像投入婚姻湖面的巨石,涟漪正在向传统家庭观念、性别权力结构、情感经济关系层层扩散。

当政策的手术刀切开婚姻登记的外壳时,我们才发现婚姻从来不是孤立的契约,而是一张牵动血缘、财产与代际传承的复杂网络。

在这个婚姻制度的转折点上,我们或许需要重新审视:当结婚像注册社交账号一样便捷,离婚像取消关注一样冷静,婚姻的本质是否已经改变?

或许答案不在政策文本里,而在每个正在签署、撕毁、重签婚姻契约的鲜活人生中。

信息来源:光明网--婚姻登记将“全国通办”!新修订《婚姻登记条例》自5月10日起施行--2025-04-09