上周末,一部电影狠狠赚足了飘的眼泪。

荣登香港华语片票房冠军的《破·地狱》。

刚看到这个名字,还以为又是什么打打杀杀的港片。看了眼演员,黄子华、许冠文,好家伙,两大喜剧之王搭档,这是走喜剧路线?

结果,笑是笑了,但更多是笑中带泪。

因为电影讲的是个沉重的话题:生死丧葬。

“破地狱”,是港区超度亡者的葬礼仪式。但别怕,这并非神神鬼鬼的恐怖片,而是聚焦现实困境的一场“心灵之旅”。

总说生死必出精片,相较于很多人生死议题启蒙之作《入殓师》中那样淡淡的丧礼,“破地狱”更为破格——

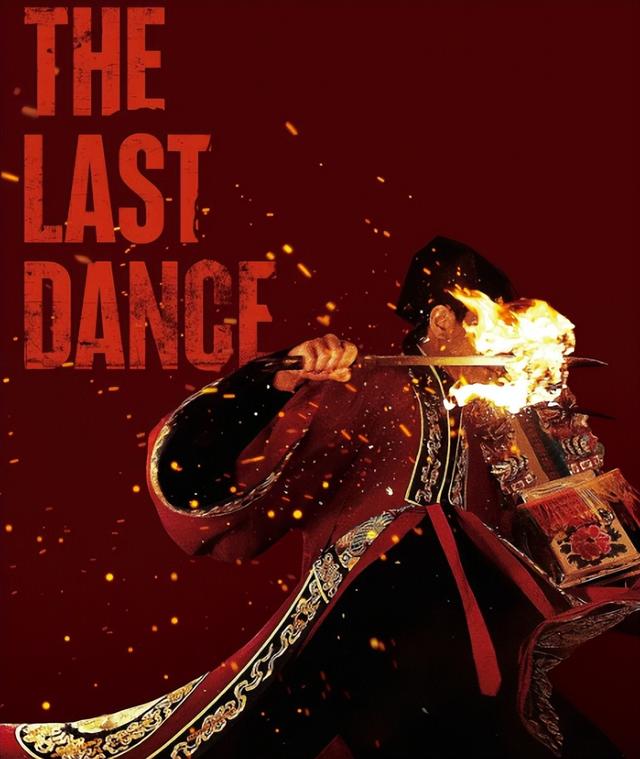

灵堂中央,火盆和九块瓦片,代表着九层地狱和业火。

喃呒师傅一边诵经指引亡魂,一边挥剑驱邪,随后击破瓦片,引领亡者走出地狱的束缚。

最后一口酒喷向火盆,大火熊起,地狱之门打开,喃呒师傅一跃而过,带着逝者灵魂脱离火海。

整个仪式就像电影英文版名字《The Last Dance》一样,神秘、禁忌而又有几分况味:

这场仪式,既是喃呒师傅为逝者而跳的最后一支舞蹈;

更是生者用回忆与逝者做最后一次共舞。

然后在舞步中,学会告别与放下。

“超度”

香港传统殡葬业都是“一文一武”,即殡葬经纪+喃呒师傅的组合,经纪负责对接活人,师傅负责超度亡人。

故事中的“文”角道生(黄子华 饰),原本是婚礼策划,后疫情时代婚礼市场遇冷,无奈落入失业负债的中年地狱,只能转行当殡葬经纪。

混口饭吃,红事白事,都是办事嘛。

道生还整出了不少“新”活——个性化葬礼定制、葬礼主题周边开发、明星发布会一般的宣发物料。

你别说,还挺让人种草的。

而“武”角文哥(许冠文 饰),是个恪守传统、性格古怪的老喃呒师傅。文哥当然不满于这些“新”操作,更不愿承认道生这个搭档。

你这是虚情假意为钱服务,而不是怀着敬意为亡者服务。

电影没有草率地判定这场新与旧的交锋。

或许是因为,现实早已揭示这种特别的矛盾感——

香港这寸土寸金的地方,那边是红磡体育馆的演唱,这边是殡仪馆的哭喊。

生与死,仅一街之隔。

这次交锋,只为破电影中的第一层地狱:

生死地狱。

生死题材的作品,要么对死亡保持敬畏;要么沉迷于验证生与死的辩证法;要么就更温情地去触摸它的肌理,《入殓师》讲的就是如何去尊重和面对死亡。

“把失去的人重新唤回,赋予永恒的美丽。”

《破·地狱》还将面对生死的活人地狱赤裸裸地展现给我们。

把破败不堪的遗体直接展示在镜头前,甚至给遗体穿衣、化妆、擦拭的细节都没有回避。

只为告诉我们,他们只是遗体。

面对死者,固然是痛的,但那些更深更大的痛,在活人身上——

一个被全港殡葬业拉黑的疯女人客户,惊世骇俗地要给孩子的遗体做“防腐保鲜”,只为等将来科技发达了再复活他。

这当然违背了文哥认知里“破地狱”的传统,觉得这反而阻碍了亡者转生。

但在道生眼中,她的动机很好理解:

哪是什么挑战传统的疯女人,她只是一个舍不得儿子的普通妈妈。

道生当然想赚这单大生意,但面对巨大的非议和阻挠,他更多的是想帮帮这位可怜的母亲。孩子的事一天不解决,她的人生就没法往前走。

逝者已矣,生者尚存。

不该让规矩困住活着的人,不是吗?

同样无法跟亡人告别的,还有另一位女士。

她想参加一位女性“好友”的葬礼,却被逝者的丈夫粗暴拒绝。甚至还给道生下死命令,绝不能让这个女人出现在葬礼上,否则取消合作。

看起来这位丈夫很在意自己的妻子?

恰恰相反,他完全不关心葬礼的细节,只盯着手机上的股市走向。道生询问他死者生前最爱哪套衣服,以便给遗体换上,这位丈夫一概不知:你问我家佣人吧。

显然,相对于这个合法的配偶丈夫,那位被禁止参加葬礼的女士,才是真正了解死者喜好、诚心来送别的人。

她偷溜进化妆间,哭着求道生,只希望为死者添上一件毛衣。

真心假意,一目了然。

道生这次选择了违背客户的要求,给亡者化妆时不喊“黎太太”,而叫她的名字“熙雯”。偷偷给有情人留下最后的独处机会,还擅自把一条装着骨灰的项链送给了那位女士。

“我觉得你更像她的家人。”

至此,才终于道出“破地狱”更深层的表达——

不止死人要破地狱,活人也有很多地狱需要破。

在一段段与逝者亲属同行的旅程中,道生渐渐明白,死亡不仅让死者面对地狱,还给生者带来了人间地狱。

要助逝者往生,更要助生者翻篇。

就像魏道生在粤语中的发音“为渡生”一样,要破的就是传统“破地狱”中教条的那一面,更应该站在活人的视角,超度生者。

“渡人”

文哥是旧世界的代表,他一辈子将传统奉为圭臬,恪守祖师爷传下来的规矩。

这些规矩,除了来自丧葬文化的旧制,还有隐藏在旧观念之下的现实地狱。

这正是影片要破的第二层地狱。

哪怕小女儿文玥(卫诗雅 饰)从小喜欢就喜欢模仿他作法,展示出接班的天赋,但他一概无视,只把衣钵传给了不想干丧葬,甚至觉得这一行很丢脸的大儿子志斌。

“女人是污秽的,因为女人会来月经,所以喃呒传男不传女。”

儿媳把内衣放在了他的法衣上,文哥大声责备;中风后无法自理,他还是拒绝女儿帮忙擦拭身体。

这些旧观念显而易见,一句“祖师爷不喜欢”根本没有道理,都是传统旧制的糟粕残余。

文哥以为为子女们的未来作出了正确的安排,结果是把家人掷于业火里焚烧。

文玥从小就崇拜父亲,喜欢喃呒这行,但传统文化对于女性的偏见,始终横亘在父女之间。

志斌在做法事时摸鱼看球赛直播,为了让小孩上天主教学校,志斌甚至背离道教出身去受洗,屡屡让文哥生气和失望;

而每次志斌藐视和贬低父亲职业时,文玥立刻挺身维护父亲,反驳哥哥,结果文哥却骂她目无兄长、家嘈屋闭。

因行业的歧视,又导致了家庭重男轻女的排序,父女隔阂越来越深。

父权社会旧观念不仅压迫女性,也压迫男性。

志斌被迫继承家族衣钵,但他并不像文玥那样完全认同喃呒这份事业,那套法衣只是他自己身上一个会被别人看不起的烙印。

他更希望承担起自己那个小家庭的责任,为了让儿子接受到更好的教育,父亲病重时他依然坚决移民澳洲,彻底放下束缚,追逐新的生活。

他选择了一种更决绝的方式,跟父亲/权决裂。

只是这种不负责任的做法,苦了妹妹文玥。

兄妹俩在医院的那场对峙,完全就是东亚家庭悲剧的缩影,沉默的父亲、被忽视的女儿和被绑架的儿子。

当然结局也很经典:狠心的儿子得到自由,心软的女儿留下照顾父亲。

这个小小家庭的内部地狱,还隐藏了一个更大的外部地狱。

在文哥的葬礼上,外部地狱终于显形。

文哥嘱托道生帮他操办葬礼,不为超度自己,而是为了儿女们——

他让文玥和志斌两兄妹一起进行破地狱的仪式。

怎么能让女人来破地狱?!这个“倒反天罡”的操作让那些殡仪同行们纷纷离场,本来拥挤的葬礼最后只剩下几个最亲近的人。

我们终于看见了那个矗立着的、根深蒂固的父权世界。

制造现实地狱的,是那个更大的、被长期默认的旧世界,它平等地碾压每一个人,包括这个制度的忠实拥护者,文哥自己。

文哥这个决定,等于把他一辈子在行业里建立起来的声望,全都毁于一旦。

最后,文玥举起剑跃过火焰,破掉自己深陷家庭地狱的憾恨,实现了自我救赎。

渐渐受道生“超度生人”的观念影响的文哥,终于在人生最后的瘫痪的阶段、跟女儿长时间相处的时光里,开始反思自己这一生。

这份迟来的反思和忏悔,终于借由那场葬礼表达出来。

那么大结局是对老登的洗白与和解吗?

我认为不算。

电影呈现了一个老登的反思,更重要的,是展示了反思与改变之间,还隔着十万八千里的重重困难。

文哥并非不爱家人,只是表达爱意的方式一直是错的,而他并不知道自己错。他从来只会沉默执行那些旧观念,接过传给自己的,然后再传给别人,从未反思这到底是为什么,而自己和家人又是怎么想的。

妻子去世时,文哥说自己也想一死了之,但是老祖宗的教诲决不允许,哪怕过去十多年,他也依然留着那把妻子送的藤椅。女儿文玥,名字寓意是自己一生的珍宝,但他却一辈子说女儿污秽;儿子学习成绩不好,他怕将来儿子没出息,才强硬地将儿子绑在身边。

这是中国男人忠诚、内敛、顽固与责任的极致体现。

当然深情。

但另一面,那把代表着爱的藤椅,也成了家庭权威的象征。

在各版海报里都占据C位的“王座”藤椅

就像文哥爱唱的那句南音,天各一方难相见,文哥向道生强调,最重要的就是“难”这个长音要唱对调。

从“知”到“行”,是真的难。

影片有一点处理得比较好的,是文哥至死都没有亲口回答女儿那个问题:

“你会觉得我这个女儿让你丢脸吗?”

如果他直接回答了,那这部电影至少要扣两颗星。因为这太假。

要改变一代人的观念,推翻一个旧制度,绝非易事。

电影仅仅呈现了这个庞然巨物之下,一个小小个体观念里的一丝小小松动。

因而这小小的变化,也只够帮助一个家庭里的一个人,文玥,去破她自己的地狱。

超越生与死的界限,这层地狱靠代际关系和社会结构将所有个体席卷进来。要破它还有很远的路要走,每个人都要跃过困住自己的重重烈火。

银幕里文哥,只是提前给世人展示了一种来不及的遗憾结局。

而银幕之外的各家各户,结局还来得及改写。

“渡己”

电影尝试着拨开生死的迷津,带世人看清现实。

但现实同样也分九层地狱。

要破地狱,也得先搞清楚你面对的,是什么地狱。

否则就像文哥那样,没想到自己一个“破地狱”专家,到头来却破不掉自己家庭的地狱。

有些地狱可以破坏,比如,旧的礼仪规范和社会文化规范——不符人情的丧葬教条,过时的重男轻女等思想观念。

不管是无形还是有形,这些不过是传统文化的束缚和社会思想的桎梏,旧世界注定会被新世界破除。

总有些地狱始终存在。

种种具体现实地狱最终的指向——内心的地狱。

这也是电影暗示的第三层地狱。

纵观全片,道生之前是现实地狱的观察者,从生者的故事中参悟道理,后来掌握了“破地狱”真正的要义,破生者的地狱。

而他也有地狱要破吗?

当然。

影片埋下了不少道生生活中遭遇地狱的隐线。

比如,中年失业,出走半生仍在操心如何养家糊口;相恋多年的女友,因为道生反对,两人没有选择走进婚姻,当女友意外高龄怀孕,要不要保留这个小生命,两人争执不下。

全力奔赴生活,但并不期待新生命的到来,好像有些矛盾。

这都要归于道生生命中弥散着的不确定情绪。未来是不确定的,关系是不确定的,生活是不确定的,唯一可以确定的是,生命早已开始倒数。

所以生命的出现,他更多想到遗憾和分离。

(可惜影片删减了大量道生的背景交代,包括他为何恐惧生小孩的原因,导致剧情有点接不上)

他抗拒生下小孩的一大原因,是过早地代入了孩子的视角:

如果我是那个孩子,毕业后刚步入人生最灿烂多姿的阶段时,就已经要背上两个六七十岁的“包袱”,被迫放弃探索自我的自由,投入到工作赚钱中给双亲养老。

岂不是可以预见,在选择生下孩子的一刻,等于选择了给ta一个现实地狱?

在这个下意识的思虑中,彰显了道生这个角色,为何会成为整个故事里的核心——

他有超强的共情力。

因而他能代入每个客户,代入每个身边人的思维里去帮助别人。

然而细腻敏感的人,往往只懂渡人,难以渡己。(强烈怀疑道生是infj)

因为,他要如何破自己的地狱,对观众来说更具指导意义。

这才是电影想给观众传达的东西——

如何在当下的大环境困局里,在负重的情况下,过好自己的人生?

生的希望未尝琢磨,但死的终点早已看到。这好像成为了当下一种普遍的社会情绪。

死亡早已不是禁忌,互联网处处浮现着一种淡淡的死志。

发疯文学退潮,现在向我们走来的是“尸体”文学:我已经是一具“尸体”了,感到开心便“尸体暖暖的”,治愈的东西一律称为“淡(尸)斑精华”。

人均40%微死状态,带着平静的疯感过日子。

我们都觉得自己被生活的地狱整顿着。但真正的生死呢?似乎还是沉重,毕竟活人微死更多的是宣告精神状态的枯萎。

当下所有作品似乎都在试图治疗着这种死志,现实主义、破旧立新、娱乐精神轮番上阵。

但其实谜底就在谜面上。

死志普照,那就与死志同行共舞。

为了生存,道生也呈现出现实主义者的一面:婚礼策划做不下去,那就抓紧机会进入殡葬行业,办丧事也有做大做好的积极心态。

影片一开始呈现了道生刚入行时的种种闹笑话的行为,比如为爱车的逝者准备了一辆“超跑”,结果人家就是被这款车撞死的。

还有做了一系列诸如乐高祭坛、棺材收纳盒、亡者首饰等“不吉利”的周边,看似滑稽,实际却是对所有人的最优解:

正视死亡本身,不忌讳白事和逝者,帮客户缓解哀思,帮员工挣到口粮。

向死而生。

不是盲目乐观,是在死与生,现实与梦想,理性与感性之间做平衡。

寻找地狱是无底洞,有些地狱注定破除不了,只能与其共存。地狱的终极形态总归逃不过自我内心的地狱。而要破这层地狱,就要选择打开那扇门,把地狱中的自己带出来。

要破的不是地狱,而是自我精神上的枯萎。

电影末尾,道生走出殡仪馆,那些不确定的忧虑终于被那场新的“破地狱”打散。驶离隧道的同时,他们与旁边的灵车分道扬镳,融入香港那相互交映的条条道路中。

人生就像乘车,与其担心什么时候下车,倒不如好好享受这一程。

电影也在这句旁白中结束了。

而枯萎中能否养育希望,依然未可知,但至少,我们的痛和期许都被看见了。

不管是逝者还是生者,最后无一例外,走出地狱之门的关键都是三个字:

向前看。