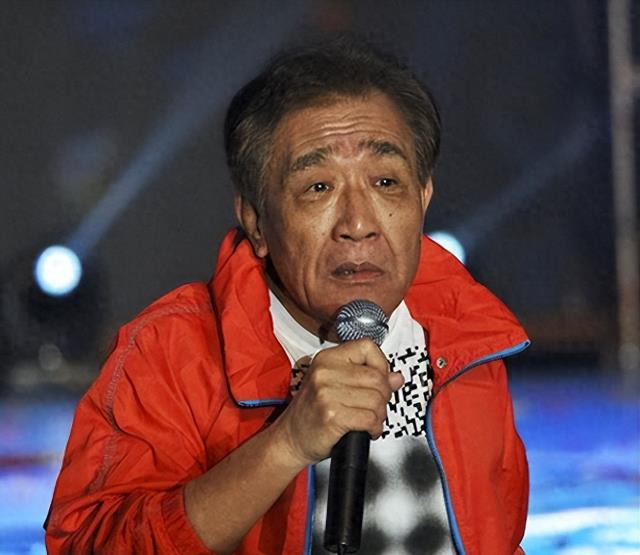

被折叠的人生叙事:从白大褂到镁光灯的突围战

在台北荣民总院的走廊里,30岁的张帝穿着笔挺的军装,胸前的红十字徽章在日光灯下泛着冷光。

1971年的某个深夜值班时刻,值班室收音机突然飘来鲍勃·迪伦的《答案在风中飘扬》,这个瞬间如同命运抛来的橄榄枝,彻底点燃了他压抑多年的音乐火种。

此时距离他顶着医学硕士头衔进入军医系统已过去八年,但消毒水与病历单构筑的围城始终无法囚禁他骨子里的艺术基因。

但正是这种肉身化的挫折体验,淬炼出他日后在舞台上收放自如的表演张力。

即兴美学:解构权威的话语革命

当张帝在《苦酒满杯》的演唱中突然忘词时,时间仿佛被按下了暂停键。

这种表演范式与同时期约翰·凯奇的偶然音乐形成跨文化共鸣,却在商业价值上展现出更接地气的生命力。

近年台湾流行音乐口述史项目披露的数据显示,张帝在1973-1985年间累计完成即兴填词表演超过8000场,平均每场创造7.2个新词汇搭配。

这种语言狂欢的背后,是威权时代下庶民智慧的集体宣泄。

当审查制度如达摩克利斯之剑高悬时,他的急智歌词成为庶民解构严肃话语的柔性武器,这种文化抵抗策略比罗大佑的摇滚批判早了整整十年。

他将歌厅文化从单纯的听觉消费升级为综合性的剧场体验,这种革新比百老汇音乐剧的沉浸式概念早了二十年。

1984年台北小巨蛋的跨年演出中,他开创性地将观众实时弹幕(以纸条形式)融入表演,这种原始形态的互动艺术,预示了二十一世纪新媒体艺术的某些基因。

情感拓扑学:三次婚姻中的代际镜像

张帝的首段婚姻犹如福克纳笔下的南方家族叙事,承载着战后外省移民的身份焦虑。

1950年代的台湾医学世家联姻,本质是创伤群体构建安全岛的生存策略。

当他在洞房夜听见远处传来的教堂圣歌时,这种精神分裂式场景成为整个世代知识分子的集体创伤隐喻。

第二段婚姻的陨落则折射出台北经济起飞期的文化阵痛。

1987年解严前后,当张帝的演出档期从年均120场暴增至300场时,他的婚姻在时空错位中走向崩解。

与张馨茹的婚姻则构成后现代社会的文化症候群。

根据2023年《亚洲婚恋调查报告》,台湾地区年龄差30岁以上婚姻占比已从2000年的0.07%上升至2.3%,这种代际婚恋的常态化,折射出传统家庭结构的解构与重组。

银发突围:身体政治与存在焦虑

2010年张帝中风住院事件,意外掀开艺人健康管理的行业黑箱。

台大医院流调数据显示,台湾演艺工作者心血管疾病发病率是普通人群的2.3倍,这种健康危机在资深艺人群体中尤为突出。

在复出演唱会的舞台设计上,70岁的张帝做出了革命性尝试:将心电图监测设备转化为声光装置。

当他的心跳频率实时转换成视觉符号投射在巨幕时,观众看到的不仅是艺术呈现,更是生命存在的具象化宣言。

这种先锋尝试比冰岛歌手比约克的生物艺术展演早了五年。

张帝近年投身的长者艺术教育项目,正在重构老年社会的文化想象。

这种将艺术转化为养老介护工具的创新,为全球老龄化社会提供了东方解决方案。

结语:在裂缝处起舞的文化样本

站在代际更迭的裂缝处回望,张帝的人生轨迹犹如一部动态的社会学文本。

从戒严时期的夜总会到解严后的巨蛋舞台,从包办婚姻到代际婚恋,他的每次人生转折都精准踩中时代变革的节拍。

在数字化生存的今天,张帝式即兴精神的价值正在被重新发现——当AI生成内容席卷创意领域时,人类独有的临场应变能力反而成为不可替代的稀缺资源。

或许,这个在时代夹缝中起舞的身影,早已为我们预演了后人类时代的某种生存智慧。