【盛世浮华:北宋的商旅江湖】

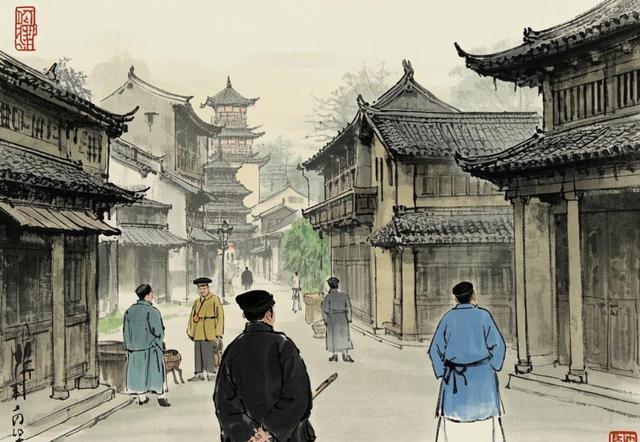

北宋天圣时期,东京汴梁的繁荣程度举世无双。根据历史记录《东京梦华录》的描述,汴京的居民数量超过百万,店铺紧密相连,夜市从深夜持续到凌晨,几乎不间断营业。每日,成千上万艘货船在运河上来回穿梭,来自各地的货物堆积得如同小山一般。商业的高度发展带来了大量流动人口,商人、搬运工、旅行者、僧侣和道士频繁往来于道路之上,但这也成为了犯罪活动频繁发生的区域。

北宋时期,商业税收占据了税收总额的七成之多,这反映了民间贸易的高度活跃。然而,在这种经济繁荣的背后,官府对于地方安全的管控显得颇为吃力。特别是在远离都城的州县,盗匪活动猖獗,不法客栈随处可见。据《宋会要》记载,从天圣元年到五年间,各地报告的抢劫谋杀案件超过了三百起,其中,有六成受害者是单独出行的商人。

在商界中广泛流传着一句话:“旅途多风险,财富需隐藏。”然而,总有人因大意而遭遇不幸。青州富有的商人张世贵的命运,是那个时期极具代表性的例子。张世贵本是青州城内一位显赫的富商,但不幸的是,他未能深刻理解并践行那句商界箴言。尽管深知外出时潜在的危险,以及显露财富可能带来的祸端,他仍在一次商旅中因防范不足而遭遇了不幸。他的故事,成为了那个时代商人群体中因疏忽大意而招致灾祸的典型警示。

【致命客栈:悦来店的暗夜杀机】

天圣五年秋季,张世荣携二十匹青州名产“烟霞绢”自汴京返回。此绢质地轻盈若雾,每匹售价高达十贯,在北方市场大受欢迎。为求低调,他未聘请武师护送,仅有一名老仆人相伴。路经陈州之际,老仆人突然身患急症,张世荣无奈将其留于医所,自己继续前往下一地点。

距离陈州城三十里之外,有一家名为“迎宾旅社”的客栈,它坐落于官道之旁,后倚荒凉山丘,是过往商队的常见停留之地。这家客栈的负责人姓李,年约四十多岁,面容圆润,眼睛细长,对待每位客人总是笑脸相迎。那天傍晚时分,当张世雄踏入客栈大门时,发现大厅内已有三位身着普通服饰的男子在座,他们自称为药材商人。这几人邀请张世雄一同饮酒,但他礼貌地拒绝了邀请。

北宋时期的客栈实施了一项“记录”制度,要求入住的旅客必须登记其姓名与家乡所在地。在李某所保管的登记册上,张世荣的名字赫然列为了那个月的第二十七位入住者。未曾有人预料到,这本看似普通的登记册,三年后会成为侦破一起案件的重要线索。

【离奇失踪:密室蒸发之谜】

次日清晨,店员注意到张世荣的房间门从内侧锁上,窗户完好无损,但室内空无一影。床铺保持整洁,油灯已烧完,唯独行李与商品不见踪影。引人注目的是,客房地面上留有拖动的痕迹,然而门槛内外并未发现泥土痕迹。在马厩中,张世荣的枣红色马匹仍在安静地吃草,马鞍袋里散落着几枚开元通宝铜钱。

陈县县令刘禹率领手下进行搜查,于床铺下方发现半截沾有血迹的麻绳结。法医检验后断定,那血迹并非来自牲畜,而是人的血液渗透而成。然而,客栈内外未见有人受伤,所有住客均表示“整晚安然入睡”。案件因此陷入困境,最终只能以“疑似盗贼抢劫”为由,简单结案。

张世荣的夫人王女士耗尽了家中财物,派人沿着官路寻找了整整三年,还求助于一些民间法师试图寻回亡魂,但所有努力都未能如愿。直到天圣八年,一具白骨的出现,最终为这桩长久未解的谜团带来了答案。

【白骨鸣冤:城墙下的陈年血案】

天圣八年春季,陈州开展城墙维护工作,工匠李四在城墙西南角落挖掘时,意外发现了一具人类遗骸。该遗骸呈蜷曲状态,多根肋骨显示断裂痕迹,且头骨上有一处凹陷,内嵌半片古砖。此时,新任陈州知县张福德得知此事后,立即亲自前往调查现场。

尸体上的衣物已经腐烂,仅有一条靛色绸带保存较为完好。周文德指示手下将其清洗,随后发现绸带内侧绣有“青州张府”的字样,这与三年前一起失踪案件的信息完全匹配。更令人震惊的是,砖块表面的模糊痕迹,与悦来客栈所用墙砖的烧制标记相吻合。

周文德在查阅过往的卷宗时,注意到刘庸遗漏的一个重要线索:客栈的入住记录上,张世荣住宿的前后三天内,共有九名客人“不辞而别”未支付费用。这些人均携带有价值不菲的物品,并且之后再也没有在其他地方出现过。

【地窖暗道:黑店的杀人流水线】

悦来客栈在重重兵力的围困下,经历了一次彻底的搜查。在客栈地窖的西北方位,有一个隐秘的机关被发现。移开覆盖的石板后,显露出一条宽度超过一丈的秘密通道,它直接通向客栈后方的山岭。这条通道里,随意丢弃着一些零碎物品,包括破碎的布料、断裂的发簪,以及一枚半截的玉扳指,上面刻有“荣”字,这正是张世荣平时所佩戴饰品的残骸。

李某在严厉审问下坦白事实:那间客栈实际上是由一座前朝古墓改建而成,而其中的密道则是古墓原有的通道。他们的目标主要是单独的富商,通过在酒中掺入迷药使客人昏迷。之后,他们会用湿棉被包裹尸体,沿着密道将其拖走,这样既减少了声响,又避免了血迹留在客栈内。至于尸体,则被埋在城墙的地基下,因为他们认为“官府绝对不会为了验尸而拆除城墙”。

该犯罪团伙分工明确:三名成员负责寻找作案对象,李某则在药店柜台负责计算所需药物剂量,另有两名同伙负责处理后续事宜。埋尸地点距离他们所住的客栈仅五百米,选择在夜间行动以避免被发现。如果不是王二在挖掘时不慎偏离了三十厘米,这起案件可能永远无法被揭露。

【罪孽深重:跨越十年的血色账簿】

周文德根据线索深入探查,最终在隐蔽通道末端找到了一本用皮质封面的账簿。账本的纸张已经泛黄,上面清晰记载了从天禧三年至天圣八年间的“交易”情况:共计有二十三名客商遭到杀害,四百匹绸缎、六十箱药材以及超过二百件的金银器皿被掠夺。

骇人听闻的是“特别物品”记录:在天圣四年的档案中,一名来自西域的商人遭遇抢劫,他所携带的波斯籍儿童奴隶随后被贩卖至汴京的一家风月场所。两年后,天圣六年,一位官员的情人携带贵重珠宝离家出走,最终被发现遭到杀害,现场布置成自杀的模样。这些事件在最初均被当作孤立案件处理,未曾有人意识到它们其实是同一犯罪组织所为。

此事上报至朝廷,宋仁宗极为愤怒,下令对李某等七人执行死刑,方式为凌迟。《资治通鉴续编》有相关记录:“行刑过程历时三天,围观人数达到数万,致使当地商业活动暂时停滞。”

【生存智慧:北宋人的出行安全手册】

这起事件促使北宋制定了最为详尽的商人旅行安全手册。沈括于《梦溪笔谈·权智篇》中归纳指出:“商人出行需警惕三件事:防人心、防地形、防食物。”实施的保护措施涵盖:

“客栈验证指南”:入住前先确认客栈的合法运营证明(营业许可),无证经营的往往存在隐患。

“银针测试”:以银器检验食物,北宋时期迷药常含硫成分在古代北宋时期,人们有一种检验食物是否被下毒的方法,称之为“试银针”。这一做法涉及使用银簪来试探酒菜的安全性。具体方法是,将银簪插入待检测的食物或酒水中。如果食物或酒水含有某些特定的化学物质,尤其是硫化物——这类物质在当时的蒙汗药中较为常见,银簪的表面会发生化学反应,从而显现出颜色的变化。这种检验方式虽非科学严谨,但在当时条件下,却是一种相对简单且实用的手段,用以防范潜在的饮食风险。通过银簪的变色反应,人们能够初步判断食物或酒水是否被添加了有害物质。

构建坚固营地:大型商队会聘请“安全押运”,由退役的厢军士兵负责保护工作。

“夜间警示制度”:客房外设置响铃装置,细绳一端连接至房客的手部。

民间存在一种“隐秘信号”做法:一旦察觉到不寻常情况,人们会在柜台上放置两枚铜钱,一枚叠在另一枚之上,以此作为求助的标志。店家如果明白这一暗示,且为同一阵线的人,便会给予协助;若是一般百姓,则会将此视作平常之事,不予特别理会。

【千古同悲:人性之恶的轮回密码】

历经百年之后,有关张世荣的案件再次在南宋笔记《夷坚志》中以相似形式被记载:绍兴年间,临安城的一家客栈采用了一模一样的手段,致使十二人丧生。据历史学家统计,宋元明清四个朝代中,有明确史料记载的黑店劫杀案件超过了一千起,而这些案件的作案方式在时间和空间上都表现出了惊人的相似性。

这种犯罪行为的持久存在,根源于其对人类心理的深刻洞察:

·针对旅行者“家中安逸长久,外出困难重重”的担忧心理;可以通过把握人们这种对家的依恋和外出时的不安感,

对于采取“以钱换安”妥协态度的旅客,非法客栈的收费总是较官方驿站低两成左右。

构建出一种“其余顾客均安然无恙”的集体安全认知,实际上全都是事先安排好的演员。

当今社会的火车站欺诈行为与民宿失窃事件,实际上是北宋时期不良客栈现象的现代翻版。在同情张世荣的经历之余,我们应当警觉的关键,并非特定时代的恶劣个体,而是人在放松警惕时容易滋生的侥幸心理。苏轼在《王夫人墓志铭》中的告诫值得我们铭记:“勿将独处视为安全,勿把常规行为当作习惯。”