远古时期,人们的头发却是披散着的。后来,黄帝发明冠冕,就把头发束了起来。冕,冠,牟和巾都属于“头衣”(帽子的说法很晚才出现)。

小孩子不戴帽,头发长了就束起来。《礼记·曲礼上》记载:男子二十冠而字。意思男子到了20岁举行冠礼后,才有带帽子的权利。古人称呼他人不直呼姓名,而习惯称“字”以示尊重。这个“字”便通常在男子行过成人礼可以戴帽子后,由家族中德高望重长辈赐予。

古代平民女子几乎和帽子绝缘。女子也有成人礼,一般等年过十五岁可出嫁时举办,叫笄礼,也就是将发辫盘至头顶,用簪子插住,以示成年及身将有所属。行过笄礼后,古代女子的头发便基本终生与簪子相伴。所以古时男女少年成长的标志,就叫“冠笄”(贵族妇女也被允许代“凤冠”,“花冠”等)。

冕属于冠的一种(冠是大部分帽子的统称),在周朝时候只有天子或王公,士卿在祭祀的典礼上才能佩戴。牟比冕低一个等级。最后一种就是巾,这是平民的专属。

黎民、百姓是古代称呼普通民众最常用的词。“黎”通“骊”,黑色的意思。古人头发挽成髻,包上头巾,而当时规定民众只能用黑色的头巾,故称为黎民。民众劳作无法时时戴冠,黑黑的头发露在外面,所以被称为“黔首”(是战国时期和秦代对民众的称呼)。

百姓:战国之前是对奴隶贵族的统称,因地位逐渐下降,融入平民之中,战国之后又成为平民的统称。《诗经·雅·天保》“群黎百姓”,郑玄笺:“百姓,官族姓也。”

庶人:又称庶民,西周以后人们对从事农业生产的人的称呼。西周时期,庶人是可以被上位者封赐恩赏的。他们的身份比奴隶高。春秋时期,庶人的地位在士族之下,在工、商、奴隶之上。秦汉之后,庶人泛指没有官位的平民。

在古代社会,人与人之间的等级十分森严,普通百姓只能穿麻布的衣服,所以就导致“布衣”也成了百姓的代称。百姓又称作白衣、白士、白丁,是指没有功名的人,如刘禹锡《陋室铭》里就说:“谈笑有鸿儒,往来无白丁。”因被俘虏的人叫“隶”,失去土地外来迁移的人叫“氓”。古代平民自称为草民。对民众的称呼还有很多,这里就不一一赘述了。

得民者昌,失民者亡

“得民心者得天下”,是中国传统的重民、民本思想。“民”与“民心”向来被认为是天下之本,治国之基。那么中国古代说的民是哪种民,民心指的是哪种思想呢?

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信脩睦。故人不独亲其亲,不独子其子。使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养。男有分,女有归。……是谓大同。今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己。大人世及以为礼,域郭沟池以为固,礼义以为纪。以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤、勇、知,以功为己。……是谓小康。

“大同”固民之所望,然“小康”实民之所欲:以礼义制度规范社会、构建社会秩序;君臣父子,各有其位;兄弟夫妇,不失其序;凭藉力、贤、勇、知立功建业,为己为家。建立并维护相对稳定的政治与社会环境,使民众可以安稳地货力立功,维系个体及家庭的生活和必需的社会交往,不致发生变乱和动荡,即使“乱者得治,危者得安”,亦为民之大欲,也是民众最基本的诉求。

“国力”既包括国家掌控的、可资动员使用的(诸种人力、物力)等显性的“硬实力”,也包括统治集团的凝聚力、执政能力以及统治者与人民的精神面貌、意识形态号召力等隐性的“软实力”;“民力”是国家可以掌控、征用的人力与物力资源;“私力”虽然源自国家,但由“私”(私人、私家、私门)占有、掌控,具有相对独立性,国家未必能够有效地掌控与征用。甚至“私力”与国家产生矛盾冲突,走向国家的对立面。

站在国家立场,民间力量可以划分为三个层次:一是上层,即世族强宗、富商大贾、士人儒林;二是中层,即贤良、术士;三是下层,即游侠、盗贼。“国家治理”包含政治控制、社会治理两个层面。前者是通过军事征服、暴力强制与威胁、行政管理等权力手段,实现对特定区域范围内诸种人群的人身控制,资源占有、分配和利用;后者则是以社会关系体系的建构为中心,通过对社会诸种力量的利用、组合,社会资源的分配,将其吸纳到社会体系中。

在“政治控制”的层面上,民间力量发挥着基础性作用;其中的主要部分如世家强宗、富商大贾、士人、贤良等,在很大程度上是国家建立并维护政治控制所依赖的力量。

在“社会治理”的层面上,世族强宗、富商大贾、士人儒林等既是王朝国家“治理”的对象,也是国家在治理过程中合作、利用的力量;贤良主要是国家进行社会治理所依赖或使用的力量;而游侠盗贼、僧道术士则主要是国家需要加以控制的对象。

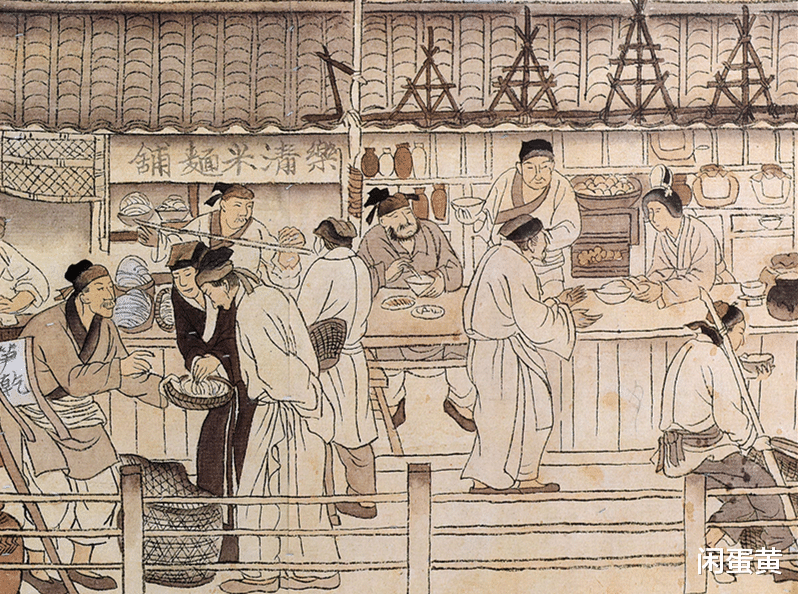

在中国古代,著籍民户的主体是农户与工匠户,即所谓“农民”与“工民”。《春秋榖梁传》成公元年三月《经》“作丘甲”句下《传》云:“古者立国家,百官具,农工皆有职以事上。古者有四民:有士民,有商民,有农民,有工民。” 严格说来,士、商属于编户齐民介于官与民之间,不属于普通民众的范畴。

中国历史上频见的“清议”“党议”“士论”等,往往是由“士”(或“士大夫”)所代表的政治力量发动并主导的。至于商人群体,主要通过展示财富,借助代理人反映其意愿。既然“民意”不包括士、商之意,遂主要指“农民”“工民”之意,也就是普通民众(庶民)的意愿。可是在中国古代,普通民众散居于乡村、城镇,无法形成“广泛的群众意见”,更无法成为“公众舆论”或“社会舆论”。

民心所向

普通民众对于“国家大政”以及具体的制度、政策、事件及人物,很少能提出共同的“意见”,形成较为广泛的“共识”,更难提出解决问题的办法。民意不会形成“舆论”(“公众舆论”或“公共舆论”),而主要通过民众对政策的态度及其相应的行为表现出来。概言之,总括为四种:

一是“趋从”。《史记•商君列传》说商鞅初变法,秦民多“不信”,以其令为“欺”;“令行于民朞年,秦民之国都言初令之不便者以千数”。后来,以太子犯法,“刑其傅公子虔,黥其师公孙贾”,“明日,秦人皆趋令。”《史记•货殖列传》说齐太公望封于营丘,“地潟卤,人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通鱼盐,则人物归之,繦至而辐凑。故齐冠带衣履天下,海岱之间敛袂而往朝焉。”则“归”意为往从之。趋、从、归三字之语义虽略有差异,但所表示的都是顺从、拥护、支持的态度,以及前往听命、追随、跟从并效力的行为,是对某种政治力量、制度、行为或事件的积极态度。从国家、官府的立场上看,这个就是正能量的“民意”。

二是“畏服”与“敬服”。《左传》僖公二十八年六月下记城濮之战后晋文公“献俘授馘,饮至大赏,征会讨贰。杀舟之侨以徇于国,民于是大服。”并引“君子”之言,谓“文公其能刑矣,三罪而民服”。畏服,是由畏惧而引起的服从,是在威胁、压迫下不得已的服从。“敬服”是建立在佩服、感谢与尊敬之上的服从,是介于被动、主动之间的服从。《史记•循吏列传》起首谓:“法令,所以导民也;刑罚,所以禁奸也。文武不备,良民惧然身修者,官未曾乱也。奉职循理亦可以为治,何必威严哉?”“良民”敬畏法令刑罚,即便官府的控制体系不完备,他们也能够遵纪守法。所以,官吏未必需要依靠暴力的压迫手段(威严),只要根据法律、遵循人情物理,履行自己的职责,也可以得到民众的尊重、听从。

三是“不从”至“亡匿”。《管子•正世》说立法定制,须“观国政,料事务,察民俗,本治乱之所生,知得失之所在”,在此基础上所立法令、所定赏罚方可实行而有效。法令要“随时而变,因俗而动”,如果“民淫躁而行僻”,则“赏不可以不厚,禁不可以不重”,盖“赏薄,则民不利;禁轻,则邪人不畏。设人之所不利,欲以使,则民不尽力;立人之所不畏,欲以禁,则邪人不止。”“是故陈法出令,而民不从;故赏不足劝,则士民不为用。刑罚不足畏,则暴人轻犯禁。民者,服于威杀然后从,见于利然后用,被治然后正,得所安然后静者也。”

不畏、不止、不尽力、不为用、不从,都是民众对于法令、制度表示出来的消极态度和行为。站在国家、官府的立场上,这就是负能量的“民意”。弱者想方设法应付、拖延、干扰,并最大程度地维护自身的利益。再进一步“不从”就要亡匿了,但逃人(逃户)、亡命并非反叛,只是逃避王朝国家的苛征暴敛、严刑酷法的一种手段。

四是“怨恨”及“起为盗贼”。陈胜、吴广等闾左九百人因大雨失期,据秦法,皆当斩。陈胜、吴广谋曰:“今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎?”逃亡不可得,既无路可走,遂造反求生。

中国古代基本没有可供普通民众表达其愿望与意志的“平台”或“空间”,普通民众也没有可供表达其意愿的手段。民意的基本诉求是“民利”,即生存和发展权(经济社会地位的上升)。如有可能,还想“活得更好些”。若有利于此一根本诉求的实现,民则“趋从”;无害则服之(无论是畏服,抑或敬服);若不利于这一诉求,则想方设法“不从”(消极或躲避);若无望实现这一诉求,生存受到威胁,在怨恨与愤怒之下,则可能揭竿而起,“拼个鱼死网破”。

汉武帝时,董仲舒建议“薄赋敛,省繇役,以宽民力”,以为如此,“然后可善治也”。杨阜说:“所谓善治者,务俭约、重民力也;所谓恶政者,从心恣欲,触情而发也。”所谓的“善治”,就是节用民众的人力、物力,用之有时、有度。站在民众的立场上,民力、民财自当为国家所用,然而国家须有节制、度数,不能竭泽而渔、任情乱用;否则,就是苛政、恶治、暴政,伤了“民心”。

中国古代的民意,主要是通过民众的行为表现出来。而民意之所以展现出力量,就在求生存、求发展的意志,希望维持基本的生存条件,尽可能改善生存生活条件,本能地引导民众趋向于宽仁之政,也遵从威权的辖治;当基本生存条件受到破坏,这种意志又引导并推动民众奋起反抗,为生存而反抗,“水能载舟、亦能覆舟”。