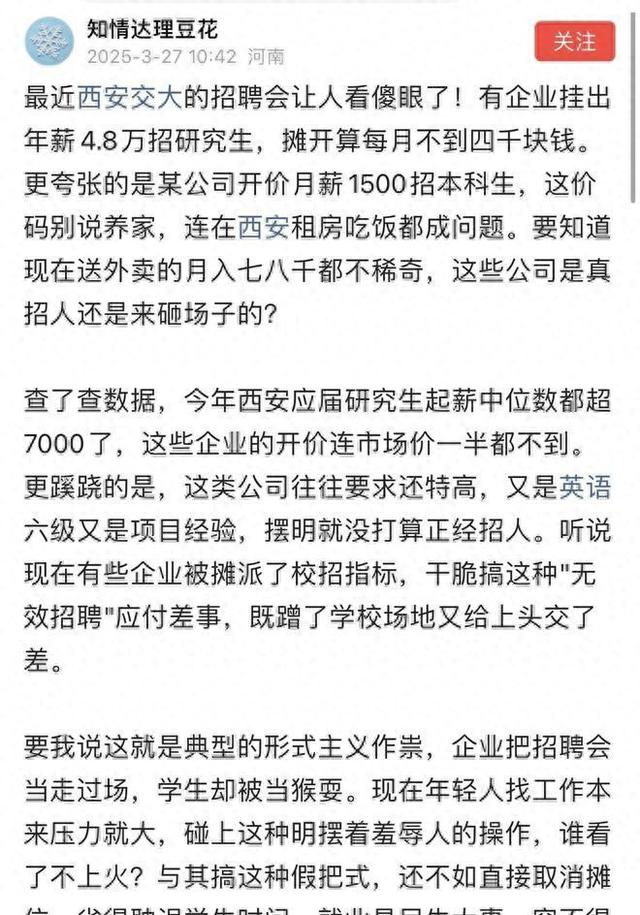

这几天,西安交大春季招聘会的现场照片在网络上疯传。研究生年薪4.8万的广告牌旁,挤满了摇头苦笑的年轻人。有学生调侃:“这价格,连我家狗子的进口狗粮都供不起。”更离谱的是,更有甚者,某公司挂出月薪1500元招本科生,要求却写着“英语六级+项目经验”,这完全就是像在开国际玩笑。

这些企业的操作,像极了菜市场里贴着“有机蔬菜”标签的蔫白菜——外表光鲜,内里早已变质。一位HR私下透露,公司今年根本没招聘计划,但为了完成“校招指标”,只能硬着头皮摆摊:“要求写得高,工资开得低,自然没人投简历,领导问起来就说‘学生能力不足’。”这波操作,完美诠释了什么叫“职场版掩耳盗铃”。

更荒诞的是薪资与能力的倒挂。某科技公司招聘“量子计算工程师”,月薪8000元,而隔壁摊位的外卖站点招聘骑手,底薪直接标到7500元加提成。有学生当场算账:“我读研三年花了十几万,结果工资还不如送外卖?这书读得比炒股还刺激。”企业似乎忘了,985高校的实验室里熬出的不仅是论文,还有实打实的技能。一位材料学博士苦笑:“企业说年薪15万是‘行业标准’,可西安房价每平两万五,我得不吃不喝十年才买得起厕所。”

面对这种局面,毕业生们开始花式反击。有人在简历上写“精通火星文翻译,熟练掌握《三体》黑暗森林法则”,更有硕士生在面试时掏出《流浪地球》剧本:“贵司需要行星发动机工程师吗?我研究过刘培强的操作手册。”这些带着刺的幽默,像一面镜子,照出了招聘市场的荒诞底色。而某些企业还在玩“薪资魔术”——海报上印着“年薪30万”,细看才发现是“15万底薪+10万绩效+5万十年分期期权”。这种套路,堪比把满汉全席拆成“馒头管饱、鲍鱼欠条”。

这种荒诞的招聘闹剧背后,藏着某些更深层的结构性矛盾。数据显示,西安应届研究生起薪中位数已超7000元,但目前仍然有一些企业抱着“廉价劳动力”的幻想不放。一边是博士们24年寒窗换来的微薄收入,一边是企业抱怨“招不到人”;一边是招聘会人山人海的热闹场面,一边是2万毕业生争夺1152家企业岗位的残酷现实。当知识贬值的速度超过货币通胀,谁还敢说“读书改变命运”?

或许,这场荒诞剧该换个剧本了。与其让企业用“无效招聘”糊弄指标,不如把摊位留给真正需要人才的中小企业;与其让学生们用段子发泄无奈,不如建立更透明的薪资评价体系。毕竟,当招聘会变成“比惨大会”,伤的不只是毕业生的心,更是整个社会对教育的信心。

用户97xxx96

不想招,人都够了