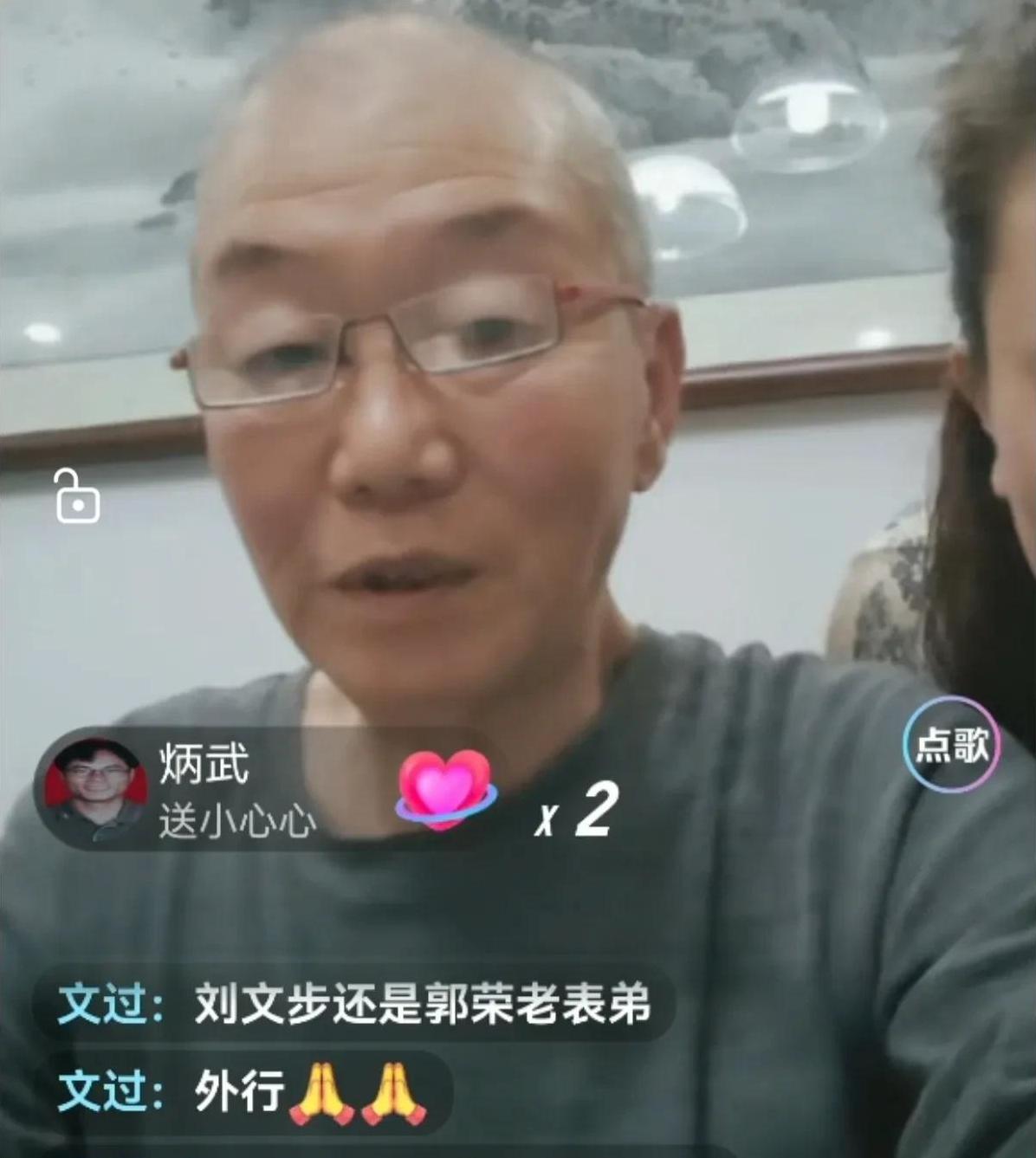

天津的一个周末下午,在一条老街的茶馆,一场关于相声界的直播正引起观众们的热烈讨论。

主持人是范振钰的大弟子赵津生,他挥舞着手中的茶碗,聊起了往事。

故事从一段错综复杂的师徒关系开始,引出了一段充满恩怨情感的相声传承故事。

高峰与赵津生:未解的师徒情赵津生回忆起30多年前的一天,那时他还未拜入相声大师范振钰门下。

高峰和刘春山是他的“小跟班”,俩人总是屁颠屁颠地跟在他身后,有时候为了看他演出,还会一起挤公交车。

一晃几十年过去了,这两个当年的小孩如今已经成了相声界的中流砥柱,而赵津生已然是德高望重的长辈。

赵津生说:“其实,当初他们想拜我为师,是我觉得辈分太大不好才引荐给了师父范振钰。”他还提到,范振钰大师收他为徒前,老人家高英培在现场也是眼含泪水,毕竟他们搭档了30年,一起经历了相声界不少风风雨雨。

从小跟班到师兄,高峰的拜师历程早年高峰和刘春山总是在后台听赵津生的相声,看他演出。

赵津生颇有感触地说:“高峰、刘春山要拜我为师,我觉得不合适,就带他们去见了师父。

在赵津生的引荐下,范振钰大师最终收下了高峰和刘春山,并将他们视为门下的得力弟子。

赵津生说,当时他一心想着要传承相声艺术,也正因为如此,有着无私的心态。

他笑着说:“那会儿我做这些事,心里真高兴,觉得自己对相声界做了点贡献。”

德云社的收徒仪式为何缺了赵津生?

一段相声界的师徒情却因后来的事件产生了裂痕。

高峰成为德云社总教习后,收了五个徒弟,但赵津生却没被请到场。

按理说,作为掌门大弟子,他应该在场见证徒弟的入门仪式,这是传统。

对此,赵津生在直播时提到:“不叫我参加收徒仪式,可以说不合规矩。”他解释道,不仅仅是尊重长辈的问题,还关系到将来的传承和师承的清晰度。

没有老一辈在旁边点头认可,今后的传承就会有断层。

赵津生还提到一个细节,过去的拜师仪式会有一个叫“海底”的过程,就是拜师现场要有一块红布,上面写着签名,记录谁收谁为徒,这块布对于师系的传承尤为重要。

德云社这次没有请他到场,也没有这么做,这让他颇为失望。

赵津生直播中的回忆与质疑在直播的过程中,赵津生没有掩饰自己的情感。

他说:“作为大弟子,当徒弟们有了成就,我是替他们骄傲的,但他们不喊我就有点过分了。”赵津生坦言,他并不在乎名利,只要是在相声传承的道路上有他的名字,就感到安心。

直播中的观众纷纷留言,有人支持赵津生的观点,认为高峰确实做得有欠妥当;也有人表示现代社会不必过分拘泥于传统。

赵津生对于这些评论一一回应,他说:“规矩是死的,但情感是活的,得看怎么把握。”

赵津生还特别提到,师父范振钰去世后,他曾经代拉了几个师弟,但高峰、刘春山都是公开反对的,这件事让他感到寒心。

不过,他依然坚持自己的原则:“我是师门里的大弟子,只要有我在,他们收徒弟就必须有我的签名。”

赵津生讲的,不仅仅是相声界的一段往事,更是一个关于传统与现代,传承与创新的故事。

这种矛盾在很多领域都存在,不仅仅是相声界。

对于赵津生来说,他清楚地知道,传统不仅是一种形式,更是一种责任和情感的延续。

在这个快速发展的时代,一些传统可能会在现代化的过程中渐渐被遗忘。

但正如赵津生所言,“规矩是死的,情感是活的。”我们每个人都在追求创新的同时,也要记得那些在我们身后默默耕耘的前辈们,他们的教诲和情感依旧在我们的生活中潜移默化地起着作用。

无论如何,传统的价值并没有因为时间而减弱,而是以另一种形式在新一代人的心中发光。

这场关于高峰与赵津生的对话,也许在某种程度上就是一个提醒,让我们牢记传统的力量与情感的温度。