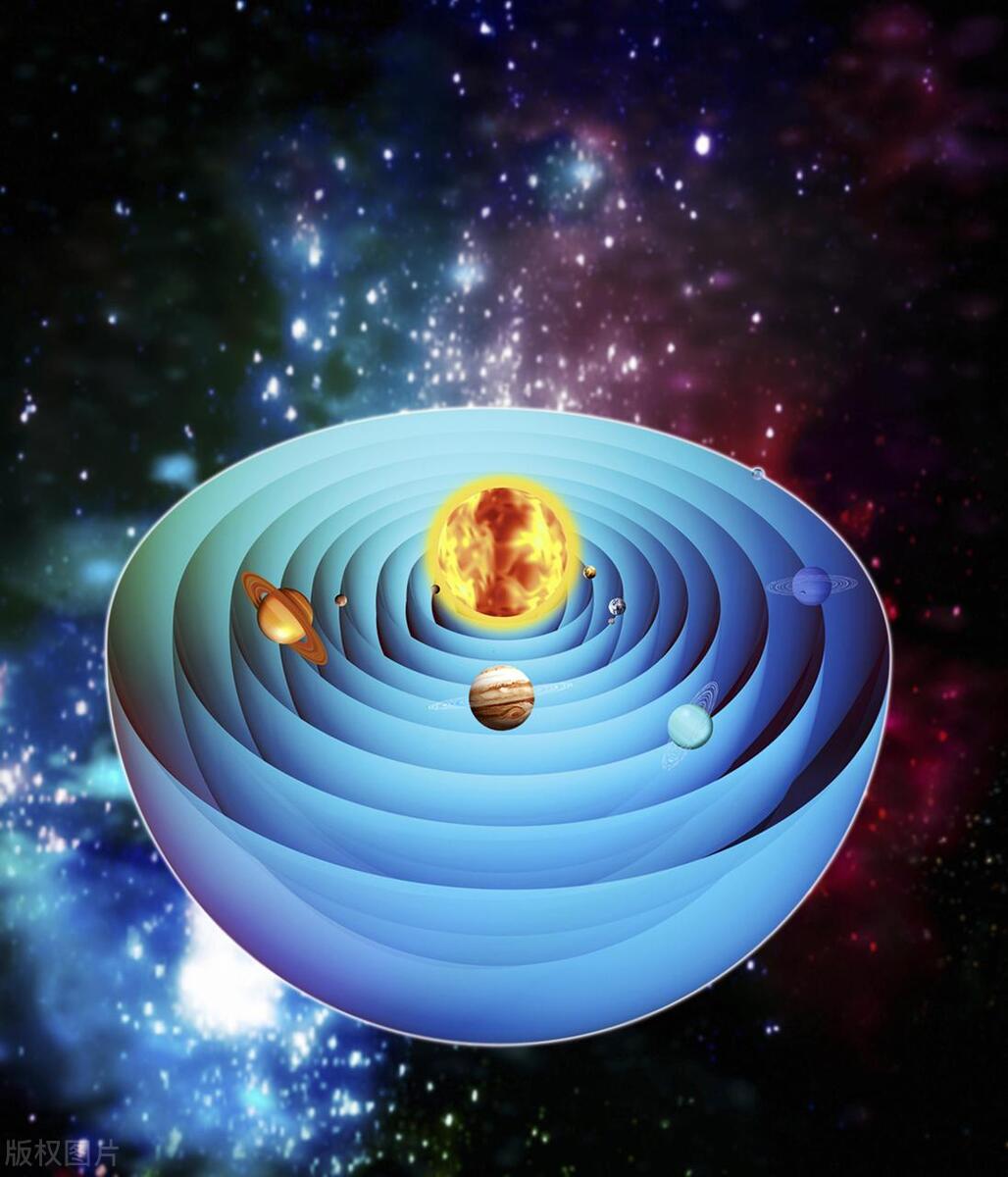

从古至今人类都在不断的研究和探索地球的奥秘,古时候人类受到了观察的局限性,古人认为地球是平坦的圆盘,天空就像是穹顶覆盖,随着人类科技的进步,在公元前16世纪左右,很多学者提出了球体的雏形,比如说古希腊学者通过月食阴影推断出地球是弧形的,但是地心说长期主导中世纪的欧洲,后来葡萄牙航海家麦哲伦船队(1519-1522年)完成了环球航行,用实践证明了地球是球形的。在1957年的时候,人造卫星拍摄地球全景照片,直观确认两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体形态。科学家认为,地球的这种形态,主要和太阳系诞生初期有关系。

地球作为天体,其物质在形成初期,主要由气体、尘埃和粒子在引力作用下聚集,按照物理学的原理,均匀引力场中的物质会向中心坍缩,形成密度最大的核心,而外部物质则围绕核心呈对称分布,最终形成球体,地球自转产生的离心力使得赤道区域物质向外膨胀,两极向内收缩,形成赤道半径略大于半径的椭球体,随着人类对地球外观的了解越来越多,很多学者已经将目光聚集到了地球的内部,地球的内部能够分为三个部分,它们分别是地壳、地幔、地核,地球最外层厚度不均,大陆平均约33公里,海洋平均约6公里。主要由岩石和沉积物组成。在2023年的时候,科学家发现非洲大陆下方存在一个厚度达到200公里的古老地壳结构。

可能是由数十亿年前的板块碰撞形成,为大陆地壳稳定性研究提供了新证据,地幔位于地壳之下,深度从17公里延伸到2900公里,占据地球体积的百分之83,地幔分为上地幔(0-660公里)和下地幔(660-2900公里),地幔物质因为温度差异形成对流,驱动板块运动,在2022年的试试,科学家在太平洋下方发现直径约4000公里的巨型地幔柱,其上升热物质与夏威夷群岛成因相关,可能解释板块运动的动力源。地幔下面就是地核,它是地球最神秘的区域,它的结构特征能够分为液态外核和固态内核,外核半径大约是3400公里,由铁镍合金构成,因高温(约5000℃)呈液态,对流产生地球磁场。

固态内核半径大约是1220公里,在极端高压下结晶,旋转速度比地壳快约0.3°/年,但近年研究发现其旋转速度可能突然变化(如2020年“刹车”事件)。随着人类对地球内部的研究增加,科学家也发现了很多地球内部的秘密,最近科学家通过欧洲空间局的Swarm卫星观测发现,过去200年全球磁场平均强度平均下降了百分之9,如果在这么下去,地球将会失去磁场,从一颗蓝色的星球变成和火星一样的土黄色星球。地球磁场对于生命来说是非常重要的,我国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中首次记载磁针"常微偏东,不全南也"的现象,揭示了地磁偏角的存在。这一发现比西方早了400多年,为后世研究地球磁场奠定了重要基础。

地球磁场并非简单的两级磁体模型,其空间结构能够分为三层:内核产生的稳定基本磁场占比百分之99,外核电流形成的感应磁场构成变化磁场,地壳中的磁性矿物质则形成局部磁异常,这种分层结构能够使得地球具有稳定性和动态性,能够为生命提供长期的保护。地球内核温度高达5000摄氏度,压力相当于300万个大气压,铁镍合金在此极端环境下呈现液态。当地球自转带动外核流动时,导电液体切割磁力线产生感应电流,新电流又进一步激发磁场,形成自我增强的循环。科学家通过计算机模拟发现,外核的对流运动存在比较复杂的旋涡结构。

科学家经过研究发现,地球磁场每隔数十万年就会发生磁极倒转。最近一次发生在78万年前,持续时间约1万年。在此期间,磁场强度减弱至正常值的10%,导致宇宙射线大量穿透大气层。这种周期性变化与地核角动量转移密切相关:当外核流动模式改变时,磁场方向也随之翻转。而目前我们的地球磁场强度正以每年0.05%的速度衰减。虽然短期内不会完全消失,但未来磁极倒转的可能性始终存在。2020年南极上空出现的"磁洞"现象,进一步提醒我们地球磁场的脆弱性。这些变化不仅影响导航系统,更可能对电网和卫星通信构成威胁。

在过去200年磁场强度下降了百分之9,尤其是在南大西洋异常区衰减明显,这片从非洲到南美的区域磁场比其他地方弱百分之30,科学家估计磁场强度每世纪会下降大约百分之5-百分之6,如果长久发展下去,地球可能会变得和火星一样。火星之所以会变成现在这样就是因为火星失去了磁场,早期的火星被厚厚的二氧化碳大气层包裹,温室效应使得表面温度能够维持液态水,但是磁场的消失,让太阳风逐渐剥离了火星的大气层。二氧化碳浓度骤降,水蒸气被分解为氢气和氧气:氢气逃逸至太空,氧气则与火星岩石中的铁元素反应生成氧化铁(即铁锈),最终形成了火星标志性的“锈红色”。

通过研究发现,火星北半球,有大量类似地球河流冲刷形成的沟谷地貌,尤其是“诺亚纪”(3.7-4.1亿年前)留下的痕迹最为明显,火星赤道附近的“乌托邦平原”地势低洼。可能存在是一片辽阔的海洋,其边缘分布着扇形三角洲沉积物,暗示着有大量液态水从高地奔涌而下,更让人震惊的是美国宇航局的好奇号探测器在盖尔陨石坑内发现了一层叠一层的沉积岩,其纹路和地球上由河流携带泥沙形成的岩层非常相似。所以从火星的案例我们就能够看出磁场对于生命的重要性,看到这里,可能有很多人会产生一个疑问,就是火星磁场是如何消失的?

对此有科学家猜测,火星可能在早期遭受到了大量陨石轰击,尤其是巨型撞击可能破坏了地核“发电机系统”,频繁的撞击使得地核冷却凝固,发电机效应终止,磁场无法再生,然火星慢慢变成了如今的样子。不过地球和火星还是存在区别的,虽然百分之9的衰弱听上去不小,但是在地质尺度上来看,这还不算异常,因为地球磁场本来就是不稳定的,强度一直都在波动,过去7000年磁场平均强度和现在差不多,甚至比百万年平均值要高一倍。科学家经过研究显示,磁场每隔25万年左右会翻转一次,也就是所谓的南北极对调,这个过程中强度会短暂降到最低,至于南大西洋异常区的扩展和磁北极的快速移动。

这种局部弱化不代表全球危机,几千年之后磁场可能还会恢复,所以大家也不要过于担心,地球磁场的变化受到多种因素的影响,目前科学家也无法给出准确的答案,但是在人类历史上,有很多关于地球磁场减弱和变强的记录,比如说在拉斯钱普斯事件中,磁场强度在短短几百年内骤降)。当前地球磁场强度自19世纪以来持续缓慢下降(过去4000年北美地区磁场强度减弱约50%),部分科学家认为这可能预示新一轮倒转周期的开始,但准确时间难以预测。20世纪卫星观测发现,地核转速存在周期性波动,可能与磁场强度变化相关(例如,1995-2005年间地核转速加快,对应磁场局部增强现象)。

1859年“卡林顿事件”是记录最强烈的太阳风暴之一,导致全球电报系统瘫痪、极光出现在热带地区,当时地磁场强度在数小时内下降了23%。此类极端事件凸显太阳活动对磁场的短期剧烈影响。总结来说,地球磁场的变化是动态系统对内部热动力学、外部太阳-行星际环境及地壳地质活动的响应,其复杂性导致磁场强度在从秒级到百万年尺度上均存在波动。一般情况下来说,地球磁场应该不会完全消失,除非受到了巨大的外力撞击,这种撞击的力度要比6500万年前小行星撞击地球产生的威力更大,比如说类似月球大小的天体撞击地球,会导致地球内部的结构完全改变,从而使得地球磁场消失。

现在科学家也在积极的研究和探索磁场形成和消失的奥秘,如果说人类能够彻底解开地球磁场形成的奥秘,或许我们就能够改变其它星球的磁场,比如说火星的磁场,如果我们能够恢复火星的磁场,那么人类移民到火星上面也是有希望的,目前著名的企业家马斯克表示,要在2050年之前登陆火星,并且在火星上面建立自己的工厂,马斯克移民火星的计划并不只是凭空猜测,而是有一定实力的。马斯克的核心工具是SpaceX公司研发的星际飞船(Starship)。这艘银色巨型火箭高约120米,能重复使用,单次可搭载100人及大量物资。想象它像一辆超大型“太空巴士”,目标是每两年(地球与火星距离最近时)运送一批“火星移民”。

2025年后,SpaceX可能在火星模拟基地(如美国沙漠)测试第一批“火星农作物”。2028年到2030年,计划6名宇航员乘坐星际飞船,在火星赤道附近建立“火星一号营地”。2030年到2035年计划每两年运送新移民,人口达100-200人,初步形成自给自足社区。尽管马斯克的计划充满争议,但技术进展正逐步缩小幻想与现实的差距。如果一切顺利,2030年前后,我们有望看到人类首次在火星留下脚印。而真正的挑战在于:如何让火星殖民地持续运转?或许需要全球合作,将火星变为“第二个地球”。人类移民到火星上面也只是人类迈出地球的第一步,未来人类还要移民到其它星系,实现真正的星际移民。

虽然这些想法现在看上去很难实现,但是人类是地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的进步和发展,人类能够在短短几千年的时间内,站到地球食物链的顶端,这说明人类科技发展的速度很快,只要人类能够坚持不懈的努力下去,未来随着人类科技的进步,或许人类真的能够登陆其他星球,希望这一天能够早日实现,对此,大家有什么想说的吗?