《乘风破浪的姐姐》第六季开播仅三周,节目组精心设计的"女性成长叙事"遭遇了前所未有的信任危机。

这场风暴的核心,是50岁演员陈德容在排练室与队友爆发的6分钟冲突。

这场看似普通的团队磨合,意外撕开了真人秀幕后运作的遮羞布,更折射出内娱生态的深层病灶。

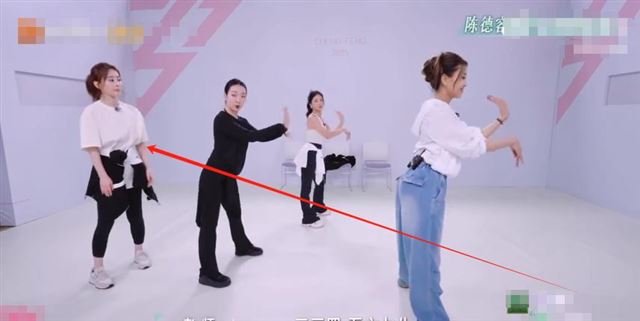

在第三次公演备战期间,陈德容组内矛盾持续升级。

舞蹈老师针对其薄弱的舞蹈基础进行一对一教学时,专业歌手王蓉提出优化排练流程的建议。

"先把完整动作过一遍再抠细节"的合理诉求,却遭到陈德容激烈反弹。

监控镜头捕捉到其突然变脸,冷声质问"我有这么说吗?"

的瞬间,这场争执的戏剧张力甚至超过了舞台表演本身。

值得注意的是,陈德容在初舞台凭借经典角色滤镜获得5A评级,却在团队协作中暴露致命短板。

对比59岁的邓萃雯在宿舍贴满"坚持"字样、带动队友凌晨加练的敬业态度,陈德容的应对方式显得尤为刺眼。

当王蓉因高强度训练瘫坐在地时,其"你这样对得起大家的努力吗"的质问,恰恰击中了这场争议的核心痛点——艺术创作中专业精神与明星特权的碰撞。

真人秀剧本的意外失控节目组显然没有预料到这场冲突的舆论走向。

原本设计的"团队磨合-突破成长"叙事线,在观众的火眼金睛下彻底崩解。

网友通过逐帧分析发现,在《免我蹉跎苦》舞台表演中,陈德容多次动作滞后、站位失误,导播不得不减少全景镜头以掩盖瑕疵。

这种欲盖弥彰的剪辑手法,反而坐实了"能力与咖位倒挂"的质疑。

更具讽刺意味的是,唱跳俱佳的王蓉成为淘汰制度的牺牲品。

这种"劣币驱逐良币"的结果,不仅引发对赛制公平性的质疑,更暴露出资本运作的潜规则——话题热度往往凌驾于艺术水准之上。

当陈德容在淘汰后发文强调"最努力的呈现"却回避道歉时,评论区"退赛是对舞台最后的尊重"的声浪达到顶点。

这场风波本质上是观众审美觉醒的缩影。

浪姐系列曾凭借王心凌《山海》的破圈改编、美依礼芽的二次元风暴创造过现象级传播,这些成功案例印证了观众对"突破自我"的真实渴望。

但当陈德容倚仗琼瑶剧积累的观众缘,在训练室以"不被理解"为由拒绝加练时,集体记忆的怀旧滤镜瞬间粉碎。

值得玩味的是,节目组在冲突发酵后紧急调整叙事策略,大量增加李晟、邓萃雯等敬业选手的镜头时长。

这种亡羊补牢的举措,恰恰暴露了制作方对观众需求的误判——他们低估了Z世代观众对"真实努力"的珍视,高估了情怀流量的续航能力。

当网友整理出宁静在往季深夜加练的对比视频时,陈德容事件已演变为对行业生态的集体审问。

这场争议最终指向更严峻的行业命题:当资本惯性遭遇观众觉醒,文娱产业将走向何方?

数据显示,《浪姐6》第三期播出后,陈德容相关话题阅读量突破8亿,但节目豆瓣评分却下滑至5.9分。

这种流量与口碑的倒挂,揭示了内容生产中的危险悖论——话题热度正在侵蚀艺术创作的根基。

在舆论风暴中,有网友犀利指出:"我们反对的不是年龄,而是对舞台的轻慢。"

这句话精准命中了当代观众的集体焦虑。

当59岁的邓萃雯带着护腰坚持排练、王心凌为摇滚舞台磨破声带时,观众愿意为这种专业精神买单。

但当明星特权成为逃避努力的护身符,再精巧的剪辑也难掩本质的虚空。

这场始于排练室的争吵,最终演变为对娱乐产业价值体系的重构。

它提醒从业者:真正的艺术生命力,永远建立在专业态度与敬畏之心之上。

当镜头前的眼泪不再是成长的勋章,当热搜话题不能掩盖实力的缺失,或许这才是"乘风破浪"应有的深刻内涵。