花样年华是一部与时光有关电影。

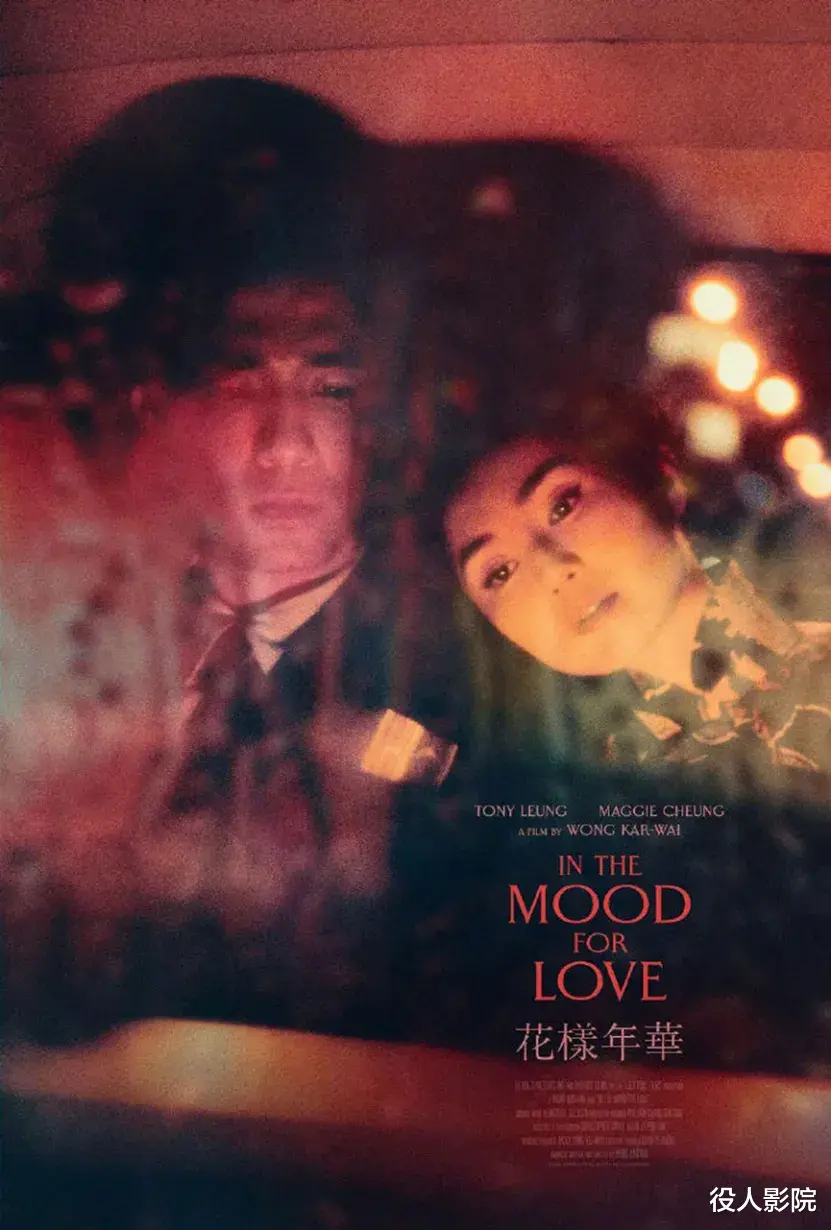

2000年,墨镜王的电影《花样年华》上映。

是我,如果有多一张船Fee(船票),你会不会同我一起走?

这是宣传片里的对白,像极了参禅的口诀,直指人心。

周慕云和苏丽珍都说了这句。

观众、导演和演员,都听得到的。

可是,

周慕云讲给苏丽珍听的,她没听到;

苏丽珍讲给周慕云听的,他没听到。

无限惆怅,尽是遗憾……

隔几年后,李安拍了民国时期的电影。

最后一次行动前,邝裕民想再次拥抱王佳芝时,

她轻轻推开了他,说,三年前你可以,为什么不?

时间流逝,她抵达最后的战场。

二哥,是我…王佳芝电话给邝裕民

那是他们最后一次交谈。

2025年,王家卫将电影《花样年华》特别版了一下,重新上映。隔四分之一世纪。岁月悠悠,王家卫始终在缅怀上世纪60年代,那是他难再抵达的童年时光。

那些消逝了的歲月,

仿佛隔著一塊

積著灰塵的玻璃,

看得到,抓不著……

他一直懷念著過去的一切,

如果他能衝破

那塊積著灰塵的玻璃,

他會走回早已消逝的歲月。

——花樣年華

贰

或许,最后,我们都输给了时间。故事里的细路仔,苏丽珍喊他,庸生。他是电影里年龄最小的剧中人了吧。今时今日,隔一甲子,他差不多白头迟暮,风烛残年,多少与庸生同时代的人已默默离开。逝者如斯,花样年华里往日旧事,如枝叶临冬,泛黄、枯萎甚至凋零…

搞不清楚,王家卫为什么认为花样年华,那样的故事,会发生在上世纪60年代。

我古老的思路跟不上,倒觉得是90年代故事。

这指的是电影中剧中剧手法,既编排剧情,又让剧中人编排剧情。如剧中旅店一角,周慕云写小说那阵子,写字的台面,摆上好几个镜子,可以一边写作,一边欣赏写作。

王家卫想通过电影花样年华表达什么?

王家卫接受采访的时候说,从他角度来看,更多要讲的是关于秘密。

秘密?

比如,手袋和领带,电影里,几次提到人们会介意同款,尤其隔篱邻舍。

陈先生出差日本前,陈太(苏丽珍)和他交代,带几个手袋回港,陈先生问及颜色,并补了一句,同款颜色,人家会介意的。

苏丽珍回复,随它。

于是,倒回去再看电影开头,苏丽珍赶去机场接陈先生,周慕云的太太急急忙忙回家,同款手袋,她们分别挽在手腕,在楼道转弯处,借着夜色,轻轻触碰…

如果手袋是秘密,她一早就知道秘密了。

周慕云、苏丽珍约在一起吃饭、聊天。我们也知道,周慕云和陈先生有同款领带。

如果领带是秘密,这个时候,观众也知道这秘密了。

崔永元曾经说过,哪有事实,统一口径就是事实。大概所谓的秘密,是能够骗住自己的才算。即是说,导演一早就告诉观众,谜底写在谜面上。

既让观众知道,在剧中,人人都会介意同款手袋、领带,又让剧中男女主角挖掘到,自己隔壁异性邻居有同款手袋、领带。

陈生,你买东西的时候,怎么没有同陈太聊天那一刻的智商呢?是第二杯半价吗?如果真是你买的,能否出来澄清一下?

或是,周太、陈生压根并没有剧情?都是观众凭自己蛮力猜解的?

无从知晓了。

多年后,苏丽珍摸进了周慕云的房间,拿回那双布拖鞋,那双极有纪念意义的拖鞋。那是她自己的、合脚的、舒适的绣花布拖鞋。不像周太那双高跟鞋,那是别人的、挤脚的。

她怎么做到的?周慕云并未告诉她,他搬到新加坡的住址。

苏丽珍的信息来源,极有可能是通过阿炳。只不过,也是秘密,他并不知情,周慕云还蒙在鼓里。

片尾,郑重其事,周慕云将秘密讲给吴哥窟一处窟窿。他搬运秘密极其笨重,好似电影里几个大老粗搬家,过道狭窄,巨大的家具,在两个女人面前,缓慢而游刃有余地移动。至于秘密是啥,嘿嘿,王导就是不说。

这个是细分观众的时刻了,草包一点的观众,感觉受到侮辱,周慕云情愿将秘密告诉树洞都不愿意说给观众;艺术家特质的观众,无比喜悦,如是读到苏东坡《后赤壁赋》结尾处,那种神秘感,引人入胜,浮想联翩……

电影里并没有交代,周太的高跟鞋,那早,苏丽珍急急忙忙穿回去的,有未按时归还?

不过,不重要了,扮演苏丽珍的张曼玉,后来接受采访时说,两个人,在宏大的世界面前,就像两粒尘埃......

人虽如此。

鞋,另当别论!落在周慕云处的绣花布拖鞋,苏丽珍必须拿走。

叁

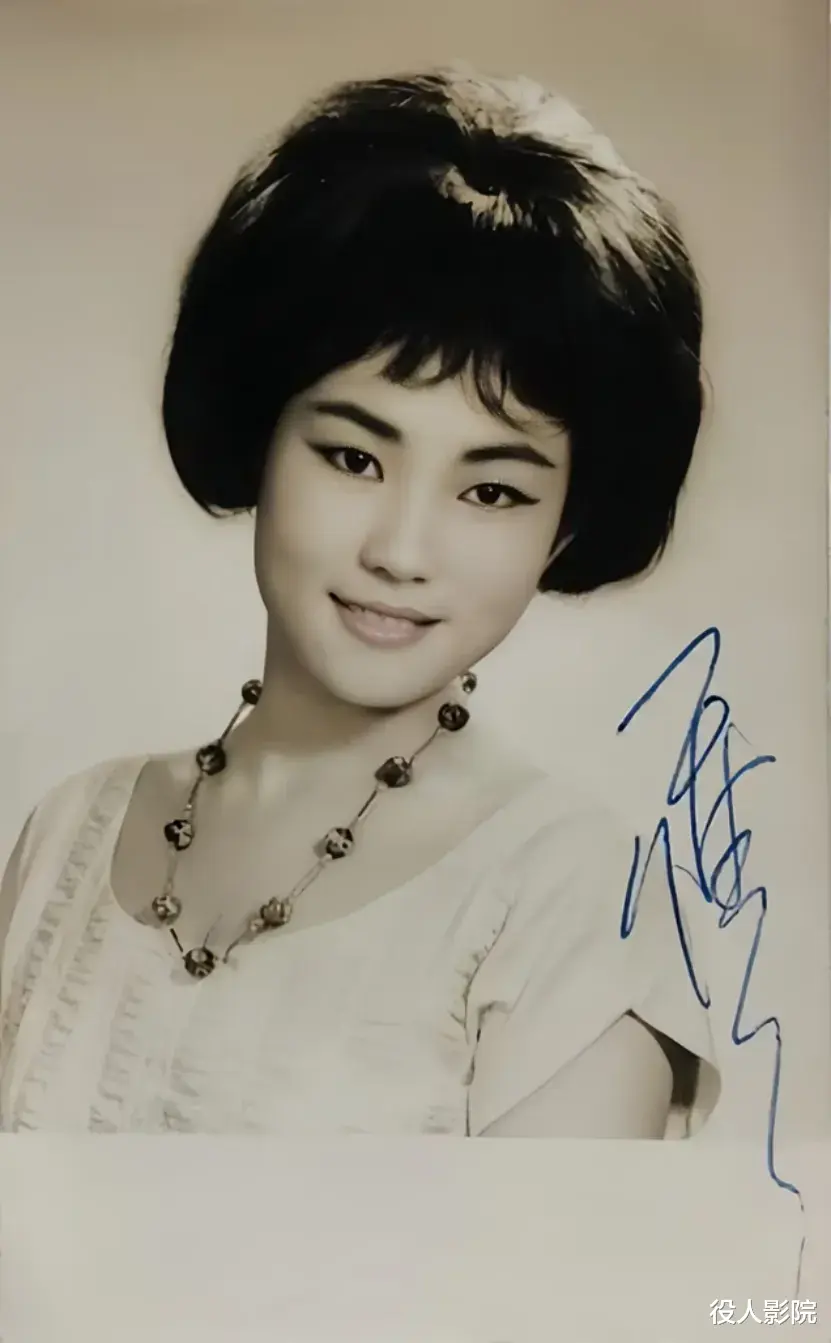

花样年华片尾,鸣谢《对倒》小说作者刘以鬯先生之外,还鸣谢了一群人,其中就有于倩小姐的名字。

搜到豆瓣里,王家卫谈到她:

《花样年华》里潘迪华的妹妹的角色我觉得她很适合,就约了她来公司见面。哪天我回公司时看到一个挽着个GUCC袋的女人,好象迷了路,后来发觉她就是于倩。当然现在的于倩跟以前已经很不同,但她仍是很敬业,很信赖我们。她拍摄邵氏片时原来已经有病,但她没有说出来,到很后期她的家人叫她不要拍,但她还是坚持要完成。我们的景在五楼,由我们的制片人背她上楼。到影片只拍剩几场戏时因我要拍《2046》,《花》片暂停,我回港时听到她已去世的消息。我觉得是个遗憾。

这才了解到,于倩与花样年华有这样的缘分。

她与电影里苏丽珍和周慕云,应是同时代的人物,是现实版花样年华的亲历者和见证者。

于倩(1942年4月11日一2000年4月10日)

短暂如花样的年华随风而去,几十年后,导演王家卫依依不舍,他辛苦地组织人工,扛着摄像机带着演员。再造上世纪60年代的梦境,带观众窥视60年代香港人的生活日常。

悠扬的乐声响起,雨点纷纷洒洒,笔挺的西装,艳丽的旗袍,在逼仄的楼梯过道,擦肩而过……

不用更多言语。就能进入那个精致的时代,美得令人心疼。

不知道这么说会不会挨打?看花样年华,好似参禅,一遍又一遍过后,感觉过程是悟空。

电影的第一层,导演尝试给我们看一个60年代的故事。导演通过他的组织协调,将人物置身于1960年代的香港,那年月,人们说话的腔调,邻里之间的人情;工作中,上下级往来场景;偶尔瞥一眼,香港市井一处冷清的街道;居家时,打牌、聊天、会客、洽谈;以及出现的新鲜家用电器,电饭煲;通过收音机播出的新闻、唱片、戏剧、在线点歌等,时时闪烁在背景里。

电影的第二层,男女主角,苏丽珍和周慕云尝试演出周太和陈生之间的故事。

一面看来很好玩,如苏丽珍和周慕云,自己心知肚明,却在那里试探对方,比如餐厅初次见面那一节,尝试了解对方是否知情,谈话围绕着手袋和领带,那种谈话间分寸的拿捏,很耐看。

见面前一日,苏丽珍回家,开门的是周慕云。然后顾太太家佣人接到电话,转了一句话,陈太,电话。佣人难道听不出电话是隔壁周生打过来的?王家卫删减细节,初次看这电影,只能是当欣赏MV,如坠五里雾中,如果不了解影片背后,悬疑重重。

一面看来很苦痛的,因在这一节,苏丽珍和周慕云,两人的言语都是刻意的,包装的,表演的,以致,彼此后来都没有足够的能力弄明白,哪个感觉是在表演,哪个感觉是来自内心的。尤其困难的是,该如何表演,来自于心的感觉?

两人即使同为感情的受害者,一时称为盟友;当两人一起探讨,涉及自己家庭时,又互为攻防。进退失据,如同,苏丽珍在酒店楼梯,一时上,一时下,再上来、再下去,犹豫筹措、慌乱无凭的脚步。

巨大的压力,交给了年轻而演技老道的梁朝伟和张曼玉,剧中苏、周二人举手投足,局促失措,言语已经不是字面意思,如何推演出真实剧情,需要巨大的理解力,去参透字里行间的意思,还不够,还需要上帝的视角。

可惜,王导演并不把观众当上帝,也不给观众这样的机会。剧情被裁切、剪辑成凌乱的、片面的,还原片面的、凌乱的现实。至于还原的样子和程度,那看观众自己的造化了。王家卫只给谜面,谜底在观众那里,可以随便猜,他戴上墨镜,谁都不怕,行刑逼供,他都不说。

前几天,想到一个词,不知道是否恰当?身份迷失。不仅局中人身份会迷失,观众也极容易迷失,不仅身份迷失,甚至失掉自己的立场。

怪不得,长期以来,总会将花样年华和色戒混为一谈,将王家卫和李安混在一起说。概是因在戏中,演员亦在扮演员的角色。

有梦中无法分清梦中梦之感。曾经做过这样的梦,在梦里,和人说,肯定在做梦。人复我,这不是在做梦。然后,掐自己,梦里还觉很疼,并确认梦不是梦。导演制造了如庄周梦蝶般的观影困境。

电影里的第三层,周太和陈生之间的真实故事。都是道听途说,无人得见真实。

为什么电影作这样的安排?不得而知,大概是导演想给那个时代一个暧昧的体面吧。

那天,苏丽珍收早(早下班),并已经敲开了周太家门,要是一个悍妇,硬闯即可,退一步,即使不硬来,她只要坐在门口等就可以的呀。

这一刻,狡猾的王导把镜头调转了,或是拍了前后戏份,他后来又给剪掉了……

文艺作品的伎俩,像公司的领导,也像智慧走到了最高层,只是围绕着事情叙述,从不陷进去。抵近观察,那是科学实验,理工科的玩意儿,他们看不上眼的。

听说,初版的电影剧情完整,虽然狗血,但是很好理解,合乎大众观影习惯。可是有违纯情片段,导演还是删掉了,如同初版中,周慕云从苏丽珍衣服扯下那粒红色的纽扣。可能,真实人间,无法抵近观察,再近也是皮相、色相,凡胎肉眼哪能得见空相?

因此,说悟空。

一群人,闹哄哄,又是灯光,又是馄饨,又是手袋,又是领带……这一切,就像诸葛亮手执羽扇,焚香弹琴,一边悠闲自得在城楼观山景,观众像司马发来的兵,乱纷纷……

片尾字幕里,黎耀辉这个名字,我忍了好久。出现了两三次。

这哥们是业内人,应该知道,春光乍泄里,演周慕云的梁朝伟去演了黎耀辉,再后来,去演了易默存,那是同一人世间,另外两种不同人生。

红色的纽扣,王导收起来了,如他珍视,而难以走入60年代。