玄武湖不知道去了多少次,游览了美景,见证了历史,话说了故事,目睹了遗存。我在玄武湖曾经看到了郭璞墩,就是东晋时期著名文学家,科学家郭璞的衣冠冢。参看我的文章(看玄武湖的景,说玄武湖的历史故事)说的是郭璞的传说故事。有一次去看到了宋熙宁八年(1075年), 江宁 府尹王安石奏准宋神宗泄湖得田的故事传说。也是有意思。这王安石围湖造田,说是为了百姓,哪想到这一造田不但没有给百姓带来什么利益好处。还带来了天灾人祸。参看我的文章(游玄武湖,说泄湖为田的历史故事)他的这项“利国利民”的好政策,却给 南京 城带来了灾难性的影响,不久 南京 便陷入了“雨则涝,旱则涸”的尴尬境地,城内河道更是因为缺水而逐渐淤塞,原本三面环水的 南京 城就此变成了一个缺水城市。南宋时期,《景定建康志》便曾指责王安石“田出谷麦,所利者小;湖关形势,所利者大”。这个事作为百姓也不好乱说乱评价。好歹也是给有些百姓带来了一些好处。就是这么一折腾,玄武湖消失了两百多年,还带来了那么多灾害。在梁洲看到过一块指示牌,第十七路军长城抗日烈士纪念碑遗址的牌子。引起了我的兴趣,我要去找找看看,说的是1933年3月,中日军队在古北口长城沿线爆发激战,历时2个多月,史称长城抗战古北口战役。一九三五年五月,徐庭瑶(国民革命军第十七军军长)倡議,在玄武湖梁洲建造了“陸軍第十七軍抗日陣亡將士紀念碑”。(俗称“四方碑亭)。一九六五年 ,此碑被炸毁 .現在陸軍第十七軍抗日陣亡將士紀念碑舊址處設立此石碑, 以告將來,抗戰忠烈,永垂千古,謹以紀念。参看我的文章(看玄武湖的景,说抗战的故事,寻找陸軍第十七軍抗日陣亡將士紀念碑舊址)说了这么多,自认为玄武湖的景看的差不多了,历史传说故事也了解的差不多了。说实话玄武湖有太多的历史和故事,原谅我孤陋寡闻。那一日我在玄武湖溜达。发现了一快宣传牌。上面有这样的介绍。古武庙闸和古阅武台的宣传。这个我原先还真不知道。这不我一定要去看看。说到这先简单说说武庙闸, 史前时期,秦淮古河道从此处经过。(后面还要说到,秦淮古河道和古玄武湖的关系)公元239年,孙权诏令开凿潮沟,北连玄武湖“以引江潮”,南北水系由此贯通。公元267年,吴后主孙皓建昭明宫,开城北渠,引湖水巡绕殿堂,并在此设置了武庙闸的前身——北水关。“金殿分来玉砌流,黑龙湖撒凤池头。”(宋·杨备《北渠》)。玄武湖与建康宫城的水系融为一体。

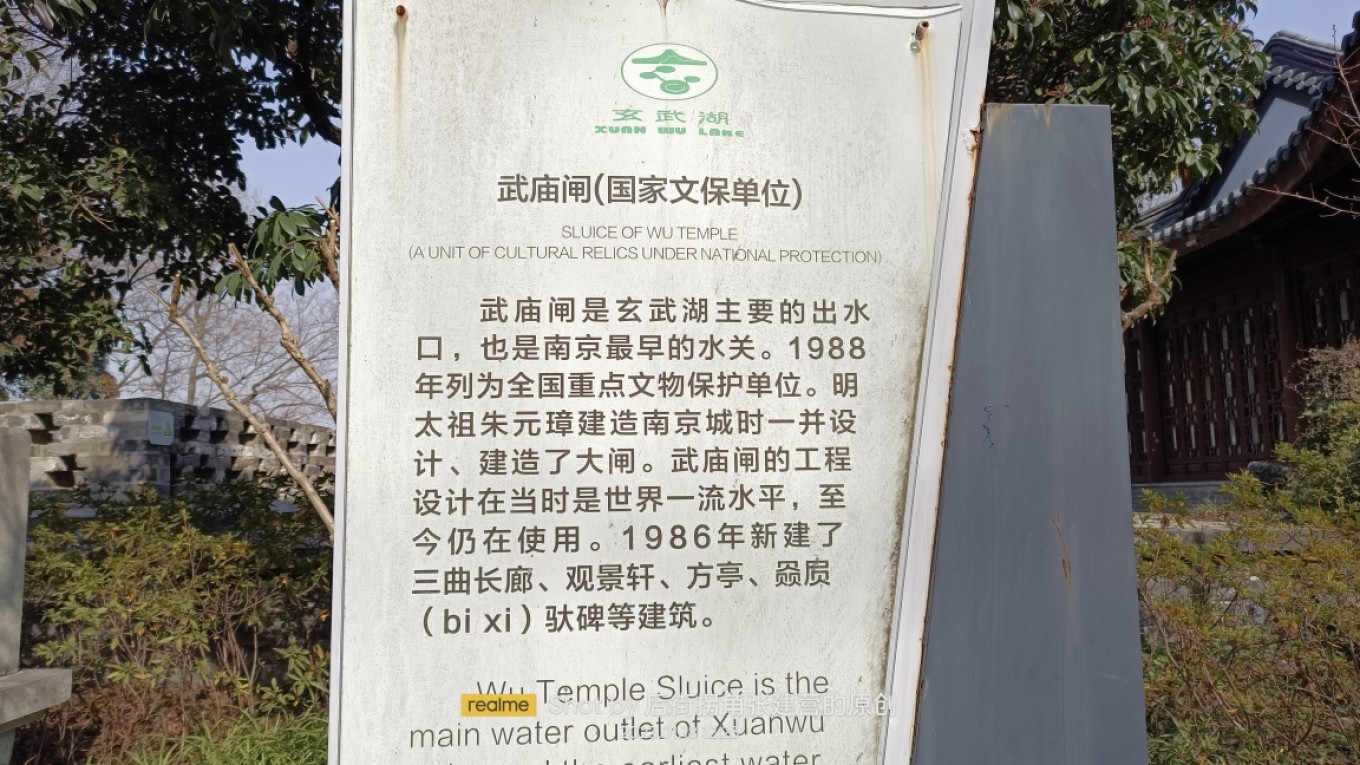

武庙闸是玄武湖主要的出水口,也是 南京 最早的水关。它最先出现在吴宝鼎二年(公元267年),后主孙皓引湖水进入宫城。明朝初年,朱元璋在建造 南京 城的同时设计建造了此闸,时称“通心大坝”。清同治年间,由于将府学旧址(今 南京 市政府大院内)改作武庙,此闸更名为武庙闸。1971年,为疏通涵道,将一百多节明代金属管全部拆除,更换为水泥涵管,武庙闸闸体原件及部分拆除铜管,现保存在 南京 博物馆内,玄武湖黄册库内存有一节铜管。说到这里多说点内容,这里说到武庙闸最早出现在吴宝鼎二年。人们说到 南京 都会不由自主的联想到六朝古都,这六朝指的东吴(孙权在 南京 建立的第一个国家,吴,开始了 南京 的建都史),东晋(五胡乱华, 永嘉 之乱,然后衣冠南渡,然后司马睿到了 南京 建立了东晋),和南北朝时期的南朝宋,齐,梁,陈。上面说的吴宝鼎二年指的就是三国时期的东吴,接下来的西晋的八王之乱,八王之乱是 中国 历史上最为严重的皇族内乱之一,使当时的社会经济遭到严重的破坏,加剧了西晋的统治危机,成为西晋迅速灭亡的重要因素。汉朝以来,就有胡人不断向中原迁徙,逐渐盘踞华北地区,势力不断壮大。到西晋时期,胡人已入居关中及泾水、渭水流域,对西晋首都 洛阳 形成包围之势。胡人趁机起兵,侵扰中原,于是中原大乱,在百余年间先后由胡人及汉人建立数十个强弱不等、大小各异的政权,史称“五胡乱华”。五胡乱华(316年—439年)形成与南方汉人政权对峙的时期。五胡乱华时期处于 中国 被外族侵占、北方沦陷时期,对 中国 历史发展有着深远的影响, 永嘉 之乱以后,在胡人的野蛮残暴的统治下,长期陷于战争,民生经济大受破坏,人口锐减,五胡乱华时,又有大量的 西北 诸胡和北方的鲜卑迁入中原。五胡乱华破坏了中原的政权和经济架构,加深了北方游牧民族与中原汉族的文化经济交往。然后有了“衣冠南渡”。汉族从 黄河 流域进入长江和珠江流域,史称“衣冠南渡”,增进了南方少数民族与中原汉族的文化经济联系。史称“衣冠南渡”,实际上是北方胡人大肆屠杀汉人,连年战争,到处都是胡人政权。怎么办?跑吧。也就是所说的南渡。往 江南 跑,往南方跑。然后皇帝带着部分臣民,往南迁。然后到了 南京 ,然后在建邺建都,然后成立东晋,然后西晋灭亡。接着有钱的,有能力的,能跑的都往南跑。(中原汉族士族等臣民相随南逃)皇帝士族都到了 南京 ,皇族吗,为了在建立政权。臣民吗为了活命。不过话说了,如果没有这次南渡,华夏的文明,汉民族的存亡就难说了。这就是所说的六朝时的南朝的东晋。接下来就是南北朝时期的南朝宋,南朝齐,南朝梁,南朝陈。历史都很短。这是插的一段说明,说的是和 南京 和玄武湖有关的六朝,话归正传。1986年5月,玄武湖管理处重新打造武庙闸景点。 新景点为一座古韵风雅、颇有 江南 园林特色的小院,它由方亭、观景轩、三曲走廊、赑屃(bìxì)驮碑组成。赑屃驮负的 大理 石碑上书“武庙古闸”四个大字。2003年,武庙闸被列为全国文物保护单位。武庙闸对研究我国古代的水利建设技术具有重要价值。历经一千七百多年的运转,武庙古闸至今仍在 南京 城市调蓄、沟通 南京 主城水系方面发挥着重要作用。

武庙闸外围的景。

外围的景

外围的景

外围的景,这是城墙,明以前还没有。

外景

墙上镶嵌了一块清同治年间的石碑。

碑

墙砖文字

那个年代的文字,仔细看还能看出点端倪。

墙上的砖,那个年代的文字

外景

这就是传说中的武庙闸

。

这水流还是蛮有气势的。

。

。

武庙闸

这里有块石碑,记录了一段传说。据《续 江宁 府志》载:清代,武庙闸口置有一尊铸铁赤身和尚,面湖而立,以镇水怪。相传,很古的时候,有一水怪藏身在玄武湖底,常在凌晨时浮出水面兴风作浪,危害黎民百姓,搅得金陵城不得安宁。于是百姓只得去鸡鸣寺焚香,祈求大慈大悲的观世音 菩萨 。是夜, 菩萨 显灵,将水怪制服并锁于湖中,约定五更三点将其释放,水怪信以为真。但它哪里知道,从此金陵城只打五更不敲三点。为防止水怪挣脱锁链,再次危害百姓,于是又铸了一尊赤身铁和尚置于闸口,永镇水怪。

。

。

武庙闸旁边还有小闸。

1986年5月,玄武湖管理处重新打造武庙闸景点。 新景点为一座古韵风雅、颇有 江南 园林特色的小院,它由方亭、观景轩、三曲走廊、赑屃(bìxì)驮碑组成。赑屃驮负的 大理 石碑上书“武庙古闸”四个大字。2003年,武庙闸被列为全国文物保护单位。武庙闸对研究我国古代的水利建设技术具有重要价值。这里面就是新修的一处景点,一座小院,里面有些与玄武湖和武庙闸有关的介绍,文物。

。

。

文字介绍。。。当时,武庙闸区域存在许多功能不同的码头设施,供游船,渡船,战船等各类船只停放。

江南 佳丽地,金陵帝王州。皇家园林。

南朝诗人谢朓写的玄武湖游玩时的一首诗,描写了当时的情景。

赑屃(bìxì)驮碑

武庙古闸

。

墙砖

应该是武庙闸的遗物吧。

传说

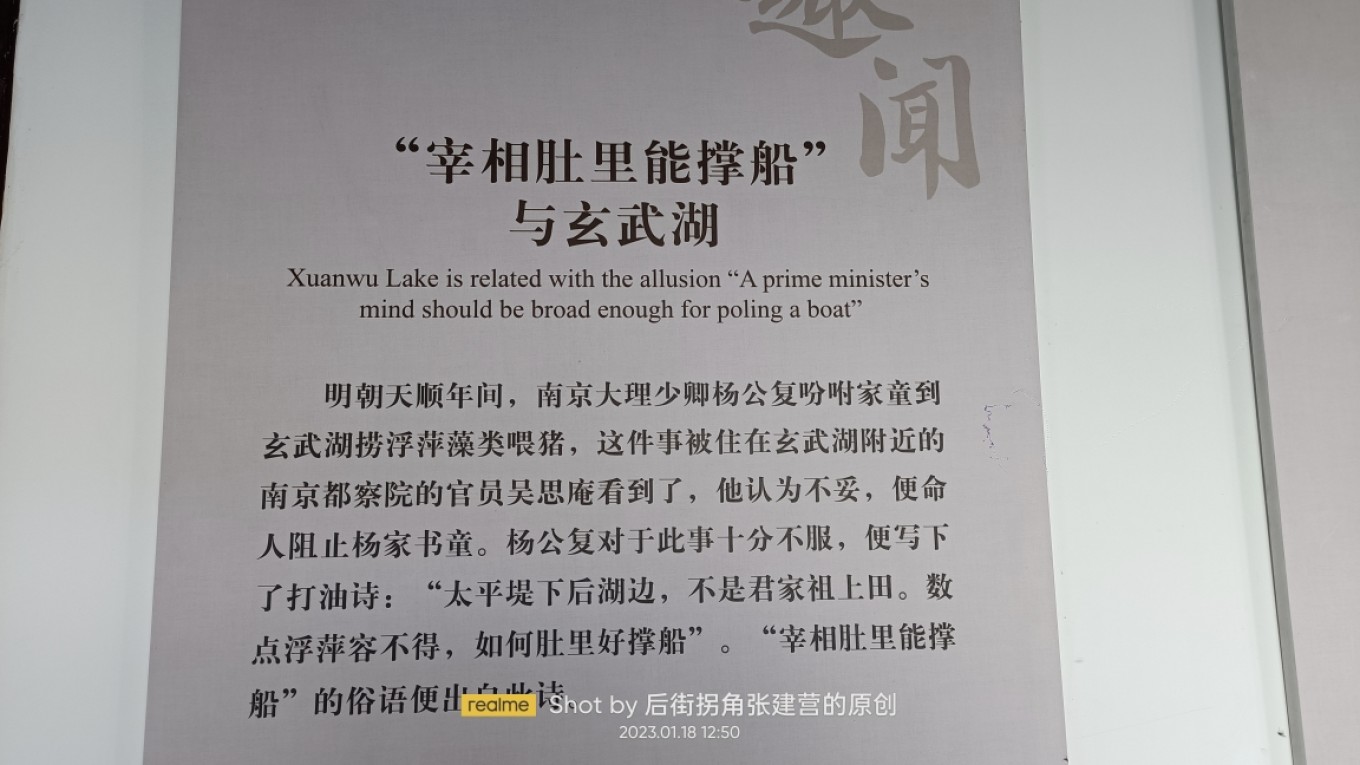

与玄武湖的一个俗语,明朝天顺年间, 南京 大理 少卿杨公复吩咐家童到玄武湖捞浮萍藻类喂猪,这件事被住在玄武湖附近的 南京 都察院的官员吴思庵看到了,他认为不妥,便命人阻止杨家书童。杨公复对于此事十分不服,便写下了打油诗:“太平堤下后湖边,不是君家祖上田。数点浮萍容不得,如何肚里好撑船”。“宰相肚里能撑船”的俗语便出自此诗。

“江郎才尽”的江淹梦到’郭仙“郭璞送给他的生花妙笔,然后又重现才华。

玄武湖

江南 园林风格的小院

。

。

看完武庙闸在往东走,还有一处历史久远的古迹旧址。北湖阅武台。

。

沿明城墙下台城旧址沿湖向东,临水而建有一座六朝风格、雄伟壮丽的仿古建筑台,即古阅武台。据史书载:古玄武湖“北至红山,西限 卢龙 ”,面积是现在的三倍多,是古代水军操练和阅武之地,始于东吴,盛于南朝陈,所以,玄武湖亦有“练湖、习武湖,后湖, 昆明 湖”等众多称谓。再说一下玄武湖,上面说到北至红山,这个大家都知道小红山。西限 卢龙 ,说的是城北的 卢龙 湖。更早的记载古玄武湖有多大?据史书记载:六朝时期的玄武湖“周四十里,东抵钟山、西限庐龙,北带大壮观。”面积约是现在的四倍之多,古玄武湖之大可见一斑。

这是在网上找的一张图片(照片),这上面说的是古玄武湖的范围和 南京 古人类最早的居住处(红点处)看看这玄武湖的面积。再往前说,原来玄武湖东与钟山山水相连。西面连通长江。可谓壮观。到明时,西面修城墙,与长江隔断,东面修太平门,太平堤。把玄武湖与钟山隔断。从而彻底把原先连绵一片的钟山—玄武湖区域人为分成两地,改变了此前这一地区千万年以来的山水格局。说到玄武湖就要说说玄武湖的历史了。古代玄武湖的周边是今天 南京 主城区最早适合人居的空间。早在大约6500~4000年前,玄武湖就与 南京 人的生活发生了联系。但是玄武湖的历史并不是一直这样壮观。玄武湖的历史岁月也充满了更多色彩传奇。像 南京 玄武湖这样命运多舛的湖泊并不多见;除了经常被迫更换名称之外,玄武湖忽大忽小,时有时无的经历,也不是其它湖泊所能比的。隋文帝灭了南陈之后,曾下令将 南京 城夷平,玄武湖就在这个政策下首度消失了两百多年;宋熙宁八年(1075年), 江宁 府尹王安石奏准宋神宗泄湖得田,玄武湖因此而消失了二百多年, 南京 城遇雨成灾的恶梦从此挥之不去。好了,玄武湖的故事暂且到此,不然越说越多,还是回过头来说阅武。

。

玄武湖最大规模的阅武发生在南朝陈太建十一年,是年八月,宣帝陈顼阅军湖上,桅樯林立,旌旗蔽日,鼓角震天,雄兵十万,楼舰五百,雄伟壮观。后诗叹曰:“五百楼船十万兵,登高阅武阵云生。定知战舰横瓜步,应有军牙拥石城。湖上秋空丝竹会,江头潮涌鼓颦声。”这里就是历史传说中的雄兵十万,楼舰五百,雄伟壮观的阅武台的旧址,现在仿建的古阅武台。古阅武台面水傍山,极目远眺,仿佛“五百楼船十万兵”之阅武盛景历历在目。这里说的最大规模的阅武发生的时间就是 南京 六朝(南北朝时期)最后的一个王朝。实际上陈朝是当时南北朝时南朝最弱小的一个王朝了。也是时间较短的一个王朝,31年,共传五代,宣帝陈顼是第四代皇帝。557年,陈霸先代南梁所建立,都建康(今 南京 ),控制 江陵 以东、长江以南的、交趾以北的地区。不过陈国是南北朝时期南朝最弱的国家,这个时候控制地盘明显不如之前的朝代,国力比较弱小。588年陈国被灭,最后一个国君陈叔宝。后来的南朝陈, 南京 城, 南京 城的玄武湖的结果就是前面说过的,隋文帝灭了南陈之后,曾下令将 南京 城夷平,玄武湖就在这个政策下首度消失了两百多年。

一段文字介绍

景

现在的阅武台周边

。

现在这里成了帆船,赛艇的训练或是比赛基地了

。

。

。

再往东走

往东走可以看到一处介绍牌。内容是这么说的。玄武湖在明朝时是黄册存放地,时为“ 后湖禁地”。进入湖中黄册库,非舟莫渡。检阅堂是明朝,后湖黄册库唯一- 入口,选址在明城墙,随覆 舟山 山势成弧形直抵玄武湖处,形成一一个半封闭空间。检阅堂主要有三部分组成:‘“ 南京 后湖”坊牌,位于太平门外 湖口 处;明远堂,“ 倚yǐ城而面湖”, 是入口的主体建筑,共前后三楹;渡口码头,建有检阅厅一座。后湖船只,三年一小修,六年一大修,十年一造,均由龙江船厂负责。

说到这里就要说说皇册了。1381年,明朝开始实行赋役黄册制度。为保存数量庞大的黄册,朱元璋选定“形势天造地设”的玄武湖,作为存放国家级档案黄册的处所,时称“后湖黄册库”。“为贮版图人罕到,只余楼阁夕阳低”。此后近260年时间里,玄武湖成为了一代禁地。

这是现在这里看到的情景,今天就说这么多了。