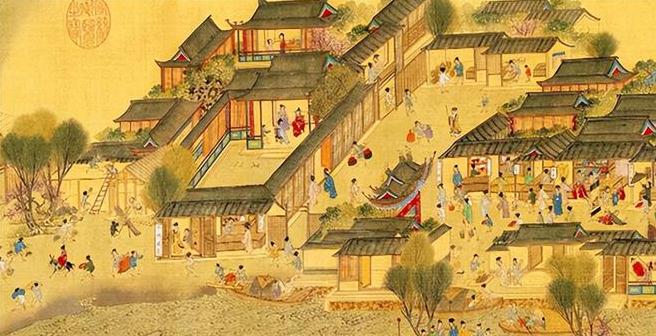

宋朝时期,大师张择端精心绘制了一幅著名的画作《清明上河图》。

这幅画不仅展现了当时的城市生活,还藏有无数细节。

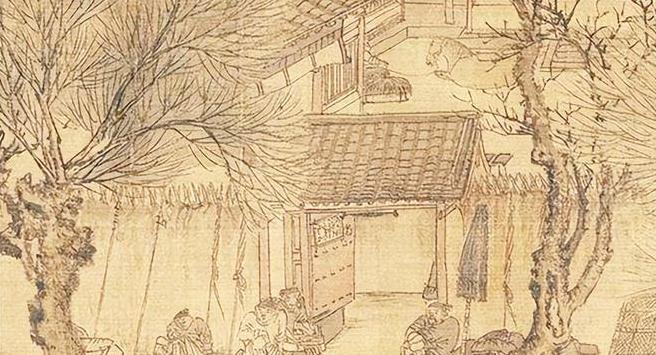

但如果你用放大镜观察这幅画,可能会发现一些有趣的或让人惊讶的细节。

张择端的绘画背景与《清明上河图》的创作初衷

张择端是宋代的画家,他的故事就像一部跌宕起伏的历史剧。

年轻时,张择端有一个出将入相的梦想,就是他想在科举考试中取得好成绩,然后谋得一官半职。

但是,现实并不总是遂人愿。

几次考试的失利让他转向了绘画这一领域。

也许是天意吧,张择端在绘画方面展现出了非凡的天赋。

《清明上河图》本是张择端为了给北宋皇帝宋徽宗献上的一幅劝谏之作。

宋徽宗热爱艺术,但在治国理政方面并不那么擅长。

张择端希望通过这幅画,把自己对当时各种社会问题的不满和建议“画”给皇帝看。

虽然最终未能如愿以偿,但《清明上河图》却成了后世研究北宋生活的重要资料。

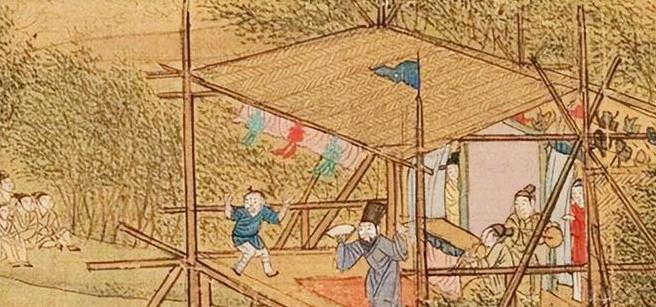

《清明上河图》的细节之处:士兵为何擅离职守?

放大100倍,你会发现这幅画的每一个人物、每一个场景都栩栩如生。

其中有一个细节尤其引人注目:画中的城墙上,原本该有人驻守的地方却空无一人。

这些士兵都跑到街上闲逛了。

这一现象在当时的北宋并不罕见,士兵们虽然数量众多,但实际战斗力却有限。

这主要是因为宋朝推崇文人、轻视武将,导致军备废弛。

更加令人注意的是,其中一棵大树下,一个脱去铠甲,只穿着布衣的士兵正在草地上睡觉。

这个细节充分反映了士兵并没有在尽职责,甚至可以说是荒唐的行为。

张择端在这样的细节中暗含着他对军备废弛的不满,试图通过这些微妙的描绘引起皇帝的警觉。

宋徽宗并没有注意到这些细节,也没有采取任何行动改善军备。

这幅画的命运也颇为曲折。

在北宋灭亡后的动荡时期,《清明上河图》被金兵抢走,之后在民间辗转流传了数百年,到了元代又被收藏,当时也未得到应有的重视。

直至明朝,这幅画在社会各界间重新流传起来,特别是在清朝乾隆年间被妥善保管。

故事到了1945年,一个关键的节点。

溥仪作为最后一位清朝皇帝,带着这幅画试图逃往日本,结果被苏军抓获,这幅画再度被扣留。

经过几番辗转,最后才被送回国内收藏于北京故宫博物院。

艺术与历史:张择端的曲谏未能奏效

张择端的心意虽然没有被及时理解,但《清明上河图》本身却成了历史的见证者。

透过它,我们不仅看到宋朝的繁华,还能体会到当时的政治和社会问题。

这幅画中的每一个细节都仿佛在向后人诉说那段无法改变的历史。

张择端的绘画不仅是艺术作品,更是他对社会、对国家的一种无声的呼唤。

他希望通过自己的作品来唤醒昏庸的皇帝,让国家重新走上强盛之路。

虽然最后他未能成功,但这些精美的细节为后人提供了无限的联想空间,也揭示了历史的真实面貌。

这幅凝聚了张择端心血的画作,不仅展现了他的绘画技巧,更传递了他作为一个士人对国家、对社会的深深关切。

即使在千年之后,我们依然能从这些画中细节感受到他的情感和心声。

历史虽然已成过去,但《清明上河图》仍在像我们传递一种提醒:任何时代的兴衰成败,都蕴含在那些被忽视的细节之中。

今天的我们,看这幅画的时候,或许也应该像张择端一样,注重细节,思考我们身处的时代及其未来。

这幅画无声地告诉我们,不论时光如何流转,那些看似不起眼的细节,其实一直在影响着我们的生活和历史。

张择端未竟的心愿,或许正是我们今天需要继续完成的使命。