崔寒柏对田小华书法的批评,本是一场值得期待的专业对话,却因对方的激烈反应沦为闹剧。作为当代书坛的顶尖人物,崔寒柏的点评向来犀利,但这次他选择的对象——田小华,显然并非合适的论辩对手,最终导致局面失控,令人唏嘘。

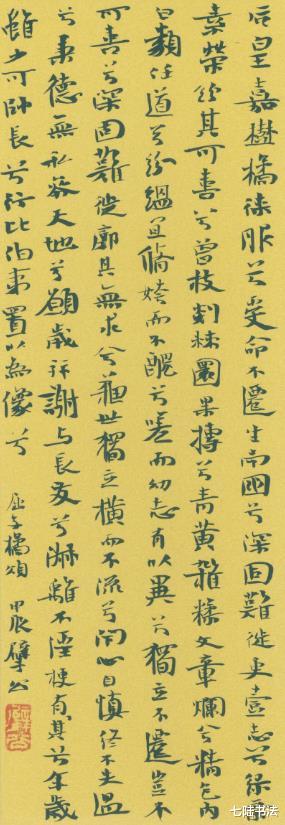

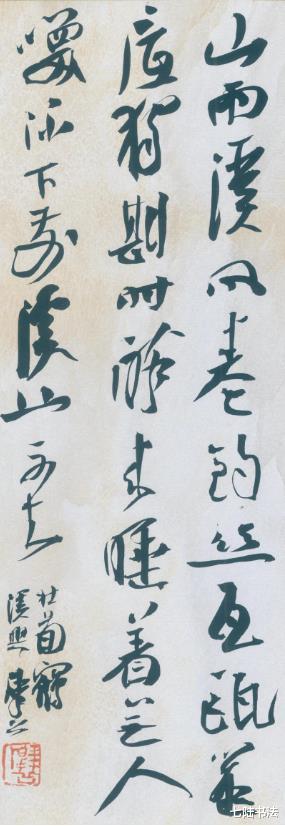

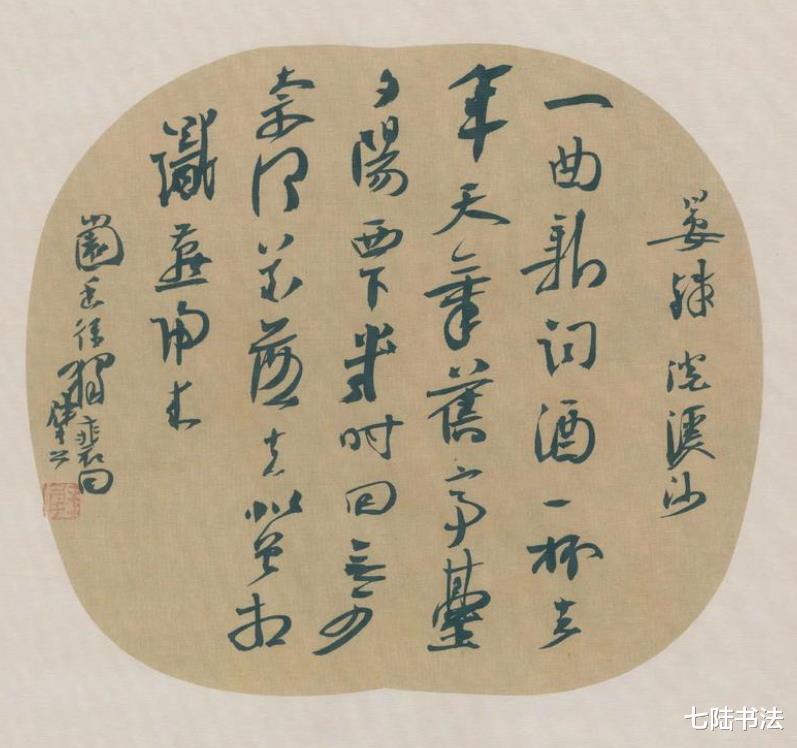

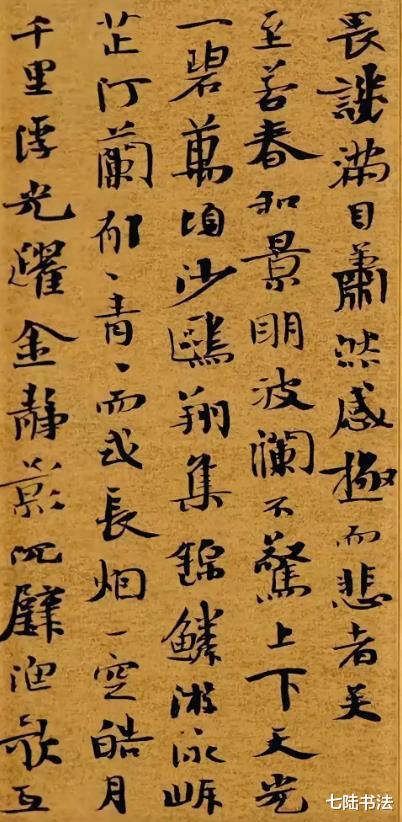

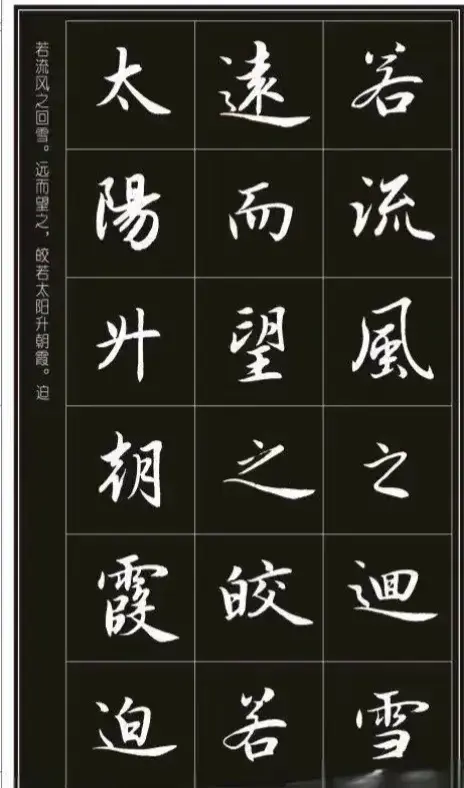

崔寒柏指出田小华学米芾难出己意,这本是艺术层面的客观评价。米芾之所以伟大,正在于他能“集古字”而自出新意,若后人仅止步于模仿,便违背了米芾的艺术精神。崔寒柏的批评并无不妥,甚至可视为对后学的鞭策。

然而,田小华并未从书法本身回应,而是直接攻击崔寒柏的人品,称其“小人得志”“借批评炒作”。这种回避专业讨论、转向人身攻击的做法,不仅暴露了田小华艺术自信的匮乏,也让这场本可深入的学术交锋沦为低层次的口水战。

崔寒柏的尴尬在于,他的批评对象根本不具备对等的学术素养。田小华既无法在理论上反驳,也不愿虚心接受意见,最终只能以情绪化的方式回击。这让人不禁质疑:崔寒柏为何要选择这样一位对手进行点评?

或许崔寒柏本意是借评点后学来阐述自己的书法观,但他显然高估了对方的承受能力。在艺术批评中,对话双方的层次差距过大时,往往难以形成有效交流,反而容易引发无谓的冲突。崔寒柏此次的失策,恰恰在于此。

崔寒柏在书坛的地位毋庸置疑,其书法造诣足以傲视当今书坛。正因如此,他的言论本应更具策略性——要么与旗鼓相当的对手论辩,要么以更温和的方式提点后进。直接对一位水平差距较大的书家进行尖锐批评,难免给人“以大欺小”之感。

田小华的回怼虽显无礼,却也折射出书坛的一个现实:许多书家对批评极度敏感,甚至将专业意见视为人身攻击。这种现象的根源,在于书法圈长期缺乏健康的批评文化,导致许多人只愿听赞美,无法接受指正。

崔寒柏此次的遭遇,让人联想到古代书论中的经典辩论。苏轼曾调侃黄庭坚书法“如树梢挂蛇”,黄则反讥苏字“如石压蛤蟆”,二人虽言辞犀利,却始终保持在艺术讨论的范畴。相较之下,田小华的回击显得粗鄙,完全脱离了学术对话的层面。

崔寒柏或许低估了当代书坛的浮躁风气。在一个人人追求“面子”而非“里子”的环境中,直率的批评极易被误解为挑衅。他的本意或许是警醒后学,却因表达方式不够圆融,反而让自己陷入尴尬境地。

这场风波的另一个启示是:艺术批评需要选择合适的对象。若对方根本不具备理性对话的能力,再精辟的见解也只会被曲解。崔寒柏若能选择一位更具开放心态的书家讨论,或许能避免这场无意义的纷争。

从更深层看,崔寒柏的“失手”也反映了当代书法生态的畸形。一方面,真正有见地的批评者稀少;另一方面,许多书家沉溺于自我陶醉,拒绝任何质疑。这种环境使得严肃的艺术讨论难以展开,反而助长了虚伪的客套。

崔寒柏的傲慢,在于他以为凭借自己的学术地位,可以随意点评任何人而不遭反弹。然而,艺术批评并非单向输出,若对方不具备相应的素养与气度,再高明的见解也会被扭曲。此次事件,正是对他这种心态的一次反噬。

田小华的表现固然令人失望,但崔寒柏的选择同样值得反思。真正的大家,应当懂得“因材施教”,而非不分对象地挥洒批评。若他能以更委婉的方式表达观点,或许能避免这场两败俱伤的闹剧。

这场风波的最终输家,或许是书法批评本身。当专业讨论被人身攻击取代,当理性交流被情绪化对抗淹没,书坛的学术氛围只会愈发恶化。崔寒柏和田小华的交锋,恰恰成了这一趋势的缩影。

崔寒柏终究为自己的傲慢付出了代价。他的批评虽切中要害,却因对象选择不当而适得其反。这一事件提醒所有批评者:艺术讨论不仅需要真知灼见,更需要策略与智慧。否则,再好的初衷,也可能沦为一场徒劳的争吵。

心性修持大道生

这些作品一看,崔说的一针见血。