凌晨两点,小张还在电脑前改方案,手机屏幕上跳出养生博主的推送:"子时不睡,伤肝又伤神"。他苦笑着关掉页面,却不知道这套"夜猫子生存指南",早在2000年前的《黄帝内经》里就有标准答案。

一、古人的生物钟比闹钟还准

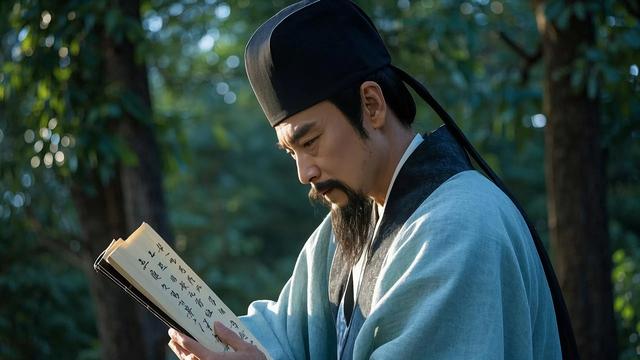

北宋文豪苏轼被贬黄州时,每天"闻钟起,见星睡",严格遵循寺院作息。他不知道的是,这套作息暗合现代生物钟理论——辰时(7-9点)大肠经当令,正好是现代人吃早餐的时间;亥时(21-23点)三焦经通百脉,对应西医所说的免疫系统修复期。

敦煌藏经洞出土的唐代《俗务要名林》记载,古人把一天划分为"鸡鸣、平旦、日出"等12个时段,每个时段对应不同脏腑值班。这种"人体小宇宙"的智慧,比瑞士钟表匠的机械计时早了整整800年。

二、老祖宗的饮食哲学有多超前

张仲景在《伤寒杂病论》中强调"饮食自倍,肠胃乃伤",这与现代营养学的"七八分饱"理论不谋而合。长沙马王堆汉墓出土的竹简《十问》记载:"食阴之道,虚静为常",主张细嚼慢咽的养生法,比日本提倡的"30秒咀嚼法"早了2000多年。

更令人称奇的是,明代《遵生八笺》记载的"枸杞酒"配方,经现代检测发现含有18种氨基酸和10多种微量元素。古人用实践验证的食疗智慧,正在被现代科学重新诠释。

三、被现代人忽视的运动密码

华佗创编的"五禽戏",模仿虎鹿熊猿鸟的动作,现代运动医学证实其能增强心肺功能、改善关节灵活性。洛阳出土的东汉画像砖上,清晰刻画着古人练习"导引术"的场景,这种类似瑜伽的拉伸运动,比印度瑜伽传入中国早了300年。

宋代《东京梦华录》记载的"蹴鞠"运动,不仅是现代足球的前身,更讲究"气沉丹田,以意导气",融合了现代运动心理学的核心原理。

当我们在深夜刷手机时,老祖宗早已在月光下练起了"卧如弓"的养生睡姿;当我们用外卖应付三餐时,古人正根据节气调整食谱。

这些流传千年的生活智慧,不是博物馆里的老古董,而是刻在我们基因里的健康密码。试着把手机设置成"亥时勿扰"模式,用"朝三暮四"的古训调整作息,说不定能解锁你从未体验过的"古人版"健康生活。

至尊宝

古人不熬夜[鼓掌]