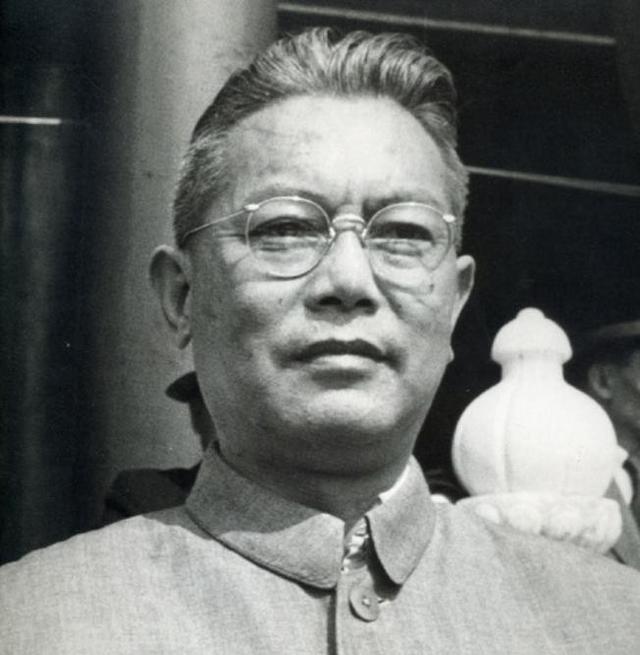

32年,李先念向母亲发火,不想两年后母亲遗憾离世,发妻被逼出家

1932年,湖北黄安,炮火连天。一位瘦小的老妇人在硝烟弥漫中缓步走向红军阵地,只为见一眼日夜牵挂的儿子。然而,正在指挥作战的李先念却因担心母亲安危,对她发了火。这一别,竟成永诀。两年后,李王氏带着对儿子的思念离世,临终前仍呼唤着儿子的小名"全伢"。而李先念的发妻姚泽辉,在红军撤离后遭到土豪地主迫害,不堪凌辱,最终选择出家。直到1992年临终前,李先念仍在为当年对母亲的一声怒吼而懊悔不已,这成为了他此生最深的遗憾。

革命烈火中的孝子情怀

1909年,在湖北省黄安县的一个普通农家,李王氏生下了自己最小的孩子李先念。这个命运多舛的母亲,曾在饥荒年代从河南一路讨饭来到湖北,经历了数次改嫁。

在那个动荡的年代,李王氏含辛茹苦把李先念养大。因为是家中最小的孩子,李王氏对李先念格外疼爱,从不打骂。

1926年,17岁的李先念在家乡黄安共产党员的影响下,投身革命事业。白天,他跟着木匠师傅学手艺糊口;夜晚,他就与当地的学生和农协骨干商议打土豪、斗地主的大计。

李王氏得知儿子参加革命后,整日提心吊胆。在当时的环境下,参加革命意味着随时可能掉脑袋。

为了让儿子安分下来,李王氏想出了一个主意。她把自己十几年前收养的女孩姚泽辉许配给了李先念。

姚泽辉比李先念大两岁,是个勤劳能干的姑娘。这个决定对姚泽辉来说并无异议,毕竟她是李王氏一手带大的。

但李先念却有自己的想法。虽然他从小与姚泽辉一起长大,早已视如亲人,却认为革命事业才是自己当前的首要任务。

在母亲的再三恳求下,李先念最终还是答应了这门亲事。可他的心始终系在革命事业上,婚后依然每天晚上外出从事革命活动。

1928年,国民党反动派与地主土豪联手,开始了对革命者的血腥镇压。这一年的李先念,已经成为当地革命活动的重要骨干。

组织上为了保护李先念的安全,命令他尽快离开家乡。在革命与亲情的双重压力下,这个年轻的革命者不得不做出了艰难的选择。

伴随着时代的洪流,一个普通农家少年的革命生涯就此展开。从此,李先念将自己的一生都献给了中国革命事业,而这一切都始于那个风雨飘摇的1926年。

假戏真做离家保性命

1928年的黄安县,笼罩在一片血雨腥风之中。国民党反动派联合地主土豪,对革命者展开了疯狂的搜捕和屠杀。

为了保护革命骨干的安全,组织上紧急下令让李先念尽快撤离。面对组织的命令,李先念陷入了两难的境地。

母亲李王氏对儿子的牵挂和担忧与日俱增。每天天黑前,她都会站在门口张望,直到儿子平安回家才能安心。

李先念深知母亲的性格,如果直接告诉她要离开,她一定会死死拽住自己不放。在权衡再三之后,他想出了一个计策。

一天深夜,李先念的几个同志按照计划,装扮成土匪冲进了李家。他们大声嚷嚷着要抓走李先念,制造出一片混乱的场面。

李王氏听到动静冲出来时,只看到儿子被几个蒙面人拖走。她扑倒在地上,哭喊着让这些人放过自己的儿子。

这场戏演得太像了,李王氏完全相信儿子是被人绑架了。她在村子里东奔西走,到处打听儿子的下落。

趁着这个机会,李先念离开了家乡,加入了红军队伍。这一走,就是整整四年。

在这四年里,李先念跟随红军转战各地。从湘鄂边到鄂西南,从大别山到川陕苏区,足迹遍布大江南北。

而在家中的李王氏,每天都在盼望着儿子能平安回来。她常常独自坐在院子里,望着远方发呆。

姚泽辉看到婆婆如此,只能默默陪在身边。她每天变着法子给婆婆做可口的饭菜,希望能减轻婆婆的思子之苦。

村里不时传来革命者被抓被杀的消息,但李王氏始终相信自己的儿子还活着。她总是说,全伢命大,一定能闯过这一关。

日子就这样在等待中慢慢过去。李王氏的头发越来越白,脸上的皱纹越来越深,但对儿子的思念却从未减少半分。

这场戏虽然成功地让李先念脱离了危险,却也让母子二人承受了长久的分离之痛。这个谎言成为了李先念心中永远的痛,也为后来的悲剧埋下了伏笔。

战火纷飞母子最后重逢

1932年的春天,黄安县城外的战事愈发激烈。红军在这片土地上与国民党军展开了激烈的交锋。

李先念此时已经成为了红军的一名指挥员,正带领部队与敌人周旋。战火纷飞中,一个意想不到的身影出现在了战场边缘。

那是一位瘦小的老妇人,衣衫褴褛,蹒跚着向红军阵地走来。从村民口中得知儿子就在附近的李王氏,顾不得危险,只想见儿子一面。

战场上硝烟弥漫,子弹横飞。李王氏却像是看不见这些危险一般,执着地往前走。

正在指挥作战的李先念突然被报告说有一个老太太要见他。转身一看,竟是自己朝思暮想的母亲。

四年不见,母亲的头发全白了,背也驼了,脸上的皱纹更深了。看到儿子的那一刻,李王氏的眼泪夺眶而出。

然而战况紧急,敌人的炮火随时可能袭来。李先念不能让母亲在这么危险的地方停留。

他冲着母亲大声吼道:"你怎么来了?这里很危险,快回去!"这声怒吼,成为了他此生最大的遗憾。

李王氏被儿子的怒吼惊住了,呆立在原地。几个战士赶紧将她护送回村子。

这一别,竟成永诀。两年后,李王氏带着对儿子的思念离开人世。临终前,她还在喊着"全伢"。

在她生命的最后时刻,她始终没能等到儿子回来。那声怒吼,成为了母子俩最后的对话。

回村后的李王氏身体每况愈下。她整日守在家门口,眼巴巴地盼着儿子能回来看看她。

村里人都说,李王氏是被思子之情耗尽了生命。她走的那天,天空下着绵绵细雨。

而此时的李先念,正在千里之外为革命事业奋斗。直到母亲去世的消息传来,他才知道自己犯了多大的错。

这个故事在革命队伍中广为流传。人们说,李先念同志为了革命,连见母亲最后一面的机会都放弃了。

然而只有李先念自己知道,那声怒吼不是为了革命,而是出于对母亲安全的担忧。这个误会,他再也没有机会解释了。

发妻出家牺牲终生未嫁

李先念离开后,姚泽辉独自留在黄安照顾婆婆。那段日子里,她不仅要面对国民党的威胁,还要应付地主土豪的骚扰。

地主们知道她是"共匪"李先念的妻子,经常到家里来搜查骚扰。每次搜查,他们都要把家里翻个底朝天。

那些年,姚泽辉的日子过得格外艰难。白天要下地干活,晚上还要提防恶人上门。

婆婆去世后,姚泽辉失去了生活的依靠。地主土豪的迫害越发变本加厉,他们威胁要把她抓去当丫鬟。

一个寒冷的冬夜,几个地主家的狗腿子闯入姚泽辉的家中。他们扬言要把她抓去给地主少爷做妾。

为了保全清白,姚泽辉只能逃到附近的观音庙。庙里的老尼姑见她可怜,收留了她。

在那个年代,出家是女子保护自己的最后一条路。姚泽辉剪去了长发,穿上了粗布僧衣。

从此,她以"妙善"为法号,在观音庙里过起了清贫的生活。白天诵经扫地,晚上躲在佛堂流泪。

尽管生活清苦,但至少不用担心被地主欺凌。她每天看着殿内的佛像,默默祈祷丈夫平安。

红军胜利后,有人告诉李先念,姚泽辉已经出家为尼。他派人去寻找,却发现观音庙早已破败不堪。

解放后,组织上多次派人寻找姚泽辉的下落。但是战乱年代,人口流散,再也找不到她的踪迹。

李先念后来娶了林月琴,建立了新的家庭。但是姚泽辉的故事,成为了他心中永远的痛。

直到1992年临终前,李先念还在为当年的事情懊悔不已。他说,这辈子欠下两个女人,一个是母亲,一个是泽辉。

姚泽辉的故事在黄安广为流传。人们说,她是用出家的方式,来守护对丈夫的那份情意。

而今黄安早已改名大悟,但老一辈人依然记得那个为革命付出一生的女子。她的故事,成为了革命年代无数悲欢离合中的一个缩影。

在大悟县的某个角落,可能还留着一座破旧的古庙。庙里或许还供着一尊观音像,见证着那段刻骨铭心的往事。