小李是个刚毕业的大学生,工作不久就听到家里关于“父亲养老”的话题。

他突然发现,虽然和妈妈经常聊天、分享生活中的点滴,但和老爸联系却很少。

小李不禁问自己,为什么大家总是觉得妈妈更值得关心,而父亲却被忽视呢?

他开始留意身边朋友的生活,发现这种现象还挺普遍。

于是,一场关于“重母轻父”的讨论在年轻人中展开。

父母的付出与子女的回报之间的纽带在许多家庭中,父亲常常扮演着一个沉默的角色。

从小到大,我们习惯了妈妈的日常关心和琐碎事务的参与。

她可能是陪我们写作业的人,也可能是和老师沟通的人。

而父亲,多半是在我们考试后,才知道自己成绩如何。

小时候不觉得,我们总是理所当然地接受两者对家庭的不同贡献,却很少思考该如何去平等回馈。

当逐渐成长,尤其是到了工作挣钱的年纪,许多人开始意识到,自己在对待父母的态度上,存在着明显的偏差。

母亲的付出是显而易见的,而父亲的付出,常常隐藏在日常的沉默之中。

这一认知的差异,成为家庭情感扭曲的重要来源。

“重母轻父”的家庭教育模式从何而来?

为何我们会偏向在情感和行动上更倾向于母亲?

归根到底,可能是长久以来形成的家庭教育模式在影响我们。

从一个很小的细节可以看出:家庭聚会上,孩子们总是习惯性地围在母亲身边,父亲则默默地在一旁喝茶看报,参与度看似不高。

这种模式从深层次说起,和传统的社会分工有关。

父亲一般被认为是家庭的经济支柱,并不承担太多教育责任,孩子接触较少。

而母亲则在日常起居中扮演了更多与子女互动的角色。

久而久之,孩子们成长过程中自然对母亲更多感情投入,在回报父母时,看似失衡的“天平”就这样形成了。

年轻人对父亲晚年孤独的不同态度但这不代表说现在的年轻人就不思考父亲的处境。

实际上,越来越多人开始意识到这样的倾斜,并试图在情感表达上做出调整。

有人对父亲的沉默尝试去理解,给他多打电话、多聊天,而不是简单地寄希望于“他们都是大人,会理解我们的”。

可是,也有一部分年轻人的反应是消极的。

他们认为,在成长过程中,若父辈从未尝试走进自己的生活,那么也没有必要在成年后为此感到“内疚”。

他们常常幽默地解释道:“我小时候叫的不善言辞是爸爸,长大后学会不善言辞的是我自己。”

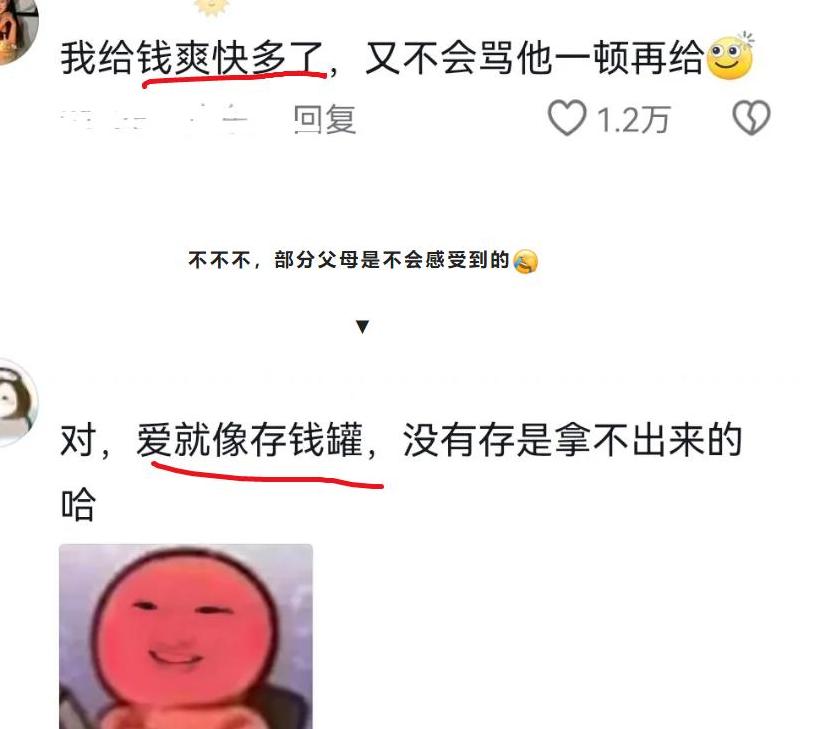

这样的反应其实揭示了更深层次的社会认知问题:当家庭内部以沉默和误解为主,爱和情感都成了不易察觉的东西。

当父子关系缺乏有效沟通,晚年的关系也就不容易自然地转换为亲密。

家庭关系平衡的挑战:从小到大的影响在重母轻父的家庭模式中,最大的挑战其实在于如何进行角色的协调和情感的平衡。

我们需要意识到,母爱和父爱并不是此消彼长的关系,而是共同构成的完整家庭爱。

对于父亲来说,可能需要在日常生活中多参与、多表达,让孩子知道,他们的委屈和付出并不是无声无息的。

对于子女而言,成年后的回报也不仅是形式上的孝顺,而是用平常细腻的方式去关心父亲,走进他们曾经所忽略的世界。

比如,与父亲分享工作中的点滴,邀请他参与自己的生活决策,这些看似简单的日常,都是在建立重新认识和体认的桥梁。

结尾在现代家庭中,爱与责任需要在父母与子女之间形成良性循环。

我们不应在关系中选择性忽视,而应努力通过公开而真诚的交流,平衡传统偏见带来的影响。

在慢慢的改善中,也许能够让“重母轻父”这一标签逐步消退,使得家庭关系变得更加健康而完整。

只有当父母与子女关系维持在一个开放沟通、彼此关怀理解的状态下,才能真正保证每一位家庭成员的幸福。