陈安明,又名安茗,中国美术家协会会员,文化部中国山水画创作院院士,北京凤凰岭书院中国画创作院院士,国家一级美术师,北京艺韵阁书画院院长,北京正心正举应用科学研究院山水人文艺术中心主任。作品入选第九、十届全国美展等国家级展览,多幅山水画作品被中央直属机关重要机构收藏,作品入编《当代美术全集》第二卷,出版有《陈安明美术作品集》《贵有古意·山水画作品集》《师古图今·中国画名家档案陈安明卷》等个人画集。

陈安明,传统山水画实力派画家。1984年开始从事美术教育工作,1990年作品入选中国美协举办的届展获得铜牌奖, 1999年作品入选全国第九届美术作品展览和全国第十四届新人新作展,2000年加入中国美术家协会会员。2005年作品入选第十届美术作品展览,作品在中国美术馆展出。

1,秋帆远58x58

陈安明,从2009年至今,先后10余年在中国国家画院、中国艺术研究院、北京凤凰岭书院等机构研修学习师从龙瑞,得到龙瑞、王鲁湘、程大利、姜宝林、张立辰、许钦松、刘曦林、霍春阳、曹建华、张桐瑀、韩国栋等国画家、美术理论家、文化学者的指导,遵循龙瑞先生"正本清源,贴近文脉"的理论,研习宋元、明清山水画经典,师古人、师造化,不断精进。从陈安明的山水画中,我们可以感觉到山水画传统笔墨、开合、气韵等等语境的亲切,也可以看到黄宾虹的“浑厚华滋”艺术审美的高度,也感受到笔墨相融、天人合一的艺术追求的灵性。

2,烟霭图58x51

近年来,陈安明先后在北京荣宝斋、珍宝艺术馆、山水艺术馆举办个展,他的画是北京琉璃厂的硬通艺术品。在广东、江苏、陕西、新疆等地举办“浑厚华滋”全国巡回展,每一场巡回展览,还邀请国家画院、中国艺术研究院、中国山水画创作院的专家学者,举办陈安明山水画研讨会,引起了学术界的关注,得到了广泛好评。

[每周画题]陈安明山水画(010)山水精神

中国人关于山水的观念,源于原始的宗教。对山灵的崇拜,对水神的敬畏,人们在这种崇拜和敬畏之中经历了漫长的历史岁月。千百年来,山水画不断地在诠释着山水文化的博大和崇高,不断地演绎着中国传统文化的生命力。宗炳诠释山水画曰:“夫昆仑山之大,瞳子之小;迫目以寸,则其形莫睹;迥以数里,则可围于寸眸。诚由丢之稍阔,则其见弥小。今张素以远映,则昆仑之形,可围于方寸之内。”宗炳“应目会心”、“应目感神”、“神超理得”,把精神化的山水理念,引向到视觉欣赏的理念之中。山水画作为古老东方艺术的代表,其精神内核就是中国人的智慧与哲学思想的结晶,其实就是中华民族的人生观、价值观的反映。千年传承,画人百代,山水画精神千古不移。

3,出溪林50x50

“儒释道”是滋养中国山水精神的源泉

儒家的“山水精神”,乃如清人刘大櫆所言“智者乐水,仁者乐山,非山水之能娱人,而智者仁者之心常有寓乎此也。”儒家强调社会规范和责任担待,藉天地精神表社会良心,寓德行准则于山水形质,以“仁智之乐”的“比德”方式塑造入世进取、兼济天下的社会人格。明代,董其昌精通画理,又通禅修,其弟子担当说:“画本无禅,唯画通禅。”画中本来是无禅的,而他的画中空寂、虚幻的意境和笔趣正是他意识中禅的外化,见画而知禅也。所以,“唯画通禅”,画理和佛理相通。道家精神则强调个体解放和虚静无为,顺天道自然而闲居坐忘,缘山水意象而纵情玄远,以“澄怀味象”的“畅神”方式营造出世退隐、独善其身的人格自由。儒家思想的“仁心、学养、慧解、听德与辩才” ,佛家的画理通禅理与道家哲学中“天人合一”的境界,成为滋养山水画精神的源泉。

4,晚霞63x32

“卧游” 是寄情山水的精神追求

庄子“人与天地精神往来” ,从哲学意义上打开人与自然之间的屏障和先知。魏晋六朝时玄学进一步促进了山水观念的转换, “以形媚道”,“与道为一”。宗炳更提出了“应目会心”,“应目感神”,“神超理得”的视觉理念,对早期山水画作出了本质意义的界定。因此,山水精神以“披图幽对”,“坐究四荒”,“神飞扬”而“思浩荡”,扩展了人的生活理念,提升了人的品格境界。宋元山水画可谓两个高峰时期,从以论道、访友、寻幽、游乐虽梦寐仙圣渔樵、泉石猿鹤的隐逸,却不为离世绝俗之行,而以丹青妙手揽猿声鸟啼、山光水色,以至“不下堂筵,坐穷泉壑”。 对于这种意义上的山水精神,宗炳当年就有最初的自觉:“老病俱至,名山恐难遍游,唯当澄怀观道,卧以游之!凡所游履,皆图之于室。”把中国人热爱生活热爱大自然的精神追求,创造性地把握了山水画这种能“卧以游之”“卧游”或“歇息” 的方式,并力求游得“远”、歇得“静”,把日常生活可游、可居的审美理想升华为诉诸艺术的寄情山水,提高了人生理想与生活品味的精神追求。

5,夏景长60x42

写意精神“登山则情满于山,观海则意溢于海”

中国山水画的写意性,是以“意境” 为核心,以“意象”为基元,以笔墨为媒界的人文精神。做为山水画创作的自觉,写意精神追求“登山则情满于山,观海则意溢于海”。对于意境的追求,使山水画脱离超越自然风景,成为人文的山水,具有了更高的意趣和格调;魏晋南北朝时期, “澄怀味象”“得意忘象”和“畅神”“怡情”的思想,至唐张彦远提出“外师造化,中得心源”则直指意与境的结合。五代荆浩在《笔法记》中主张“画者,画也,度物象而取其真”,认为“似者得其形,遗其气,真者气质俱盛”,到了宋代苏东坡提出“诗中有画,画中有诗”的诗画一体论,以及元代画中有“逸气” 和“士气” 为上,为中国山水画以情构境、托物言志、借物抒情,形成了山水画以意境为核心的理念。意境的营造是可以借助多种方式来获得的,宋代苏轼因为“意” 境的抒发,以意“象”为依托,达到 “形似” “无常形”而“有常理” , “表意” 对“常形”。 揭示“常理”是客观形象之所以成为此形象而异于其它物体的内在属性,画家主观的情、意的表达要合乎客观形象的“常理”,情理交融,才能达到“画以适吾意”的目的。因此,意象是山水画的最基本的元素,意象将山水画的写意精神提升到了一个新高度。唐代张彦远揭示了通过用笔用墨为媒界来表现山水画的意象造型“书画同源”“以书入画” “若也有人能会此,方知书画本来同”。明朝董其昌《画禅室随笔》曰:“故古人如大令,今人如米元章、赵子昂,善书必能善画,善画必能善书,其实一事耳。”“驰思于物表,移情于毫倪”的,只有“以书入画”,悟开化境,才能做到万毫齐力,笔无虚发。“心随笔运,取象不惑”,从而达到“笔过形具,形具神全”的艺术效果。把握笔墨能力去表现意象的高低,追求意境的本领,成为衡量山水画品评高低的重要标准。

6,百丈素崖120x40

踏遍青山人未老,纵情笔墨心如初。

陈安明的山水画,是他热爱祖国山河的精神表白,是他致敬优秀传统文脉的虔诚展露,也是他致力践行笔墨当随时代的人生追求。他17岁开始从事教育和文化工作三十多年,深入临摹经典学习,写生创作足迹遍及新疆、四川、重庆、云南、西藏、贵州、桂林、太行、蘅山、岭南、泰山、黄山、长白山等名山大川。在他的山水画中是他对这些名山大川的山水体察,从而激起创作激情,再通过笔墨注入真挚情感,他能状物抒情,以书入画,借景写心,把个人的感情移入自然,融入自然,达到水乳交融。他画的山和水,绝不是在某一个固定地点取某一个固定的角度画其眼所见,而是全面观察理解以后“以大观小”加以表现,他的山水画都有他满满的人文情怀, 每一张画都有最精粹的“画眼” 引人入胜,打动人心, 小画面中亦有大气象。他有个习惯,画多大的画都始终纸放画案上站着"写"完成。他的用笔用墨能做到“稳、准、狠”, 稳是对意境的创造,准是对形象的刻划,“狠”, 就是用笔用墨充满感情,点如高山坠石,敢于强调和表现时代的记忆。“踏遍青山人未老,纵情笔墨心如初。”意境贵于创造,形象重于刻划,笔墨当随时代是陈安明的山水画的精神体现。 (文/志实)

【陈~山水画艺~作品展】

7,春深十里97x48

8,飞流云中136x34

9,高田入楼梯138x69

10,古木晴天雨112x134

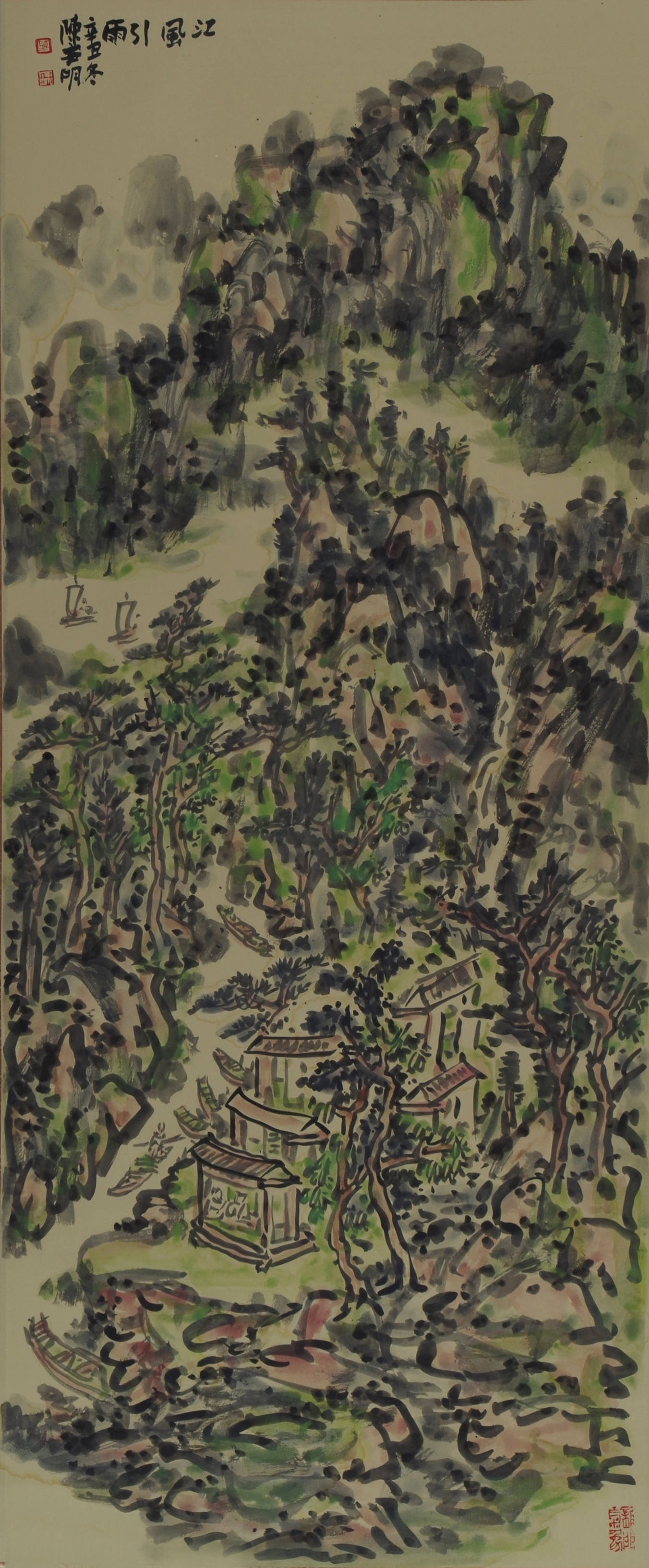

11,江风引雨96x40

12,江山一色120x40

13,沦浪渔欹98x49

14,门外千山绿135x66

15,瀑近春风136x34

16,秋景深96x45

17,山因云晦明138x69

18,水色清心96x40

19,山色共争秋185x100

20,随溪云雨138x69

21,梧桐听雨眠104x70

22,银装98x40

23,远川曲流96x40

24,云藏远岫138x69

25,云帆片片风58x58

26,云深夏寒180x97

27,春来江水233x35

28,千峰随客船135x29

29,太行朝晖360x145