留种选育新方案,半年周期,山区圈养赤眼鳟,注意昼夜温差

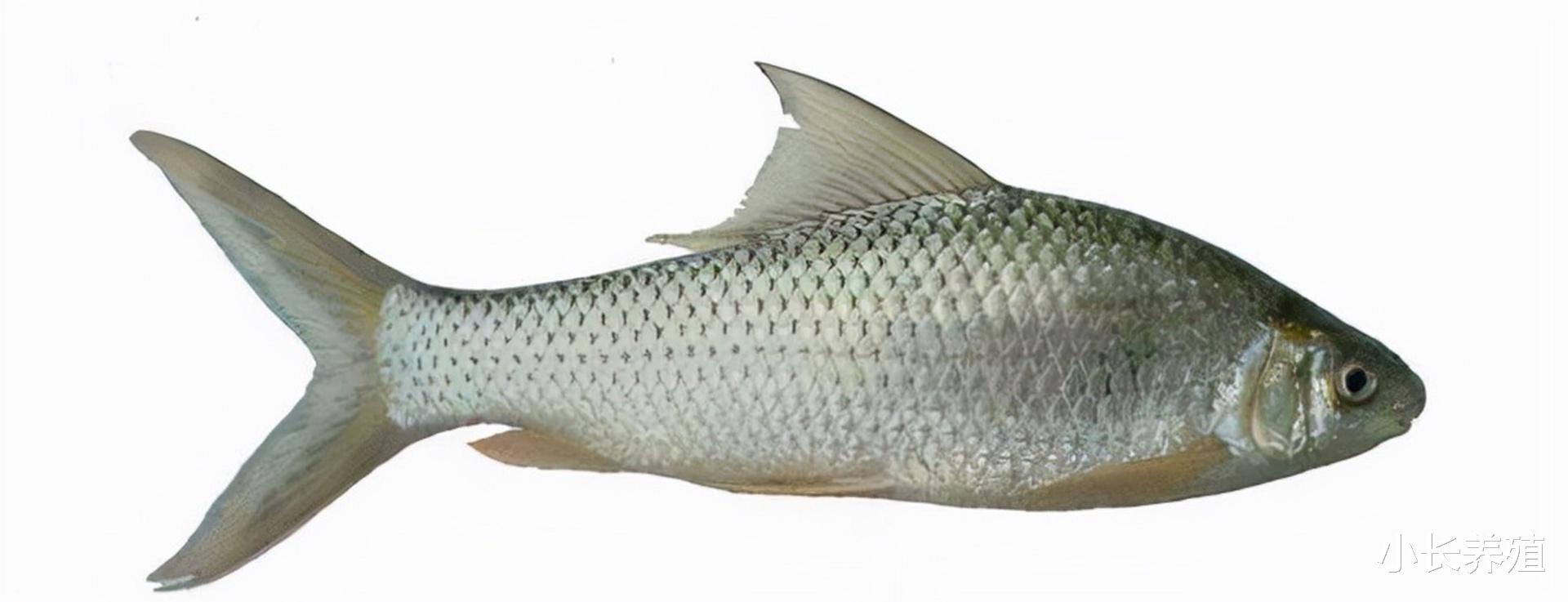

赤眼鳟这鱼啊,在养殖界挺特别的呢。它肉质鲜美,很受市场欢迎,这可都是它的价值所在。咱先说说它的特点,这赤眼鳟适应能力还不错,在山区水域里原本就挺自在的。今天咱就重点讲讲在山区圈养赤眼鳟的新留种选育方案,周期是半年哦。这山区地形复杂,山地多,气候也有自己的特点,昼夜温差比较大。就拿我老家那山区来说吧,早上晚上冷得很,中午又热。这对于赤眼鳟的养殖就有不少挑战。

在山区圈养赤眼鳟,首先是鱼苗的选择很重要。我就听说过这样一个事儿,隔壁村的李大哥,他一开始养赤眼鳟的时候,鱼苗没选好。那些鱼苗看着大小差不多,结果养了一段时间,就开始出现问题了。有的鱼长得特别慢,有的还老是生病。后来他才知道,原来是他买的鱼苗来源太杂了。所以在留种选育的时候,得找那种健康、活力足的鱼苗,最好是从正规的、有信誉的鱼苗场进货。

再说说养殖场的搭建。山区圈养的话,得考虑到地势。不能在太低的地方建养殖池,不然一下大雨就积水了。我们这有个养殖户老王,他之前在山谷底下弄了个小池子养鱼。结果那次下了场大雨,池子都快被水淹了,鱼都差点跑了。而且在山区建养殖场,还得考虑到排水的问题。要是有积水在养殖池里,赤眼鳟很容易生病。

说到温度,这昼夜温差大对赤眼鳟影响可不小。我就知道另一个养鱼的朋友,他刚开始没太在意这个问题。冬天的时候,晚上温度低得厉害,他也没给鱼池做啥特殊的保暖措施。结果第二天早上起来,就有不少鱼冻伤了。赤眼鳟对温度比较敏感,太冷了不行,太热了也不行。在夏天的时候,如果白天温度太高,到了晚上又降得很低,鱼就很容易生病。所以得想办法来调节温度,比如在池子上搭个遮阳棚,晚上温度低的时候可以盖上一层薄布之类的。

咱再聊聊饲料的问题。赤眼鳟吃什么可关系到它的生长和繁殖呢。常见的饲料有很多种,但是我们不能随便给它喂。有个养殖户张大姐,她为了省钱,就到处找些便宜的鱼饲料。结果她喂的赤眼鳟长得又瘦又小,繁殖能力也不行。其实赤眼鳟比较适合吃一些富含蛋白质的饲料,像蚯蚓啊,小鱼虾之类的。当然了,现在也有很多专门配方的鱼饲料,但是在选择的时候也要注意。

还有养殖密度这个问题。在山区有限的空间里圈养,密度小了不赚钱,密度大了又容易生病。就像我在网上看到的一个网友分享的,他说他一开始觉得自己的养殖池大,就一股脑地放了很多鱼苗进去。后来发现鱼之间的空间太小了,它们总是互相碰撞,还抢食吃。结果鱼长得参差不齐,而且还出现了很多疾病。所以说,在山区圈养赤眼鳟,要根据养殖池的大小来合理确定养殖密度。

咱们来说说养殖的时间安排吧。赤眼鳟半年就能达到留种选育的要求,这半年里每个月都有不同的工作重点。在第一个月的时候,主要是让鱼苗适应新环境。就像小孩到了新学校一样,得给它们一段时间来适应。这个阶段,要特别关注水质的变化,水质要是不好,鱼苗就容易生病。我就知道有个养殖户,他刚放鱼苗的时候,没好好测水质,结果鱼苗死了不少。

到了第二个月,鱼苗慢慢长大了,这个时候就要注意饲料的投喂量和投喂频率了。不能太多也不能太少。我有个邻居,他喂鱼的时候特别随意,有时候一天喂好几次,有时候好几天才喂一次。结果鱼长得不好,他还不知道是怎么回事。赤眼鳟在不同生长期的营养需求是不一样的,所以要根据它的生长阶段来调整饲料。

四个月的时候,鱼已经有了一定的规模了。这个时候要开始关注鱼的体型和健康状况。因为这个时候鱼如果还发育不好,可能就会影响到后面的繁殖。有个养殖场的赵师傅,他在这个阶段忽略了检查鱼的健康状况。结果有一些鱼得了病,还没等他发现,病就传播开来了,损失不小。

六个月的时候,就到了留种选育的时候了。这个过程中要特别注意挑选那些生长健壮、没有病害的鱼。就像挑水果一样,得挑那些又大又红的。不能只看数量,要看质量。我有个朋友,他在留种选育的时候,为了凑数,就把那些不太理想的鱼也留了下来。结果后面繁殖出来的鱼质量就很差。

在山区的昼夜温差影响下,赤眼鳟的生长节奏也会发生变化。冬天的时候,赤眼鳟的生长速度会变慢。这时候就需要调整养殖策略。比如说在南方湿热地区和北方干冷地区的差异就很大。南方虽然温度相对高一点,但是湿度大,水质也比较容易变差。我在广东这边有个养殖户朋友,他就得经常换水,还得做好水质的检测和调节工作。而北方干冷地区,水位下降得快,水温下降得也快。就像我在河北有个网友,他说他的鱼池在冬天必须得做一些保温措施,不然鱼就很难存活。

水生植物的种植在山区圈养赤眼鳟中也很有讲究。不同的水生植物对水质和水温的调节作用不一样。比如说狐尾藻,它在净化水质方面效果不错,但是它在低温的时候生长缓慢。还有金鱼藻,它的水下部分比较发达,可以在一定程度上降低水温。再比如苦草,它在夏季生长茂盛,可以遮光,减少水温升高的幅度。还有狐尾藻和狐尾藻在冬季的表现就不一样,狐尾藻更耐寒一些。这些水生植物的选择和搭配,要根据山区的气候特点来决定。

养鱼还有个很重要的是疫病防控。赤眼鳟也会得病,像水霉病就是比较常见的。我就听说过一个事情,在我们附近的一个山区养殖场,因为他们没有做好水质管理,鱼池的水有点脏。结果赤眼鳟就得了水霉病,鱼身上长满了白色的霉菌,看着特别吓人。这时候才想起来要治疗,已经耽误了不少时间了。

还有寄生虫病的防治。赤眼鳟可能会被小瓜虫等寄生虫寄生。在网上看到一个养殖户的经历,他发现自己的赤眼鳟游得很慢,食欲也不好。仔细一看,发现鱼身上有很多白色的小点,原来是染上了小瓜虫病。他赶紧找兽医来治疗,花了不少钱呢。所以在日常养殖中,要定期检查鱼的健康状况,做好寄生虫病的预防工作。

在半年的养殖周期里,每月的环境监测也不能少。比如水温、酸碱度、溶氧量这些指标。我就知道有个养殖户,他一开始觉得自己养殖经验丰富,就没太在意这些指标的监测。结果到了鱼生长的后期,发现鱼长得不好,仔细一检查,原来是水质的酸碱度不适宜。这时候再调整已经有点晚了。

还有就是养殖过程中的技术更新问题。养殖技术在不断发展,我们不能总是用老的方法。就像现在有些地方开始用智能设备来监控水质和鱼的生长状况。我在福建有个朋友,他在养殖赤眼鳟的时候,就安装了一套智能监控系统。这样他在外面也能随时了解鱼池的情况,及时做出调整。

从半年的养殖周期来看,每个月都是环环相扣的。比如说前三个月是鱼的基础生长阶段,后三个月就是朝着留种选育的方向发展。这中间如果哪个环节出了问题,都会影响到最终的结果。就像我老家有个养殖户,他在第二个月的时候,因为贪图便宜买了一批不太好的饲料,结果鱼长得不好。后面几个月不管他怎么努力,鱼的品质始终上不去。

在不同的山区环境下,留种选育赤眼鳟也有不同的方法。像在一些海拔较高的山区,水温较低,赤眼鳟的生长周期可能会比在低海拔地区的山区要长一点。我就知道有个山区的养殖户,他的养殖池在海拨一千多米的地方。他发现赤眼鳟在冬天几乎不怎么长,到了春天才慢慢恢复正常生长。所以他调整了养殖计划,在海拨低一点的地方也弄了个养殖池,这样可以错开季节进行养殖。

另外,在山区圈养赤眼鳟,还得考虑到环保问题。养殖产生的粪便和废水不能随意排放,要进行处理。我有个在湖南山区的养殖户邻居,他当初没有环保意识,养殖废水直接排到了附近的小河里。结果被环保部门处罚不说,还对周围的环境造成了污染。所以要建立一套合理的废水处理系统,比如用微生物分解废水中的有害物质。

在半年的养殖时间里,饲料的营养均衡也很关键。如果饲料中缺乏某些营养元素,赤眼鳟就会生长缓慢或者容易生病。就像在山东有个山区的养殖场,他们发现自己养的赤眼鳟鳞片不太光滑。后来请了专家来看,发现是饲料中缺乏维生素D。从那以后,他们调整了饲料配方,鱼的鳞片就变得光滑了。

还有养殖过程中的记录工作也不能少。要记录每个月的鱼苗投放数量、饲料投喂量、鱼的生长数据、水质变化等等。这就像记日记一样。我在河南有个养殖户朋友,他有详细的生产记录。后来他在总结经验的时候,发现从记录里能找到很多有用信息。比如他发现每个月的第三个星期鱼的食欲都会下降一点,他就开始研究原因,原来是这个时候水温波动比较大。

在山区圈养赤眼鳟的半年里,对于鱼苗的保护也很重要。鱼苗很脆弱,很容易受到外界伤害。我就知道有个养殖户,在转移鱼苗的时候,操作很粗暴,结果死了不少鱼苗。所以在鱼苗的捕捞、运输和放养过程中,要小心操作,使用合适的工具。

还有就是山区的水源问题。如果水源受到污染,赤眼鳟的养殖肯定会受到严重影响。像在山西有个山区,因为上游有个工厂废水排放,导致下游的水质受到污染。这个山区的养殖户发现自己的赤眼鳟开始出现异常,经过检测,原来是水质被污染了。他们只能另找水源,重新开始养殖。

在半年的养殖周期里,要根据不同的季节来调整养殖的密度。像在夏季,水温高,鱼的密度就要适当降低,不然鱼容易缺氧。而在冬季,水温低,鱼的活动量小,密度可以相对提高一点。这就是我在云南山区的养殖户朋友分享的经验,他根据季节变化灵活调整养殖密度,养殖效果很不错。

再说说山区圈养赤眼鳟的生态保护。赤眼鳟和水生植物、微生物等构成了一个小生态系统。如果这个生态系统被破坏了,赤眼鳟的生长就会受到影响。比如在湖北有个山区养殖场,他们为了增加经济效益,过度投放了水生植物,结果破坏了水体的透明度,影响了赤眼鳟的生长。

在水源的选择上,要考虑到水源的稳定性和水质。像在陕西的一些山区,地表水不太稳定,容易干涸。所以有些养殖户就打了地下井,但是地下井的水质可能偏硬,需要做一些处理才能用于养殖赤眼鳟。

在半年的养殖周期里,对于赤眼鳟繁殖的管理要根据实际情况进行调整。比如在海南这种热带山区的环境下,繁殖的季节可能会比北方山区早一些,温度也更高,所以在繁殖管理上就要有不同的策略。

还有养殖过程中的日常管理也不能忽视。每天都要巡视养殖池,看看鱼的状态、水质、水温等情况。我有个在江西山区的养殖户邻居,他每天都会早早地去养殖池看看。有一次他发现有一条鱼游得很奇怪,仔细一看,原来是鱼鳍受伤了。他及时把这条鱼捞出来治疗,避免了疾病的传播。

在山区圈养赤眼鳟的半年时间里,要考虑到各种可能的自然灾害。像在山区的暴雨可能会导致洪水,把养殖池冲毁。我就知道在贵州有个山区的养殖户,他的养殖池就在河边,有一次暴雨引发洪水,他的养殖池被冲垮了。所以要选择地势较高、不易被水淹的地方建养殖池。

还有养殖过程中的劳动力安排也很重要。如果劳动力不足,很多工作就做不好。像在浙江的一些山区,因为年轻劳动力都外出打工了,只剩下老年人,养殖赤眼鳟的工作就很辛苦,也很难做到精细化管理。

在半年的养殖周期里,对于赤眼鳟的品质把控要从始至终。不能到最后一关才发现鱼的品质有问题。就像在福建沿海的一个山区,有个养殖户在最后一关才发现鱼有寄生虫,结果只能低价处理,损失惨重。

最后我想问大家一个问题,在山区圈养赤眼鳟的过程中,你们觉得环境因素和人为管理哪个更重要呢?希望大家可以在评论区分享自己的看法。