前言

前言1941年出生于新疆迪化的毛远新,身为毛主席亲弟弟毛泽民的儿子,他的一生充满了传奇色彩。从幼年的牢狱之灾,到延安的新生,再到成为新中国培养下的优秀人才,毛远新的成长轨迹与国家的命运紧密相连。他在清华大学无线电系学习,后转入哈尔滨军事工程学院导弹工程系雷达专业学习,立志为国家和人民贡献自己的力量。但是,命运多舛,他在“文革”中的激进行为让他陷入了深深的沉思。他究竟如何在政治风暴中迷失,又如何在平凡的生活中找回自我?

风雨人生路

风雨人生路在新疆乌鲁木齐,这座如今繁华昌盛的城市,1941年2月14日那个情人节,被纷飞的雪花轻柔地装扮,平添了几分浪漫气息。就在这样一个日子,伴随着新疆特有的驼铃悠扬和异域情调,一个小生命呱呱坠地。他是毛主席亲弟弟毛泽民的儿子——毛远新,降生于新疆财政厅厅长之家,母亲朱旦华则是一名英勇的中共地下党员。本应是双喜临门,奈何时局如新疆的狂风,瞬息万变。

皖南事变的阴霾,如同远山涌动的乌云,迅速笼罩了整个国家。国民党反动派的魔爪,也悄然伸向了新疆这片净土。盛世才,那个曾与中共并肩作战的新疆督办,竟在一夜之间反戈一击,将新疆的共产党人,包括毛泽民一家,全部投入了黑暗的监狱。对年幼的毛远新而言,1946年9月27日是那个永远铭刻心头的黑夜,他的父亲毛泽民与陈潭秋等英烈被秘密杀害。那时的他,还只是个蹒跚学步的孩子,却已过早地尝到了人世间的至痛。

监狱的铁窗,冰冷如霜,将毛远新和母亲朱旦华紧紧囚困。三年的时光,漫长而煎熬,就像新疆那刺骨的寒冬,寒风凛冽,直透心扉。他们相依为命,在那没有阳光的地方,用母爱的温暖,点亮了彼此心中的灯塔。终于,1946年7月,党中央如同天降救星,将他们从苦难的深渊中解救出来,送往了那个充满希望的圣地——延安。

延安洛杉矶托儿所

延安,这片黄土地上的璀璨明珠,对毛远新来说,既是新生,也是人生的新起点。他第一次见到了大伯毛主席,那慈祥的笑容,如同延安温暖的阳光,照亮了他幼小的心灵。由于母亲工作繁忙,毛远新被送入了延安洛杉矶托儿所。那里,成了他童年的乐园。他像个小大人似的,帮着阿姨们整理床铺、打扫卫生,还偷偷把自己的馒头分给饿哭的小伙伴。那份纯真与善良,让托儿所里充满了欢声笑语。然而,好景不长,国民党军队的铁蹄又迫使托儿所踏上了颠沛流离的迁徙之路。

他们穿越了千山万水,终于来到了河北省平山县西柏坡。那里,成了毛远新新的学习之地——育英小学,一个孕育希望与梦想的地方。后来,随着新中国的脚步,育英小学迁入了北平,毛远新也随母亲南下江西,最终在南昌继续他的学业。他勤奋好学,成绩优异,就像江西那冉冉升起的红日,充满了无限的可能与希望。

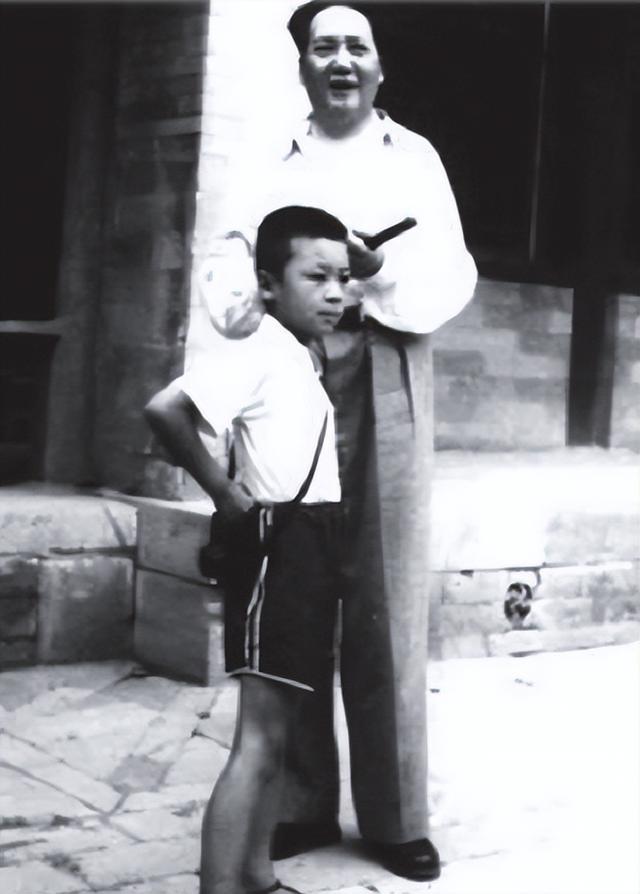

新中国成立后,毛远新随母亲来到了北京,这座既古老又崭新的城市,成为了他人生的新舞台。他在这里继续求学,更是在毛主席的言传身教下茁壮成长。他们常在北京中南海的林荫道上散步,毛主席那爽朗的笑声,如同北京城上空的鸽哨声,清脆悦耳。毛主席对毛远新寄予厚望,不仅在学习上严格要求,生活上更是关怀备至。

1951年,毛远新踏入了北京中南海育英小学的大门。这所学校汇聚了众多高级干部的孩子,毛远新在这里就像一颗种子,在肥沃的土壤中生根发芽,逐渐成长为一棵有理想、有抱负的小树。他热爱学习,积极参与各种活动,锻炼了自己的能力。那时的他,就像北京城中的雄鹰,展翅翱翔,勇敢地追求着自己的梦想。

记得在毛远新在北京的校园里,与同学们畅谈理想时的那份自信与豪情,不正是北京这座城市的生动写照吗?他梦想成为一名军人,保卫祖国,那份担当与勇气,如同长城上的砖石,坚不可摧。毛主席听后哈哈大笑,那笑声如同北京城上空自由翱翔的风筝,充满了对侄儿未来的无限憧憬与期待。

在我看来,毛远新的成长经历,不仅是他个人的传奇故事,更是那个时代无数革命后代的缩影。他们经历了战争的硝烟、家庭的变故,却始终保持着对生活的热爱和对理想的追求。就像毛远新在延安洛杉矶托儿所时,即使身处困境,也依然用纯真和善良温暖着周围的人。这种精神,是值得我们每一个人学习和传承的。

1954年,毛远新从育英小学毕业,被保送到了北京101中学。这所重点中学,如同北京的学府之星,璀璨夺目。毛远新在这里不仅学业有成,更是积极参与各种社会实践,锻炼了自己的综合素质。他的成长历程,就像一部励志的奋斗史,激励着一代又一代的年轻人勇往直前。想象一下,当毛远新站在北京101中学的校园里,眺望着未来的方向时,他的心中一定充满了无限的憧憬和期待。他深知,自己肩负着家族的期望和国家的重任,必须不断努力、不断前行。而这份坚定的信念和决心,也正是他后来能够取得成就的重要原因之一。

革命热情与人生转折

革命热情与人生转折1957年的北京,天空高远,云淡风轻,秋风带着丝丝凉意,却也送来了社会主义建设的勃勃生机。新中国如同那东方初升的太阳,光芒万丈,新思潮如潮水般汹涌,势不可挡。在这片充满希望的土地上,毛远新怀揣着对未来的无限憧憬,跨进了高中的大门。

毛远新的心中,不仅有着对知识的渴望,更有着对伯父毛主席深深的敬仰,以及成为革命事业接班人的坚定信念。在京城的那所校园里,他就像一颗耀眼的新星,学习成绩优异,政治活动上也总能见到他活跃的身影。他的成长历程,就如同新中国这棵幼苗,在风雨中茁壮成长,愈发坚韧有力。想当年,在延安的托儿所里,小毛远新就用稚嫩的小手传递着温暖;后来到了育英小学,再到名闻遐迩的101中学,他就像一块璞玉,在学习的磨砺中逐渐散发出耀眼的光芒。毛主席的关怀,如同那盏指路的明灯,照亮了他前行的道路,让他心中种下了保卫祖国的种子。

对你来说何为青春?对毛远新来说,青春就是不断追求梦想的过程。1960年,他以优异的成绩从北京101中学毕业,踏入了清华大学的殿堂,选择了无线电系这一专业。为了避免特殊身份带来的不便,他给自己取了一个朴素的名字——李实,开始了他的大学生活。清华园里,他与志同道合的朋友们一起探讨学术问题,参与社会实践,那些日子如同璀璨的星辰,照亮了他青春的旅程,也让他收获了珍贵的友谊和成长。

然而,毛远新的心中始终燃烧着一个更远大的梦想。次年,他做出了一个令人惊讶的决定——转入哈尔滨军事工程学院导弹工程系雷达专业学习。他深知,作为毛主席的侄儿,自己肩负着特殊的使命,那就是为国家和人民贡献自己的力量。哈军工,这个培养军事人才的摇篮,成了他新的起点。在那里,他不仅学到了尖端的军事技术,更锻炼了自己的意志,就像一块钢铁,在烈火的淬炼中变得更加坚硬。

转眼到了1964年,全国农村正掀起一场“四清”运动的热潮。毛远新作为应届毕业生,积极响应党的号召,毅然决然地走进了农村这片广阔的天地。他与农民们同吃同住同劳动,深入了解了农村的点点滴滴。那段日子虽然艰苦,但他却收获了宝贵的经验,也更加珍惜来之不易的学习机会。他常常思考,自己能为人民做些什么?这份思考,让他为人民服务的信念更加坚定。

随后,毛远新回到了北京,迫不及待地想向伯父毛主席汇报自己的毕业去向。毛主席听后,露出了满意的笑容,鼓励他到基层去锻炼。就这样,毛远新被分配到了云南一个偏远的空军雷达基地担任技师。那里的条件异常艰苦,但他却从未有过一句怨言。他凭借着自己的专业知识和不懈努力,很快成为了基地的业务骨干,赢得了领导和同事们的一致好评。他就像一颗螺丝钉,虽然渺小,但在关键的位置上发挥着不可或缺的作用。

转眼间,1966年到来,“文革”全面爆发。当时中央有项规定,1965年毕业的大学生可以回校参加运动。毛远新得知这一消息后,心中涌起了一股难以抑制的冲动。他立刻返回哈军工,组织起了“红色造反团”,将斗争的矛头指向了院党委。由于他的特殊背景,该校师生纷纷响应,其势力迅速壮大,甚至校外的造反派组织也前来联系。一时间,哈军工成为了造反派活动的中心。

然而,这场风暴并未给毛远新带来荣耀和喜悦,反而让他逐渐陷入了沉思。他开始反思自己的行为,意识到自己所走的道路并不正确。他就像一只在黑暗中迷失方向的羔羊,越走越远,心中充满了迷茫和困惑。

风云后的平凡人生

风云后的平凡人生1968年,在辽阔的辽宁大地上,革命委员会如同一颗璀璨的新星,赫然升起。而毛远新,这位年仅27岁的青年,便被委以重任,担任了副主任一职,他的仕途仿佛坐上了火箭,一飞冲天。紧接着,他又在沈阳军区担纲要职,成为了辽宁政坛上举足轻重的“二把手”。这人生的戏码,比那热闹的二人转还要精彩,红脸白脸,轮番登场。

想当年,毛远新在政坛上可谓是春风得意马蹄疾。然而,“四人帮”的阴云却悄然笼罩了他。在辽宁那片热土上,他的一些激进行为,就像冬日里刺骨的寒风,让人心生寒意,制造了不少冤假错案,让辽宁的老百姓心里五味杂陈。但话说回来,毛远新在沈阳军区担任政委时,也并非一无是处。

记得1975年2月4日,辽宁营口、海城地区突然地动山摇,五级地震不期而至。毛远新闻讯后,急得如同热锅上的蚂蚁,火速赶往现场。那时,各种意见如辽河的浪花般层出不穷,而毛远新却力排众议,犹如辽沈战役中的勇士,果断下令疏散群众。不久,地震升级到7.3级,多亏了他当机立断,才避免了更大的人员伤亡。这件事,当地老百姓念念不忘,说他救了十万人的命。

辽宁营口地震

提起毛远新,人们的评价往往两极分化。有人赞誉他才华横溢,是政治新星,将来必成大器;也有人批评他行事激进,沉不住气,难堪大任。这世间的评价,就像东北的乱炖,各种味道混杂在一起。随着“文革”风暴的愈演愈烈,毛远新的政治生涯也走到了尽头。

1976年10月6日,华国锋在中南海怀仁堂上演了一场“秘密抓捕”,“四人帮”纷纷落网,毛远新也未能幸免,被带走审查。起初,他态度敷衍,与审查人员周旋,但随着时间的推移,他心中的天平逐渐平衡,开始主动交代问题,认识到了自己的错误。1980年12月,法院一锤定音,判处毛远新十七年有期徒刑,从他被审查之日起算。这一判决,不仅是对他个人的惩罚,更是对“四人帮”那帮阴谋家的沉重打击。

监狱里的日子,苦得如同黄连。毛远新失去了自由,远离了亲人和朋友,只能在监狱那狭小的空间里反省。在这段艰难的日子里,他还患上了强直性脊髓炎,大腿骨头坏死,落下了腿疾。这段经历,让他更加珍惜自由和家庭,深刻体会到了人生的真谛。

时间匆匆而过,转眼到了1989年。因身体原因,毛远新获准保外就医,回到了母亲朱旦华的身边。在江西南昌,他开始了新的生活。他悉心照料年迈的母亲,尽力弥补对女儿李莉的亏欠。你看他,耐心地陪伴女儿学习,教她读书画画,那父爱如同赣江的波光,温暖而深沉。

岁月流转,到了1993年10月,毛远新被安排到上海汽车工业质量检测研究所工作,还改了名叫“李实”。他低调务实,就像上海弄堂里的普通工人,埋头苦干,从不提及自己的过去。凭借着专业能力和敬业精神,他很快成为了研究所的顶梁柱,还多次被评为先进工作者。他对家庭更是无微不至,出狱后第一时间就回到母亲身边尽孝。

说起毛远新对女儿李莉的爱,那真是无可挑剔。李莉小时候耳朵不好,他倾注了所有的爱心和耐心,引导她学习,帮她融入社会。这父爱,就像黄浦江上的灯塔,照亮了李莉前行的道路。2001年,毛远新退休了,靠着每月数千元的养老金,过上了平淡而幸福的生活。

退休后的毛远新,也并没有闲着。他偶尔参加一些纪念毛主席和毛泽民的活动,用自己的经历激励后人。他常说:“要珍惜和平,热爱生活,努力奋斗。”这人生,就像长江水,有起有落,有笑有泪,但无论如何,都要勇往直前。

如今,当再提起毛远新时,或许会想起他在辽宁政坛的风云变幻;或许会想起他在地震中的果断决策;或许会想起他在监狱里的反思与悔过;或许会想起他对家人的深深愧疚与无尽的爱。这些故事,让人回味无穷。在我看来,毛远新的一生充满了传奇色彩。他既有风光无限的时刻,也有跌入谷底的经历。但他的故事告诉我们一个道理:无论身处何种境地,都要保持一颗平常心,珍惜眼前的一切。只有这样,才能在人生的道路上走得更远、更稳。同时,我们也应该从他的经历中汲取教训,避免重蹈覆辙,努力创造更加美好的未来。

结语

结语毛远新的一生,是风雨兼程的人生旅程,映射出新中国历史的波澜壮阔。从新疆边城到北京中南海,再到政坛风云与监狱反思,他的故事如同丝绸之路上的驼铃,回响着坚韧与重生。在当今“一带一路”倡议下,丝绸之路精神再焕新生,提醒我们珍惜和平,勇于担当。毛远新的经历,引发我们对个人命运与时代变迁的思考:如何在历史洪流中坚守信念,实现自我价值?你的看法呢?欢迎留言分享,共同探讨人生的意义与时代的责任。