虚拟舞台上的真实人生

他的抖音账号里,最后一条视频定格在除夕夜的拜年祝福。

评论区里突然涌入的3.2万条悼念留言,构成了数字时代最吊诡的景观——人们在虚拟空间集体追悼一个从未真实相遇的陌生人。

这种新型社交关系,正在重塑我们对生命价值的认知维度。

据《2023中国网络表演行业发展报告》显示,目前我国短视频内容创作者已达1.5亿,其中日均工作时长超过10小时的占比67%。

流量焦虑下的身体革命

从富士康时期的工间段子,到转型全职博主后的日更挑战,他的视频质量随着更新频率的加快逐渐粗糙。

这种创作异化现象,在短视频领域尤为显著。

上海交通大学新媒体研究中心2024年的调研显示,78%的中腰部博主存在睡眠障碍,43%承认曾为追赶热点连续工作超36小时。

医疗数据为这场无声革命提供了残酷佐证。

中国医师协会2023年发布的《新媒体从业者健康白皮书》指出,30-40岁年龄段博主的心脑血管疾病发病率是普通人群的2.3倍。

昼夜颠倒的生物钟、高压应激状态、不规律饮食构成致命组合。

数字遗产的伦理困境

这种新型悼念文化引出一个尖锐问题:当网红离世,那些记录着生命痕迹的数字内容该何去何从?

是作为电子遗产永久封存,还是继续在算法推动下参与流量游戏?

中国人民大学数字伦理研究所2024年的研究报告显示,92%的受访网友支持保留已故博主账号,但其中63%反对商业性内容更新。

但这样做是否符合逝者意愿?

这些追问,都将重新定义数字时代的生命伦理。

重构网红经济的价值坐标

这种转变背后,是年轻一代创作者用健康代价换来的认知升级。

清华大学社会学系2024年的田野调查揭示了一个有趣现象:坚持周更模式的知识类博主,其账号生命周期比日更娱乐博主长约2.7倍。

这提示着内容行业正在经历价值回归——当观众开始厌倦快餐式娱乐,深度创作反而显现出持久生命力。

这些无意识的传承,恰似数字时代的新型纪念碑——当流量泡沫消散后,真正留存的是那份感染他人的真诚与快乐。

结语

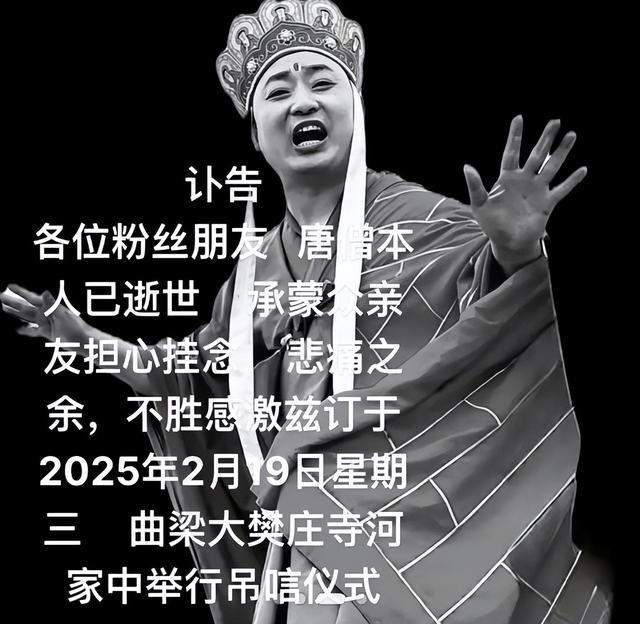

夜幕降临时,港区唐僧的账号头像依然在手机屏幕里微笑。

这个凝固的数字表情,成了连接两个世界的桥梁。

当我们刷过下一条搞笑视频时,或许该稍作停留,想想镜头后的那个人是否正在透支生命换取我们的短暂欢愉。

数字时代的网红经济不该是零和游戏,当算法开始计算内容价值时,请别忘记为生命权重加上更大的系数。

毕竟,真实世界的健康呼吸,才是持续创作的根本底气。