艺术世家的宿命与突围

2025年2月13日清晨,北京协和医院的ICU病房外,83岁的高明颤抖着在病危通知书上签字。

监护仪刺耳的警报声中,他看着儿子高亮的心电图逐渐归为直线,这个曾在《打狗棍》中将牛大斧子演绎得入木三分的演员,生命永远定格在50岁。

窗外飘落的雪花仿佛被按下了暂停键,正如高明此刻停滞的人生。

这个场景在演艺世家群体中并不罕见。

中国戏剧家协会2024年发布的《演艺从业者健康白皮书》显示,演员群体的平均寿命较普通职业短7.2年,长期熬夜、高压工作、情绪透支成为健康三大杀手。

高明家族的悲剧,恰是这份报告中最刺目的注脚。

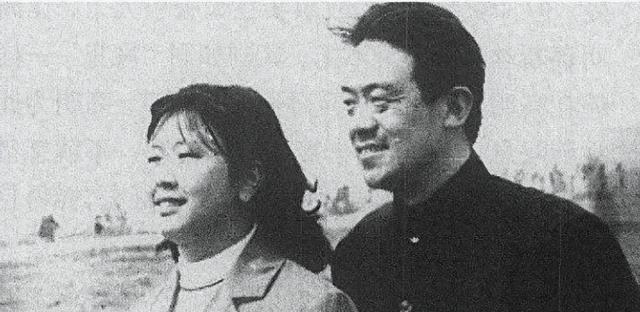

那时的他们不会想到,这份浪漫誓言背后,是两代人数十年难以言说的重负。

高明在《擎天柱》片场连续工作36小时的纪录,在儿子高亮2018年拍摄《娘道》时被刷新至58小时——这串冰冷数字背后,藏着艺术世家代际传递的生存密码。

代际传承中的矛盾与和解

高亮葬礼上播放的VCR里,有段鲜为人知的家庭录像:12岁的高亮躲在书房角落,对着镜子反复练习《雷雨》中周冲的独白,门外传来高明与导演讨论剧本的争执声。

这种代际压力在艺术世家尤为明显。

值得关注的是,段瑞芬在这个家庭中扮演着关键缓冲角色。

她在丈夫与儿子争执时端出的那碗阳春面,她悄悄帮高亮推掉商业代言的温柔坚持,她将高明获奖证书与高亮幼儿园画作并排装裱的巧思,构成了这个艺术世家最柔软的情感纽带。

公众凝视下的私人创伤

高亮去世后的第49天,高明被拍到独自坐在朝阳公园长椅上翻看相册。

这种舆论漩涡,将私人悲恸异化为公共谈资,折射出名人家庭在数字时代的生存困境。

这种高度自觉的生存策略,恰是艺术世家在泛娱乐化时代的无奈妥协。

但公众视野外的真实更令人心碎。

物业保安老李记得,高明会在凌晨三点独自在小区循环播放高亮参演的《长安十二时辰》,对着虚空中的儿子讨论角色塑造。

这些未被镜头记录的细节,拼凑出名人家庭创伤的真实维度。

生命教育的当代启示

这诗意化的表达,如今读来恰似命运的谶语。

这场悲剧引发的行业反思正在发酵。

两座奖杯中间,新添了段瑞芬手绘的全家福,画中三代人围着未完成的拼图欢笑。

这个充满隐喻的陈列,恰是艺术世家在时代洪流中寻找平衡的生动写照——既要追逐永恒的舞台之光,也要守护人间烟火的温度。

结语

当我们凝视高明家族的命运图谱时,看到的不仅是个人命运的沉浮,更是整个时代的投影。

在艺术与生命的博弈场上,那些被聚光灯放大的荣耀,往往也伴随着被阴影吞噬的风险。

或许真正的传承不在于技艺的复制,而在于在时代齿轮中守护人性的微光。

镜头扫过片场角落,段瑞芬正在整理高亮生前最爱的戏服。

阳光穿过窗棂,将三代人的故事投射成斑驳的光影,恰似永不落幕的人生剧场。