公元前221年,秦始皇挥剑横扫六国,彻底改变了中国历史的进程。然而,这场中原的历史巨变背后,世界的另一端是否也在悄然发生着转折?

在这同一时期,罗马的战车已经碾过地中海的沙滩,帕提亚的骑兵在中亚的旷野上驰骋,玛雅人的城邦在丛林深处悄然兴起,而远在东方的日本,仍然在部落的争斗与稻作的耕耘中探索未来。

秦始皇的铁血一统与这些文明的命运交错,他们之间有何联系?他们的未来,是否早已注定?答案即将揭晓。

一、帝国风云

一、帝国风云公元前221年,秦始皇嬴政挥剑扫平六国,结束了数百年的战乱和分裂,建立了中国历史上第一个中央集权的封建王朝——秦朝。

这是中国历史上一个极具戏剧性的时刻。在这场波澜壮阔的历史巨变之外,世界的其他地方也在发生着不为人知的动荡与转变。

与此同时,在遥远的西方,罗马共和国正悄然崛起,逐渐向地中海霸主迈进;在中亚的波斯大地上,一个叫做帕提亚的帝国正孕育着与希腊化世界抗衡的力量;而在南亚次大陆,孔雀王朝在阿育王的治理下,将佛教传播到整个印度次大陆,奠定了后世印度文化的基础。

这些巨大的历史力量在不同的时空里交织,互不相闻,却同样铸就了世界历史的脉络。

“世界的另一端正在发生着怎样的变化?”秦始皇望着辽阔的中国大地,心中不禁浮现这个问题。这位冷酷而充满野心的君王,也许并未预料到,他的时代与其他地方的交汇会对后世产生何等深远的影响。

在这场全球性剧变的风暴中心,中华大地上的秦朝成为焦点,然而,究竟在同一时刻,世界各国是怎样的面貌?在风起云涌的世界舞台上,每个帝国、每个文明都在书写着属于他们自己的篇章。

在秦始皇剑指六合的同一时期,南亚次大陆的阿育王(公元前268年—前232年在位)也正在悔悟他年轻时的血腥征战。

阿育王出身于孔雀王朝,这是印度次大陆当时最强大的帝国之一,他继承了他的祖父旃陀罗笈多一世的王位。

在早期的统治中,阿育王也像嬴政一样,试图通过征服统一更多的土地。然而,公元前260年的卡林加之战改变了一切。

在这场战役中,阿育王带领着庞大的军队征服了位于恒河东部的卡林加王国。这一战虽胜,却代价惨重——无数士兵和无辜百姓死于战火,尸横遍野,血流成河。

据记载,这次战争的惨烈景象深深刺痛了阿育王的心灵,促使他最终放弃武力,皈依佛教,转而追求和平与仁爱。

“战争不仅夺走了敌人的生命,也摧毁了我的心灵,”阿育王后来在铭文中写道。这一悔悟彻底改变了孔雀王朝的治理方针。

阿育王开始大力推动佛教文化的传播,不仅在国内推动宗教改革,修建寺庙、石窟,还派遣使者远赴斯里兰卡、中亚,甚至向秦朝传递和平的信息。

当秦始皇在中国建立中央集权并修筑万里长城以防御北方匈奴时,阿育王则通过和平的方式在印度次大陆建立了一种新的秩序。一个用剑,另一个用佛法,两位君主走上了完全不同的道路。

二、罗马的征战与共和国的崛起

二、罗马的征战与共和国的崛起在距离秦朝数千公里的西方,罗马共和国正处于它的扩张时期。公元前3世纪末,罗马正在与地中海西部的宿敌迦太基进行着一场决定性战争——第一次布匿战争(公元前264年—前241年)。

这场战争的核心是对西西里岛的争夺权。西西里岛位于意大利半岛与北非之间,是当时地中海贸易的重要节点。罗马通过艰苦的海战,最终击败了迦太基,取得了胜利,确立了自己在地中海的霸权。

罗马共和国在军事上取得成功的背后,是其独特的政治制度支撑。不同于秦朝的中央集权体制,罗马的政治结构更加复杂。

元老院是罗马共和国的权力核心,所有重要的国家决策都需要经过这个由贵族掌控的机构。尽管秦始皇以法家治国,注重个人集权,但罗马共和国则依赖于严格的法律体系和多个权力制衡的机构。

罗马的扩张并非一帆风顺。在秦始皇扫平六国的同时,罗马也在遭遇内部的动荡和外部的压力。公元前218年,著名的迦太基将领汉尼拔率领大军越过阿尔卑斯山,开始了第二次布匿战争。

这场战争给罗马带来了巨大的冲击,汉尼拔在意大利半岛上横扫千军,一度让罗马陷入危机。然而,罗马人顽强的抵抗精神最终帮助他们扭转了局势。在这场战争中,罗马共和国展现了卓越的军事组织和战略智慧。

罗马人有一句谚语:“战神永远不会离开战场。”无论是面对迦太基的汉尼拔,还是在未来的帝国扩张中,罗马的军事文化与战略思维在塑造世界历史方面发挥了重要作用。

与此同时,在中亚的波斯高原,一个新的力量正在悄然崛起,这便是帕提亚帝国(也称安息帝国)。

帕提亚帝国的建立者阿尔萨西一世(Arsaces I)于公元前247年脱离塞琉古帝国的统治,逐步建立起了一个强大的独立王国。在秦始皇统一六国的同一时期,帕提亚正处于崛起的初期,并逐渐扩展其影响力,成为东西方贸易的重要中转站。

帕提亚人依赖的是他们强大的骑兵部队。这种由轻骑兵与重骑兵相结合的军队结构,使得他们在面对希腊化的塞琉古帝国和后来崛起的罗马帝国时,能够屡屡取胜。这种以骑射闻名的战术,给敌人带来了极大的困扰。

“帕提亚式射击”成为当时闻名天下的战术,骑兵们能够在撤退时向追击的敌人反手射箭,往往打得敌人措手不及。

帕提亚帝国的最大成就之一并非军事,而是其在丝绸之路上的重要地位。作为东西方交流的枢纽,帕提亚连接了中国的汉朝与地中海沿岸的罗马帝国。

帕提亚不仅从丝绸、香料和宝石的贸易中获利,还促成了文化、技术和宗教的传播。正是通过帕提亚的商道,中国的丝绸才第一次出现在西方市场上,而来自罗马的金银器皿和葡萄酒也流入了东方。

这时的中国还未与帕提亚正式建立外交关系,但秦始皇的铁血统治和阿尔萨西一世的坚韧崛起,为未来两大帝国的碰撞奠定了基础。

帕提亚的力量,正在中亚的沙漠和草原上日益强大,而秦朝则在东方的土地上稳固其统治。两股力量的未来交汇,似乎只是时间问题。

三、玛雅文明的辉煌与危机

三、玛雅文明的辉煌与危机远在大洋彼岸的中美洲,另一场文明的进程也正在悄然展开。在今天的墨西哥和中美洲地区,玛雅文明正在崛起。

与秦始皇的集权统治不同,玛雅人的社会结构更加分散,以多个城邦国家为核心,每个城邦都有自己的统治者和祭司阶级。尽管没有形成一个统一的中央集权国家,但玛雅人依然创造了辉煌的成就。

玛雅文明最令人瞩目的成就之一,是其在天文学和数学领域的非凡进步。他们精确的历法系统至今让人叹为观止。

玛雅历法分为260天的宗教历和365天的太阳历,甚至还包含了用于计算更长时间周期的长纪历。这种高度发达的历法不仅用于农业和祭祀,还帮助玛雅人预测天象,掌握时间的流转。

尽管在文化和科学上取得了巨大成就,玛雅文明依然面临着巨大的挑战。由于城邦间长期的战争和竞争,社会内部的资源消耗日益严重。加上自然环境的恶化,玛雅城邦在这段时间逐渐走向衰落。

秦始皇在中国建立的中央集权制度避免了地方势力的分裂,而玛雅人却因缺乏统一的政治结构,在面对自然灾害和外部压力时显得脆弱不堪。

正是在这个时期,玛雅人虽然在宗教、建筑和天文学上取得了辉煌成就,但社会内部的矛盾和资源紧张也开始显现。玛雅文明的繁荣与衰落,宛如一场古老的丛林传奇,带着光辉也充满了不可避免的危机。

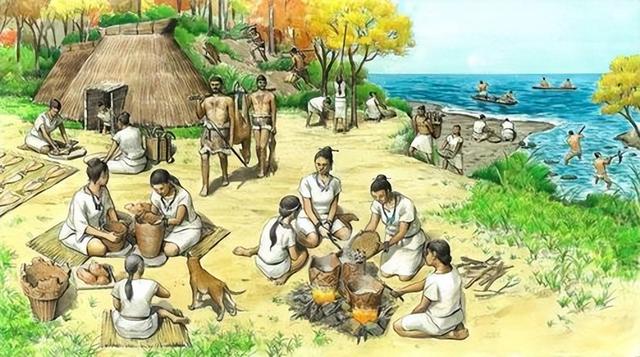

与秦始皇的大一统时代形成鲜明对比的是,日本此时正处于一种极其原始的社会形态——弥生时代。

在这段时期,日本的居民尚未完全进入国家的概念,社会结构松散,以农业和渔猎为生。与中原文明相比,这里的社会生活简单而朴素。

弥生时代的日本开始了从原始部落社会向农业社会的过渡。公元前300年左右,稻作技术从朝鲜半岛传入日本,使得日本的生产力得以提升,社会也开始出现阶级分化。“首领”的概念逐渐出现,部落之间的竞争也日益加剧。

虽然弥生时代的日本在技术和文化上都远远落后于秦朝,但正是这个时期的稻作文化为后来的日本大和政权打下了基础。

在未来的数个世纪中,日本将逐渐从这种原始社会中走出,形成一个独立的文明体。然而,在秦始皇统一六国的同时,日本的部落还处在萌芽阶段,与中国的繁荣相比,宛如夜空中的微光。

结尾当秦始皇以铁腕手段征服六国,建立了第一个中央集权的中国时,西方的罗马共和国正面临着与汉尼拔的生死搏斗;中亚的帕提亚帝国则在中西方之间搭建了一座文化与贸易的桥梁;印度的阿育王放下屠刀,传播佛法,开创了一个和平的时代;而在遥远的中美洲,玛雅文明的辉煌与衰落已经开始酝酿。

秦始皇的一生,以征服和统治为核心,奠定了中华文明的基础。而世界的其他文明,无论是征服者、哲人,还是崛起的骑士王国,都在这场历史大潮中书写了他们自己的命运。

当东西方的文化最终在几百年后通过丝绸之路汇合,这些曾经独立而又遥远的命运,也终将交融在一起,成为人类文明的共同遗产。