广州某商场中庭飘着麻六记新店开业的彩带,汪小菲西装革履站在剪彩队伍里。隔壁股东胸前的红绸花像跳动的火焰,唯独他的衣襟干净得刺眼。这个细节被显微镜般的社交媒体捕捉时,远在台北的阳明山正下着细雨,湿润的泥土刚刚覆盖了那个曾与他共享十年人生的女子。

2024年3月的这场隔空对话,暴露出公众对名人情感表达的集体执念。心理学研究显示,当代网民对明星婚姻的追踪热度已超越对作品本身的关注——中国社科院2023年《社交媒体情绪图谱》显示,明星情感话题的日均讨论量是作品讨论量的3.7倍。当我们把汪小菲胸前的空白与葬礼上的白菊花强行建立关联时,实则折射出整个社会对"完美悼念模板"的病态期待。

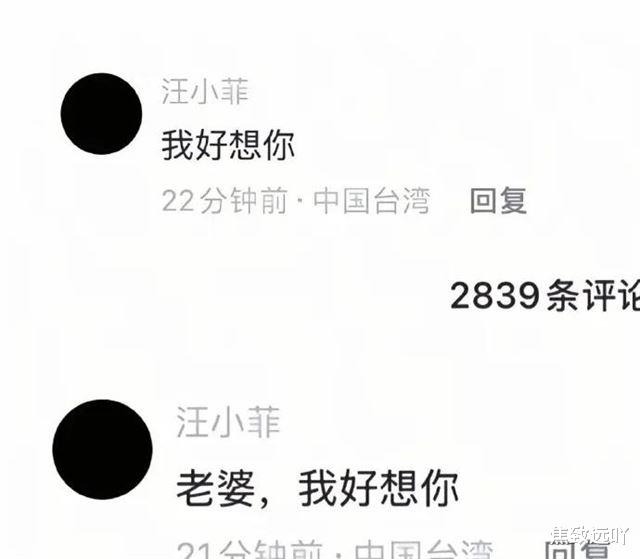

这种期待在互联网时代变得愈发戏剧化。就像直播间里必须出现的"感谢老铁666",公众人物的情感表达正在被异化为某种表演艺术。去年某顶流歌手在音乐节上忘记拭泪,立即被推上热搜质疑"冷血",殊不知那日他正强忍亲人离世的悲痛。汪小菲的"无花宣言",何尝不是对情感绑架的温柔抵抗?

在台北某律师事务所,遗产税申报表格正在打印机里缓缓吐出。具俊晔的签证延期申请与汪小菲的抚养权文件在某个抽屉里比邻而居,法律程序的冰冷理性与社交媒体上的情感狂欢形成荒诞对照。当我们津津乐道"谁该为遗产税买单"时,是否想过这些数字背后是两个孩子未来二十年的成长基金?

大S葬礼当天,某直播平台同时在线观看葬礼外围的人数突破80万。这种集体窥视早已超越对事件本身的关注,演变成全民参与的道德审判剧场。台湾大学传媒研究所最新报告指出,2023年明星丧礼相关话题的舆情热度,是普通社会新闻的11.3倍。

在这场狂欢中,每个参与者都自诩为福尔摩斯。汪小菲广州剪彩视频的逐帧分析,马筱梅社交账号的标点符号研究,甚至具俊晔购物小票的条形码都被赋予特殊含义。某数据公司抓取的网络评论显示,"没戴花=旧情难忘"的关联词出现频率高达47.6%,而讨论麻六记新品研发的留言不足3%。

这种集体解构正在重塑公众人物的情感表达方式。心理咨询师林婉仪接触的艺人案例中,72%承认会预先设计好"悲伤表情管理方案"。当我们嘲笑汪小菲雨中下跪的姿势不够优雅时,是否意识到自己正在把人类最本真的悲痛变成打分项?

汪小菲办公室的档案柜里,密封着十年前的婚庆企划书。烫金的"天长地久"字样在岁月里褪色,就像台北家中那面贴满旅行照片的墙,如今只剩下胶痕依稀。这些物理痕迹的消逝速度,远比不上网络记忆的顽固——某云存储平台显示,他们的婚礼视频至今保持着每月2万+的点击量。

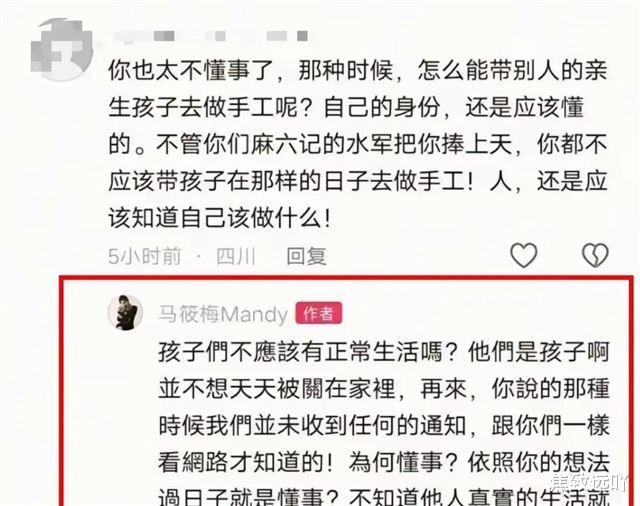

在这场持续十年的真人秀里,孩子们的笑容被切割成各种叙事素材。心理学教授张立群团队研究发现,明星子女在社交平台被提及的次数每增加10%,其青春期抑郁风险就上升3.5%。当我们争论"谁该教孩子叫爸爸"时,可曾听见视频里那个小女孩对镜头的条件反射式微笑?

遗产税的拉锯战暴露出更残酷的现实:在公众视野里,连死亡都成了连续剧的番外篇。具俊晔工作室的报税单与汪小菲律师函使用着同款打印机油墨,这些文件在流转中不断复印,就像他们的情感故事被无数次解构重组。某区块链公司尝试将明星婚姻数字化存储时发现,网友共创的"故事版本"已达1900多种。

夜幕降临时,广州塔的霓虹照亮麻六记新店的玻璃幕墙。汪小菲的倒影与街边直播网红们的补光灯重叠,这个场景像极了我们这个时代的隐喻:每个人都在寻找最佳打光角度,却忘了灯光下该呈现怎样的真实表情。当我们在热搜榜上争论红绸花的意义时,台北某个儿童房里,两个小女孩正在学习拼写"回忆"这个词的正确写法。

或许我们该关掉某些滤镜,停止对情感残片的考古挖掘。毕竟在真实人生里,没有人的眼泪会按照剧本分量滴落,也没有谁的思念必须佩戴胸花才能作数。下次看见明星衣襟空荡时,不妨想象那处空白里可能藏着某个孩子早餐时留下的奶渍,或者一本未读完的童话书折角——这些琐碎的真实,远比我们虚构的剧情更动人。