最近,苹果旗舰店里挤满了焦虑的顾客。一位店员形容:“这里像假日季一样热闹,但没人笑得出来。”这种诡异的现象并非偶然——过去5天,苹果股价暴跌17.5%,市值蒸发超5000亿美元(约3.64万亿人民币),而全美苹果门店却因消费者恐慌性抢购iPhone创下销售纪录。这场科技行业的“冰火两重天”,既是贸易战下的经济奇观,也是人性与商业策略的博弈现场。

“您确定价格不会涨吗?”几乎成了全美苹果店员周末听到最多的问题。美国对中国商品加征新关税的威胁,直接击中了苹果的“命门”。分析师预测,若关税落地,顶配iPhone价格可能从1599美元飙升至2300美元(约合人民币1.67万元),涨幅高达43%。消费者用脚投票:一位阿根廷游客原本计划年底购机,却在新闻曝光的第二天冲进门店,“现在不买,难道等涨价?”

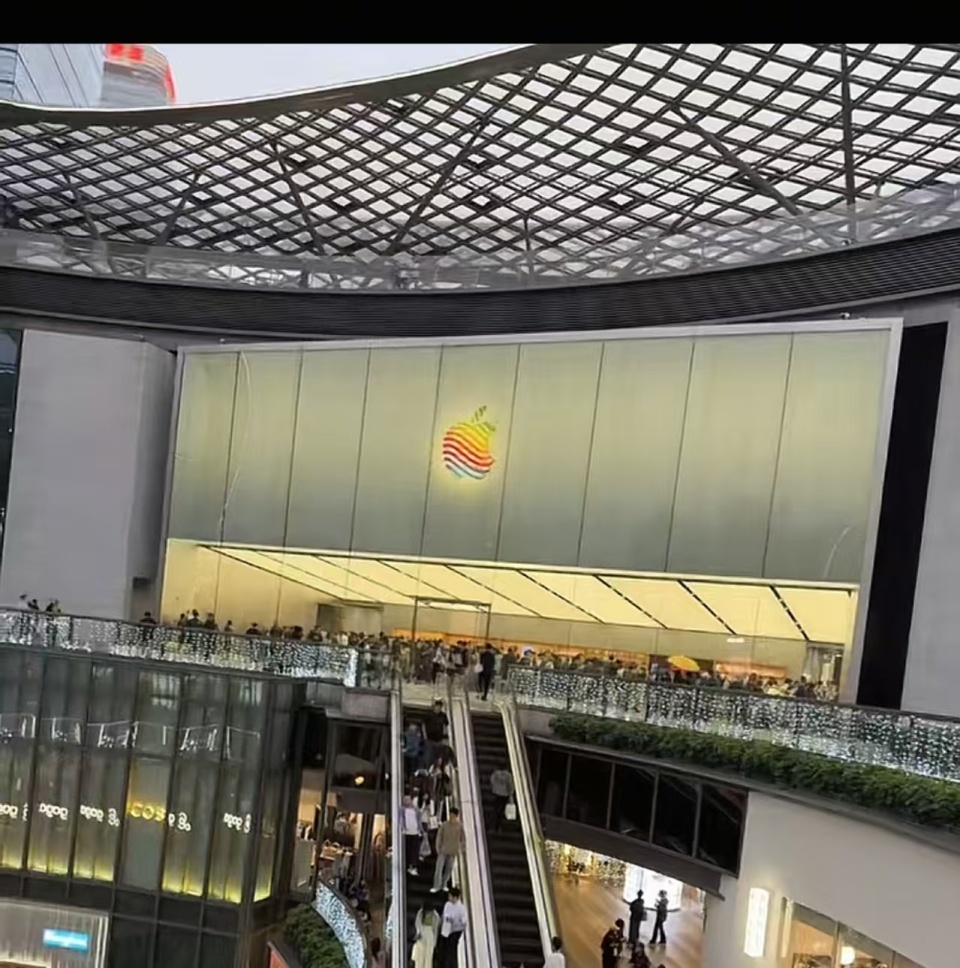

不仅是美国市场,广州、海南免税店等亦是如此。

这场抢购潮的荒诞在于,它发生在新品空窗期。没有iPhone 16的发布会,没有黑科技宣传,人们只为“避险”而来。彭博社数据显示,部分门店销量已超往年同期水平。但矛盾的是,资本市场对此并不买账——苹果股价连续三日暴跌,成为美股“七巨头”中跌幅最惨的成员。

面对关税重压,苹果的应对堪称商业教科书。一边紧急用5架货运专机从中印两国“空运囤货”,一边将Mac、AirPods生产线转移至越南、泰国等低关税国家。

但这份倔强背后是残酷的成本博弈。瑞银测算,若完全转嫁关税成本,顶配iPhone需涨价350美元。而苹果选择的“中间路线”是:压榨供应商利润、自行消化部分成本。这解释了为何富士康等中国代工厂的股价近期集体跳水。有分析师直言:“苹果在用供应链的‘血肉’维系自己的价格神话。”

抢购潮中一个尖锐问题浮出水面:消费者为何不转向华为、小米等国产手机?答案或许藏在这几个答案中。

一是生态绑架。一位果粉坦言:“我的Apple Watch、MacBook、AirPods全绑定在iOS系统里,换机成本太高。”

二是心理预期。尽管国产旗舰机性能已比肩iPhone,但苹果的“保值神话”深入人心——二手市场数据显示,iPhone使用一年后残值率仍超60%,远超安卓阵营。

更深层的原因在于品牌信任。有分析师认为:“我不知道国产手机能否应对关税波动,但苹果至少会拼命维持价格稳定。” 这种认知背后,是苹果多年塑造的“用户优先”形象与国产手机尚未完全突破的“性价比”标签之间的差距。

当前的抢购可能只是暴风雨前的宁静。分析师警告,门店热销的多为库存机,真正的关税冲击将在下季度显现。届时苹果面临三重挑战:

成本压力:转移生产线需要时间,印度工厂的良品率仍低于中国;

用户流失:若顶配iPhone真涨至2300美元,相当于美国人月均收入的70%,势必劝退中产消费者;

地缘风险:特朗普政府计划对越南、泰国等“替代产地”也加征关税,苹果的避险策略可能落空。

这场“暴跌与抢购”的奇观,暴露了全球科技产业链的脆弱性。如果你是消费者,会选择现在抢购iPhone,还是观望国产手机崛起?若苹果顶配机真涨到2300美元,你觉得它还能守住“高端王座”吗?评论区聊聊你的选择!