最近一部短剧《家里家外》火爆全网,热度飙升到4000万,成了短剧圈的新标杆。剧里蔡晓艳和陈清海的故事,不仅让观众笑中带泪,还让人直呼“这才是生活!”到底是什么魔力让这部剧脱颖而出?一起来聊聊。

方言台词+真实人设,接地气的代入感

这部剧最大的亮点之一,就是用了大量四川话对白。比如主角蔡晓艳那句“老娘们儿心里有谱儿”,直接把人拉回了80年代的乡村生活。方言的魅力就在于,它不仅能增加亲切感,还能让人物更鲜活。网友们纷纷评论,“听着这些话,就像在听隔壁邻居唠嗑一样。”

有网友留言说:“看这部剧的时候,我妈在旁边一直说,‘我们那时候就是这样!’”这句话戳中了很多人的心。剧中的家庭关系、邻里互动,甚至那些小吵小闹,都充满烟火气,真实得让人想哭又想笑。这种贴近生活的细节,才是抓住观众的关键。

女性力量崛起,蔡晓艳的逆袭之路

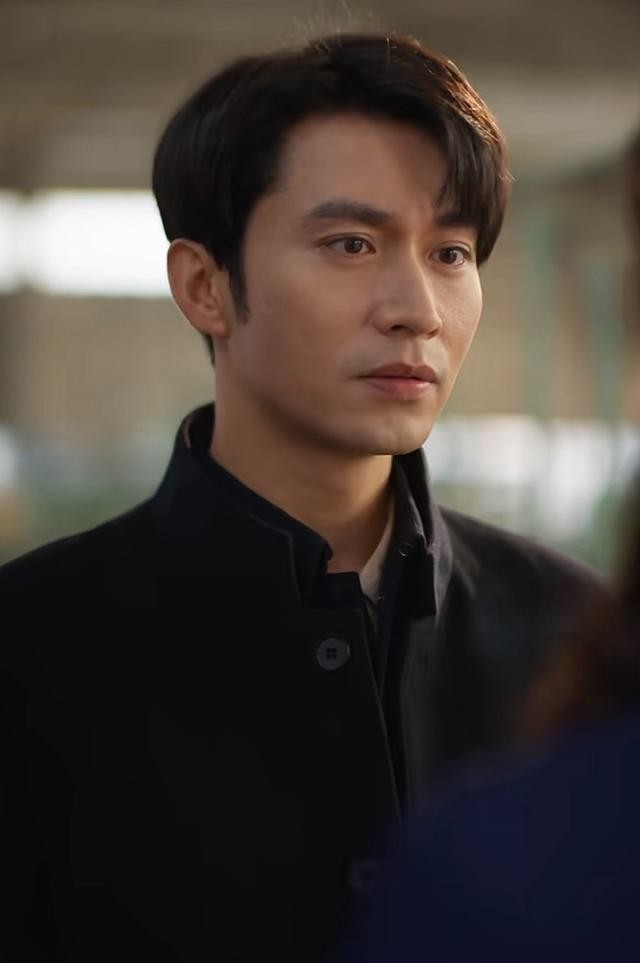

提到这部剧的灵魂人物,绝对绕不开蔡晓艳。孙艺燃把这个角色诠释得淋漓尽致:一个敢爱敢恨、独立坚强的女人。她面对丈夫赌博入狱、婆婆刁难、继女疏远等一连串打击,硬是用自己的方式撑起了一个家。这种“硬核媳妇”的形象,既符合现代女性的价值观,也能让年轻观众找到共鸣。

剧中有一幕特别让人印象深刻:蔡晓艳为了哄继女陈爽开心,大半夜偷偷起床给她煮了一碗鸡蛋面。看似简单的一碗面,却装满了母亲的深情。这样的细腻笔触,难怪观众会评价:“这剧太会拍了,眼泪根本止不住。”

家庭群像戏,笑点与泪点齐飞

除了主角光环,《家里家外》的配角也一点都不含糊。比如那个囤积500台收音机的邵一帆爸爸,简直是全剧的搞笑担当。他的荒诞行径不仅让人捧腹,还反映了那个年代的物质匮乏和人们的小聪明。

再比如恶婆婆和势利眼嫂子,虽然有点“反派”的设定,但她们的行为却完全符合现实逻辑。不是单纯的坏,而是因为自私或无知造成的矛盾。这种复杂的人性描写,让整部剧的层次感更加丰富。正如一位网友所说:“看这部剧就像在照镜子,每个人都能找到自己的影子。”

复古布景+怀旧氛围,沉浸式体验80年代

《家里家外》的成功,离不开制作团队对细节的苛求。从服装、道具到布景,几乎每一个画面都高度还原了80年代的风貌。黑白电视、老式挂钟、简陋的土砖房……每一处都透着浓浓的时代气息。

更绝的是灯光的运用。整部剧采用了偏黄的暖色调,营造出一种温暖而怀旧的感觉。即使剧情中有些悲剧色彩,你也能从这些光影中感受到希望的存在。这种用心程度,难怪会被观众称为“短剧天花板”。

文化共鸣,唤醒集体记忆

其实,《家里家外》不仅仅是一部家庭剧,它还承载了很多文化意义。通过蔡晓艳一家的奋斗史,观众可以看到80年代中国社会的巨大变迁。无论是工厂车间里的辛勤劳作,还是邻里之间的互帮互助,都让人心头一暖。

同时,这部剧也在提醒我们,无论时代如何变化,家庭始终是最重要的港湾。蔡晓艳和陈清海之间的相濡以沫,兄弟姐妹间的扶持与争吵,都在告诉我们:家的意义,从未改变。

超越短剧,重新定义优质内容

《家里家外》的成功,给整个短剧市场打了样。以前大家都觉得短剧是低成本、快餐式的娱乐产品,但这部长达79集的作品,完全颠覆了这种偏见。它用精炼的篇幅、紧凑的节奏、扎实的故事,证明了短剧同样可以做到高质量。

未来,短剧市场可能会涌现出更多像《家里家外》这样的精品。它们或许没有大明星、大制作,但只要用心讲好故事,就一定能够打动人心。

真诚创作,永远不过时

归根结底,《家里家外》的走红,并不是偶然。它凭借真实的情感、走心的表演、精致的制作和深厚的文化底蕴,成功征服了观众。正如一位网友总结的那样:“好的作品,不需要花里胡哨,只需要真诚。”

如果你还没看过这部剧,不妨找个时间静下心来追一追。也许你会被某个情节戳中泪点,也许你会因为某句台词会心一笑。无论如何,这部剧都会让你相信:好的故事,总能触动灵魂深处最柔软的地方。