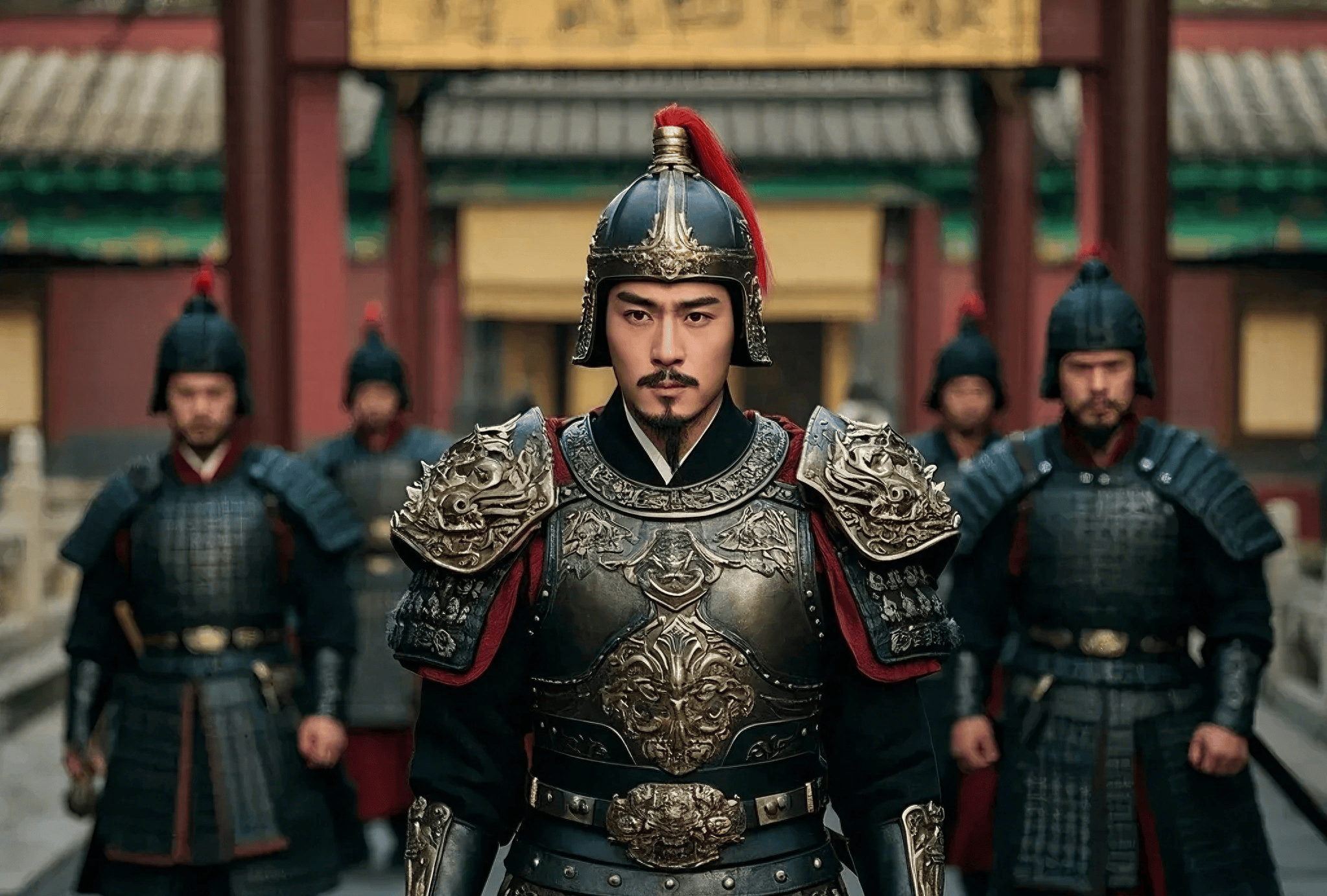

公元626年七月初二,太极宫北门响起的刀剑声,彻底撕裂了唐王朝的平静。当太子李建成与齐王李元吉的血染红玄武门时,身在临湖殿的李渊正经历着帝王生涯最残酷的考验。

史书记载的"泛舟海池"场景,实则是李渊皇权崩塌的隐喻。这位开国君主并非没有调兵镇压,但当禁军统领常何转身亮出秦王府腰牌,当尉迟恭血染铠甲闯入内宫,李渊才惊觉:整个长安的军事体系早已被次子渗透。

这场震惊古今的政变背后,是李渊作为父亲与君主的双重困境,更是初唐权力格局惊天逆转的缩影。

一、禁军倒戈:李渊调兵镇压的致命漏洞当玄武门喊杀声传入皇宫时,李渊立即启动应急机制。

据《资治通鉴》记载,皇帝紧急传令南衙禁军前往镇压,却不料这支本该拱卫皇权的精锐部队,在驰援途中遭遇北门禁军的顽强阻击。

这种反常现象暴露了李世民长达三年的布局——通过秦王府旧部常何、张公谨等人,逐步掌控了北门禁军指挥体系。

从考古发现的"常何墓碑"铭文可知,这位玄武门守将早在武德五年便秘密投效秦王。李渊至死不知,自己每日出入的宫门守卫,早已换上秦王府的"自己人"。

这种渗透甚至延伸到南衙禁军系统,据敦煌文书《常何墓志》残卷显示,李世民通过物资输送、联姻结亲等方式,在十二卫中培植了超过三十名中高级将领。

二、权力真空:李渊的调兵困局表面来看,李渊仍掌握着帝国最高军事指挥权。

但唐初实行的"府兵制"将兵权拆分为管理权、调动权、指挥权三部分。

当李世民通过"陕东道大行台"职务掌控河东粮仓,又借平定刘黑闼之机收编河北府兵时,实际已形成独立于朝廷的军事团。

李渊晚年沉迷后宫,将政务委任裴寂等近臣,导致中央对地方军队控制力急剧下降。

政变当日,李渊试图调动驻扎城外的"长林军",却发现这支太子嫡系早被李世民安插的细作策反。

据《旧唐书·李建成传》记载,负责传令的宦官竟将调兵符节直接送入秦王府。

这种系统性的权力崩塌,使得李渊的镇压命令如同泥牛入海。

当尉迟恭"全副武装"闯入内宫时,李渊面临着比军事失利更残酷的现实。

两个嫡子横尸玄武门,五子李智云早夭,六子李元景尚在襁褓,宗室中已无人能制衡李世民。

据敦煌藏经洞发现的《唐武德起居注》残卷披露,李渊当时对裴寂悲叹:"朕若执意废黜世民,恐李氏血脉今夜尽断"。

这种考量在次日朝会上得到验证。李世民不仅带来两千玄甲军控制宫城,更获得萧瑀、陈叔达等重臣支持。

当李渊试探性提出"立世民为太子",满朝文武山呼万岁时,这位开国君主终于明白:长安城的官僚体系早已完成站队。

玄武门之变并非单纯的兄弟阋墙,而是初唐军政体系重构的必然产物。

李渊的调兵失败,既暴露了皇权架构的致命缺陷,也印证了李世民深远的政治布局。当禁军倒戈、朝臣转向、宗室凋零三重打击接踵而至,李渊的妥协既是无奈之举,更是保全李唐国祚的理性选择。

这场政变留下的,不仅是帝王权术的教科书案例,更是权力更迭中人性与制度的深刻写照。

用户10xxx12

畜牲他,好手段

爱无能

他就是中立派,不会帮任何一方的,敢私自调兵,那就是谋反,性质就不一样了。

疯狂的石头

最是无情帝王家,太子压不住,换人

安佬二

是他自找,两个无能不是封王,就是太子,又要李二打江山,傻的也会反,更何况李二是精明能干