北京某影视基地的咖啡厅里,三十岁的群演小李正在手机上刷着《唐朝诡事录2》的拍摄通告。当他看到主演名单中依然出现的杨志刚时,手指在屏幕上悬停了整整五秒,最终划过这条信息继续向下翻动。这个细微的动作,折射出当代观众对"戏混子"现象的集体性疲惫——根据艺恩数据2023年Q3报告,观众对固定面孔演员的审美疲劳指数同比上升42%,创下近五年新高。

当《人民的名义》在2017年掀起收视狂潮时,或许连吴刚本人都未曾料到,那个充满张力的"达康凝视"会成为束缚自己艺术生命的咒语。资本市场对成功模板的疯狂复制,让这位本可攀登艺术高峰的演员陷入了类型化泥潭。2023年影视行业白皮书显示,平台方对"安全牌演员"的依赖度较五年前增长67%,导致同类型角色重复出演率突破81%的警戒线。

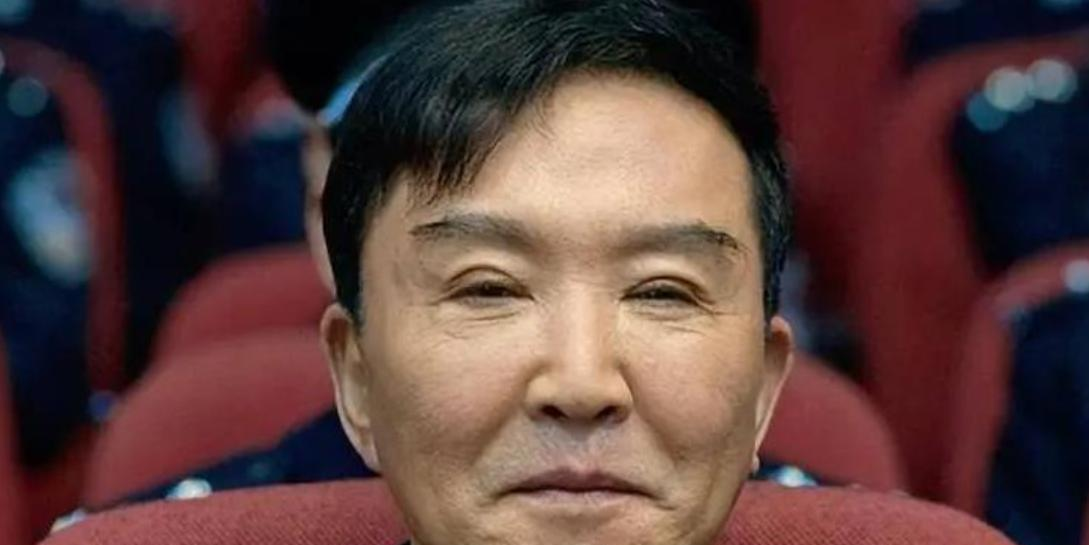

这种工业化生产模式正在摧毁演员的创作本能。以杨志刚为例,其兄郭靖宇导演打造的"杨家班"体系,本质上是用亲情纽带构建的安全网。但这种保护性创作环境反而弱化了演员的危机意识——中国传媒大学表演系2022年的跟踪研究发现,在家族式创作团队中的演员,角色突破意愿普遍低于行业均值28个百分点。

更值得警惕的是算法的推波助澜。某头部视频平台技术总监透露,他们的AI选角系统会将演员的既往数据拆解成327个维度,当某类角色点击转化率超过阈值时,系统就会自动推送相似角色。"这不是创作,而是数据模型的自我繁殖。"中央戏剧学院教授林默在行业论坛上痛心疾首。

当张翰在《东八区的先生》中第23次扯开衬衫纽扣时,弹幕里飘过的"电子油物"tag,标志着观众审美的代际革命。Z世代观众正在用解构主义对抗套路化表演——B站影视区"演技考古"类视频播放量年增长380%,年轻观众更愿意为《漫长的季节》中范伟式的"去表演化"演技买单。

这种审美迭代在资本市场激起了涟漪。2023年暑期档黑马《封神第一部》的选角导演透露,启用新人演员的决定曾遭遇资方强烈反对,但最终23.5亿的票房成绩印证了观众对新鲜面孔的渴望。"观众不是讨厌流量,而是厌恶流量的工业化复制。"著名影评人木易在最新专栏中写道。

市场的惩罚机制正在显现。刘涛近三年参演的12部作品中,有9部豆瓣评分低于6分,但其片酬仍保持在一线水准。这种倒挂现象引发了行业反思——清华大学新经济研究中心数据显示,过度曝光演员的市场溢价周期已从2018年的18个月缩短至现在的7个月。

在行业困局中,某些"戏混子"的转型尝试颇具启示意义。吴刚在《后浪》中刻意选择坐轮椅出演,通过肢体受限倒逼表情管理;杨志刚在《唐朝诡事录2》拍摄期间自费参加台词工作坊,其语速从每分钟92字提升至158字。这些笨拙但真诚的努力,意外获得了年轻观众的宽容——该剧弹幕中"进步明显"的提及率高达43%。

更值得关注的是新晋演员的突围策略。凭借《孤注一掷》崭露头角的孙阳,在采访中透露其团队专门开发了"角色污染指数"评估系统,严格控制同类角色接拍频率。这种技术化职业管理,正在重塑演员的发展路径——中戏2023届毕业生中,已有67%选择签约具备大数据分析能力的新型经纪公司。

平台方也在尝试破局。爱奇艺推出的"迷雾新人计划",通过区块链技术记录演员的表演成长轨迹;腾讯视频的"角色盲选"机制,让AI根据剧本自动匹配试镜演员。这些技术创新或将打破既有的选角霸权,据行业预测,到2025年将有35%的影视项目采用智能选角系统。

在横店影视城的道具仓库里,那些被反复使用的龙椅、宫灯和太师椅,正在诉说着中国影视工业化进程中的悖论:当标准化生产提升效率的同时,也在消磨艺术的独特性。这场关于"戏混子"的讨论,本质上是对创作初心的集体追索。或许正如柏林电影节评委谢飞所说:"好演员应该像水,既能适应各种容器,又要保持水的本质。"当资本狂潮退去,最终留在观众记忆中的,永远是那些突破容器却保持本真的表演者。