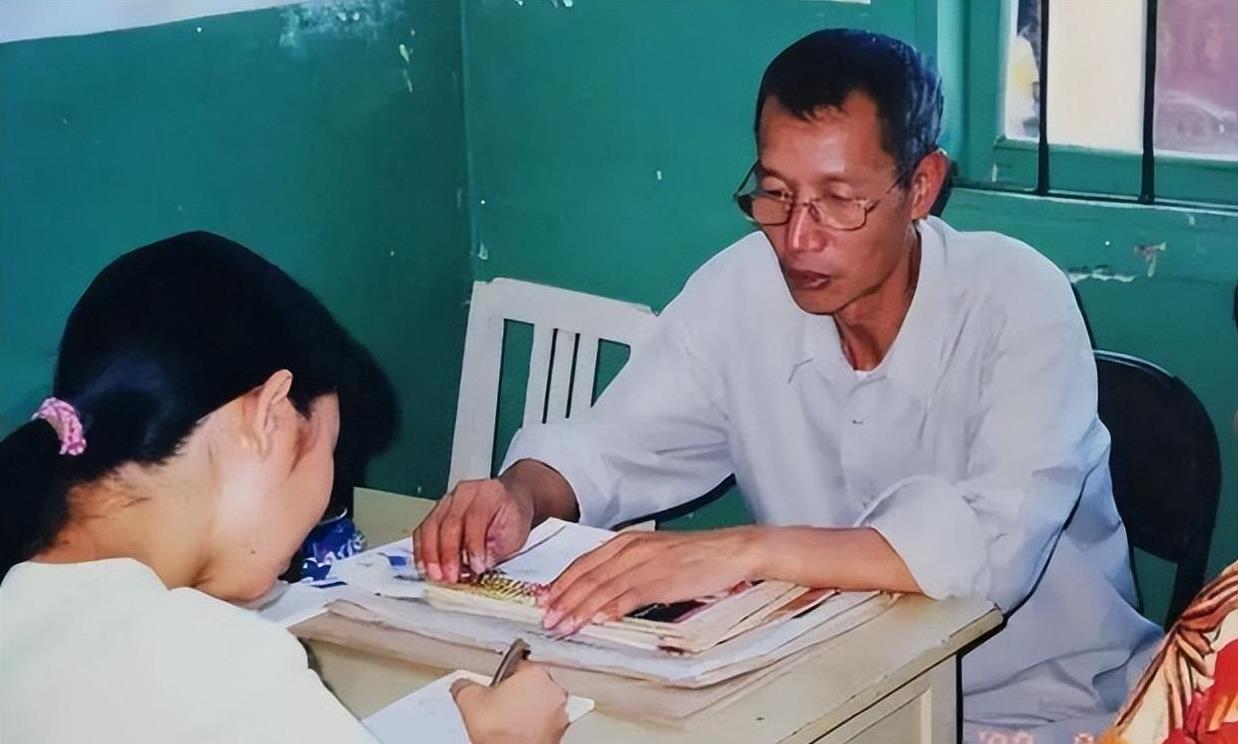

在一个偏僻的乡村诊所里,一位白发苍苍的老医生正在为患者把脉。这位66岁的老者,在同龄人都开始享受退休生活时,却选择继续坚守在义诊第一线。他就是被当地人亲切称为"再世华佗"的李伯藩。凭着精湛的医术和8味药方,他治愈了无数疑难杂症患者,更让人震惊的是,他坚持了整整18年分文不取的义诊。

这位"神医"背后究竟有着怎样的故事?在云南大理剑川县的一个小山村里,一个医者世家的故事正在延续。李伯藩出生在这个三代行医的家庭,从小就浸润在浓厚的中医氛围中。这份传承,不仅是一门手艺,更是一份沉甸甸的责任。在那个没有现代化医学院的年代,小李伯藩就像一只求知若渴的海绵。

每天天没亮,他就捧着泛黄的医书开始研读,有时读到忘记吃饭。油灯下,他的身影常常伴随着墙上的影子摇曳到深夜。那些厚重的医书上,布满了他密密麻麻的笔记和批注。不同于现在的速成教育,他每天都在反复琢磨每个字句背后的深意。"这味药要这样配,那味药要那样搭",他总是自言自语地思考。

父亲看到他如此用功,欣慰之余也不忘告诫:"医术重要,医德更重要。为了实践所学,他常常跟着父亲去村里给人看病。那时候,他总是像个小跟班,背着沉重的药箱,穿梭在乡间小路上。看到病人痊愈时脸上绽放的笑容,他的心里就像吃了蜜一样甜。渐渐地,他不仅掌握了扎实的医术,更领悟到了"悬壶济世"的真谛。

在那个物质匮乏的年代,他经常看到穷苦人家因病致贫的场景。这让他暗暗发誓,将来一定要成为一个让老百姓看得起病的好医生。随着经验的积累,他开始独立接诊病人。与一般大夫不同,他总是细心询问病人的生活习惯和心理状态。"病症是表,根源在里",这是他常挂在嘴边的话。

他不仅给病人开药方,还会耐心指导他们调理身体。村里人都说:"找李医生看病,不仅治好了病,还学到了养生之道。"这种全面的诊疗方式,让他的口碑越来越好。街坊邻居有个头疼脑热,第一个想到的就是去找他。就这样,年轻的李伯藩在当地渐渐有了名气。

父亲常说的那句"当医生无论如何,都要以治病救人为主",成了他行医路上的指路明灯。每当遇到棘手的病例,他都会废寝忘食地研究。有时一个症状,他能翻遍所有的医书去寻找答案。这种孜孜不倦的钻研精神,为他日后自创"八味药"奠定了坚实的基础。20世纪中后期,新中国百废待兴,医疗资源极度匮乏。

正当李伯藩在家乡站稳脚跟时,一纸调令打破了他平静的生活。组织决定派他到偏远的拉乌族乡支援工作。这个让很多医生望而却步的地方,成了他人生的重要转折点。拉乌族乡不仅交通不便,连最基本的医疗设备都难觅踪影。当地人看病全靠几个赤脚医生,重病只能等死。

初到乡里时,简陋的条件着实让他愣了一下。诊所是用木板搭建的,连个像样的病床都没有。药品更是少得可怜,只有些最基础的止痛药。但他知道,越是艰难的地方,越需要好医生。刚开始,当地老百姓对这个"外来的郎中"并不买账。

有人说:"城里来的医生,哪懂得我们山里人的病?"面对质疑,李伯藩没有气馁,而是用行动赢得信任。他不顾山高路远,经常背着药箱走村串户。遇到重病患者,他二话不说就往家里搬。有时候,一守就是一整夜。

慢慢地,村民们发现这个医生不一般。他不仅看病有一手,还特别负责任。穷人看不起病,他二话不说就免费治。家里实在没钱买药的,他还自掏腰包。就这样,他的名声在山里渐渐传开了。

这时,一场突如其来的传染病打破了山村的平静。短短几天,就有十几个村民染病。面对这种罕见的疫情,李伯藩急得睡不着觉。他把自己关在诊所里,翻遍了所有的医书。夜以继日地研究配方,反复试验药效。

终于,他研制出了那个神奇的"八味药"。半个月内,16个重症患者竟然全都康复了。这个消息像长了翅膀,很快传遍了整个山区。从此,李伯藩在当地可算是彻底打响了名号。远近的病人纷纷找上门来,诊所门口经常排起长队。

但他依然保持着那份初心,从不收取诊费。老百姓都说:"李大夫不仅医术好,心更好。"面对赞誉,他总是憨厚地笑笑:"这是我应该做的。"就这样,在这个偏远的山区,他扎下了根。一干就是好几年,成了当地人的主心骨。

多年后回忆起这段经历,他说那是最充实的日子。因为在哪里,他找到了行医的真正意义。那就是用医术造福百姓,用医德温暖人心。年近花甲,是很多人开始享受退休生活的黄金时期。但对李伯藩来说,这反而成了他投身义诊事业的新起点。

原本打算收拾行囊回家安享晚年。却被一波又一波前来求医的患者,彻底打乱了计划。看着病人们期盼的眼神,他实在不忍心拒绝。于是,他做了一个令人意外的决定:在家开展义诊。这一干,就是惊人的18年。

他把自家的堂屋改成诊室,摆上一张老旧的诊桌。每天天还没亮,门口就排起了长队。有的病人大老远地赶来,就为找他看一次病。最让人感动的是,他始终坚持分文不取。不少痊愈的病人感激不尽,硬要塞给他红包。

但都被这位倔老头坚决地推了回去。他常说的一句话让人印象深刻:"我最大的财富,就是用自己的本事帮助乡亲。"这话朴实无华,却道出了一个真正医者的本心。每当有人问他图什么,他就笑着说:"病人好了,我就开心。"日复一日,年复一年,他的白发越来越多。

但那双看病把脉的手,依然稳健有力。"老神医"的名声越传越远,找他看病的人络绎不绝。即便是疑难杂症,到他这里也总能得到妥善治疗。为了让更多人受益,他还收了几个徒弟。手把手地教他们看病诊断,一招一式都毫无保留。

徒弟们都说:"师父不仅教我们医术,更教我们做人。面对徒弟的崇敬,他总是说:"悬壶济世是我们的责任。"有人心疼他年纪大了还这么辛苦。他却说:"能为乡亲们解除病痛,累一点也值得。"就这样,"再世华佗"的美名在当地不胫而走。

他用实际行动诠释着什么是真正的医者仁心。在这个物欲横流的时代,李伯藩的故事无疑是一股清流。18年如一日的坚守,8味药的神奇疗效,无私的大爱义诊。这些都在诠释着一个真理:医者仁心永远是行医的根本。在当代医疗行业浮躁的风气中,他就像一面镜子。

照出了什么是医者的本分,什么是医德的真谛。他用朴实无华的行动告诉我们:医生不仅要有精湛的医术,更要有一颗仁爱之心。这种精神,值得每一位医务工作者学习和传承。#深度好文计划#