江西铅山的鹅湖寺,八百年间几度兴废。当年朱晦庵与陆象山在此论道,把盏饮茶的竹亭早已化作尘埃,可他们衣袖间抖落的思辨星火,至今还在华夏大地上明明灭灭。这场被后世称作"鹅湖之会"的机锋碰撞,倒像是给整个宋明理学安了副太极图式的骨架——表面看是"尊德性"与"道问学"的路数之争,内里却藏着天人交战的永恒命题。

陆九渊那年三十七岁,正值血气方刚,开口便道:"尧舜之前何书可读?"这话问得刁钻,犹如禅宗公案里的当头棒喝。朱熹长他九岁,抚着须髯沉吟:"格物致知乃圣门真传。"两人在春寒料峭中辩了十日十夜,连寺中老僧都听得心惊——这不单是两位大儒较劲,更是天地间两股气脉在纠缠。

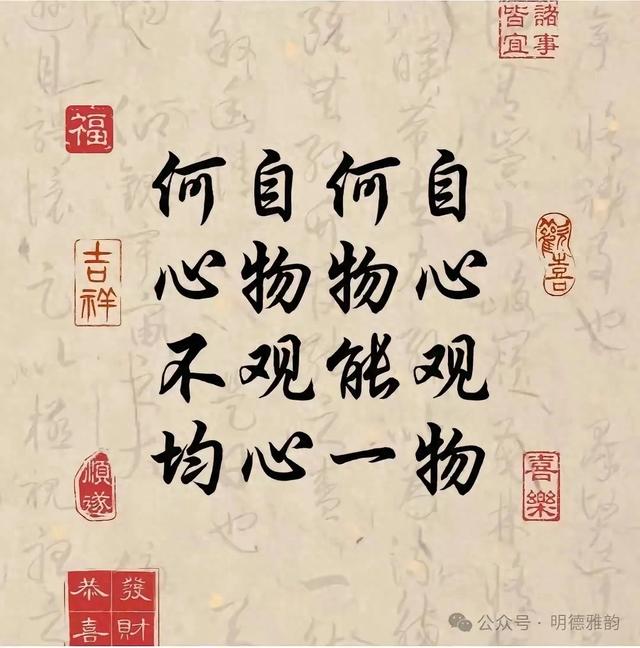

易简二字莫错会

今人说起"易简工夫",往往误作偷懒取巧的幌子。前日有后生问:"如今讲究效率,陆象山的法子岂不最合时宜?"吾当下便拿戒尺敲他掌心:"错把冯京当马凉!"且看《周易·系辞》说得明白:"乾以易知,坤以简能。"这乾坤之道,恰似杭州六和塔的飞檐——看似轻灵简妙,底下却藏着二十八宿的斗拱机关。

陆象山说"易简工夫终久大",这个"易"是平易近人,不是偷工减料;这个"简"是直指本心,绝非敷衍了事。好比钱塘江潮,表面看白浪滔天气势汹汹,实则每朵浪花都顺着月令节气,应着天地呼吸的节拍。当年他在白鹿洞书院讲"义利之辨",满座学子痛哭流涕,这般气象,岂是空谈简易能得来的?

天理人欲本同源

朱子说"存天理灭人欲",这话被后世解得支离破碎。有腐儒当成灭人欲如剿匪,硬生生把活人修成泥塑木雕。实则《朱子语类》里说得分明:"饮食男女,固天理之自然。"就像西湖水映着雷峰塔,塔影入水,水含塔光,哪分得清谁是本体谁是倒影?

王阳明在龙场悟道时,见苗人祭祀载歌载舞,忽然彻悟:"喜怒哀乐未发谓之中。"这天理不在别处,就在百姓日用之间。好比灵隐寺的飞来峰,看似突兀嶙峋,细看石纹走向,竟与周围山势浑然一体。灭人欲不是要断七情六欲,而是像大禹治水,重在疏导归流。

心上磨镜见光明

禅宗有则公案:神秀说"时时勤拂拭",惠能道"本来无一物"。这两句偈语,倒像为朱陆之争提前作了注脚。陆象山所谓"六经注我",是要人做那磨镜的功夫——不是把铜镜磨薄,而是磨去镜面锈蚀,现出本有的光明。这过程看似简单,实则凶险得很,稍有不慎就会堕入狂禅。

朱熹教人"格物穷理",好比教人临摹《兰亭序》。初学时需横平竖直讲究法度,待写到三千遍,忽然笔走龙蛇自成气象。当年徐渭在青藤书屋练字,废纸堆得比人高,某日忽觉手中笔不是笔,竟是手腕延伸出的骨节,这方是得了易简的真谛。

儒门心法暗通禅

且看程颢"窗前草不除",周敦颐"绿满窗前草不除",这般作派,与禅宗"青青翠竹尽是法身"何异?陆象山在象山精舍讲学,常令弟子静坐观心,这分明是达摩壁观的法子。朱熹晚年编《近思录》,其中"太极动而生阳"之说,又暗合华严宗的法界缘起。

但儒门究竟不同空门。佛家讲"本来无一物",儒家却说"满街都是圣人"。这差异好比灵隐寺前的冷泉亭,佛家观亭是空,儒家见亭中石桌石凳皆可成圣贤道场。所以陆象山临终前说:"道在宇宙间,何尝有病?"这话说得透彻,天理流行处,连病痛都是道的显化。

鹅湖烟雨今犹在。

鹅湖书院旧址,石阶缝里野菊开得正艳。想八百年前那场辩论,朱陆二人谁也说服不了谁,倒像太极图中的阴阳鱼,看似相争实则相生。后来王阳明在龙场驿彻悟心即理,黄宗羲著《明儒学案》调和两家,这理学血脉终究绵延不绝。

且记取"易简"二字真义:不是图省事走捷径,而是要像西湖船娘摇橹,顺水势而为;像龙井茶农采青,应时节而动。待到某个月夜,忽觉胸中块垒尽消,那时方知,天理人欲本是一物,尊德性道问学原非两途。恰如保俶塔影入西湖,你说水中有塔?还是塔中有水?