在90年代,人们最大的娱乐就是看看电视,

也就在那时候,电视上的节目开始兴起。

有很多的栏目,老一辈儿人现在谈起来还是津津有味。

在那个年代,地方的栏目也有很多出名的,

比如广东台的《粤韵风华》。

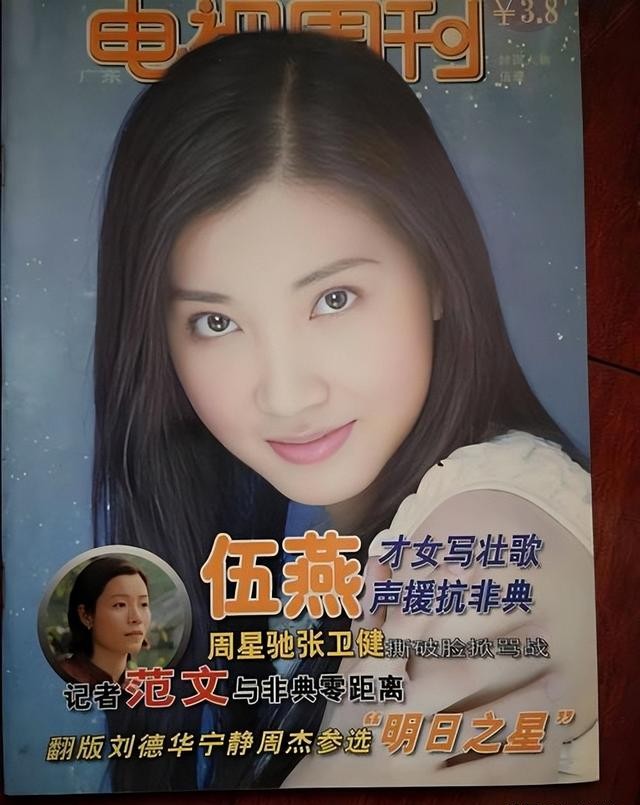

主持人伍燕就是在当时红起来的。

后来她嫁了个富商,家庭事业双丰收。

01

90年代的广州,《粤韵风华》的片头曲响起来。

伍燕站在舞台中央,笑容温婉,嗓音清亮,

聊着街坊邻里的新鲜事,

逗得屏幕前的观众乐不可支。

那会儿,她和任永全往台上一站,

像是天生一对,节目收视率稳稳地排第一,

街头巷尾的阿婆都认得她这张脸。

没人会想到,十几年后,这块荧屏会变得冷清,

连伍燕的名字都带着点旧时光的味道。

那晚的舞台上,伍燕穿着简洁的旗袍,

手里拿着话筒,灯光打在她脸上,

映出一种让人安心的光泽。

她聊着广州新开的商场,聊着街坊们的趣事,

偶尔cue一下任永全,两人你来我往,笑声不断。

观众透过屏幕,觉得她就像邻家姐姐,

亲切又不失优雅。节目结束,片尾曲响起,

巷子里的小孩还在哼着主题曲,

那一刻,广东台是每个广东人生活的一部分,

伍燕则是这热闹里最闪亮的一颗星。

可谁能想到,伍燕的起点并不是聚光灯下的舞台,

而是湛江一条安静的小街。

02

1975年,她出生在一个条件不错的家庭,

爸爸是刑侦警察,平时忙得见不着人影,

妈妈在艺术学校教书,身上总带着股书卷气。

伍燕小时候常跟着妈妈去学校,

教室里钢琴叮叮咚咚,舞蹈房里裙摆飞扬,

她就在这样的环境里长大,

学会了唱歌、跳舞,还弹得一手好钢琴。

课余时间,她喜欢站在小黑板前,

假装自己是主持人,对着空气讲故事,

逗得弟弟妹妹咯咯笑。

16岁那年,湛江办了个“港城小姐”比赛,

伍燕被同学推着去报名。

她站在台上,穿着借来的礼服,

笑得有点腼腆,却意外地从四千多人里脱颖而出,

捧回了冠军奖杯。

那一刻,她第一次感受到舞台的魅力,

也悄悄埋下了未来的种子。

几年后,她考进广州的星海音乐学院,

学音乐、学表演,日子忙碌又充实。

21岁那年,妈妈在报纸上看到广东台“荧屏司仪大赛”的消息,

鼓励她去试试。

伍燕没多想,抱着试一试的心态站上了赛场,

凭着扎实的才艺和自然的台风,

拿了个第三名,还顺带捞了个“最佳才艺奖”。

这张入场券,直接把她送进了广东台的大门。

从湛江到广州,从课堂到荧屏,

伍燕的路走得顺风顺水。

90年代末的广东台,正赶上好时候,

家家户户都守着电视,节目收视率高得吓人。

伍燕刚进台里,就被安排到《粤韵风华》试水。

她和任永全搭档,像是老天爷赏饭吃,

两人往台上一站,节目就有了魂。

她聊起街坊邻里的八卦,语气像在跟朋友唠嗑,

任永全接茬儿,逗得观众笑声不断。

节目播出没多久,收视率就冲到第一,

街头巷尾的阿姨都开始叫她“伍燕姐”。

那几年,伍燕忙得像个陀螺,

主持《观众大广场》《大世界》,

还被体育部拉去播世界杯、奥运会。

她站在直播间,面对镜头侃侃而谈,

连专业术语都说得头头是道,观众看得直竖大拇指。

广东台的日子红火得不行,

可热闹背后,问题也悄悄冒头。

观众开始抱怨,遥控器一按就换台。

那时候,伍燕还在台上笑着,

没人知道,这块荧屏的光芒已经开始暗淡。

03

日子一晃,到了2000年代初,

广东台的热闹还在继续,

街坊们却有了新的消遣。

昌盛街的灯光亮起来,

《外来媳妇本地郎》成了家家户户的必看剧。

康家四兄弟的吵吵闹闹,街坊邻里的鸡毛蒜皮,

每集都能让人笑出声,又有点心酸。

剧里的场景,像是从广州老街搬出来的,

石板路、骑楼房,

连街角的凉茶铺都带着股熟悉的味道。

观众看着康祈耀忙生意、康祈祖闹笑话,

觉得这家子就是自家的缩影。

伍燕跟这部剧的缘分,早就埋下了。

她年轻时客串过几个小角色,戏份不多,

但每次站在片场,她都觉得特别亲切。

到了2010年代,剧组找到她,

希望她演个新角色——朱丽娅。

伍燕没犹豫就答应了。

朱丽娅是个事业女强人,康祈耀的上司,

业务上雷厉风行,生活里却有点迷糊。

她穿着高跟鞋走进昌盛街,往办公室一坐,

气场两米八,可一到家就忘了关煤气,

闹出不少笑话。

伍燕把这个角色演得活灵活现,

街坊们看着她,觉得这女人真有意思。

《外来媳妇本地郎》拍了二十多年,

集数破了四千,早就成了广东人的老朋友。

可时间久了,问题也来了。

老演员一个个离开,新面孔还没站稳,

剧情也少了当年的抓心劲儿。

街坊们的故事,慢慢变成了流水账,

年轻人打开电视,看两眼就刷手机去了。

伍燕的加入,像是给剧集添了把柴,

朱丽娅的笑话让昌盛街热闹了一阵,

可光靠一个角色,救不回整部剧的颓势。

04

荧屏外的广东台,日子也不好过。

2000年代中期,观众的选择多了,

网络视频、手机游戏,电视机渐渐成了摆设。

广东台的节目单还是老样子,

伍燕那会儿已经不常出现在综艺舞台,

她做了个大胆的决定,

跳槽到岭南戏曲频道,专门推广粤剧。

这一步,很多人看不懂,

觉得她放着好好的“一姐”不当,跑去折腾冷门的戏曲。

岭南戏曲频道的办公室不大,

墙上挂着老艺人的黑白照,

空气里总有股檀香味。

伍燕一头扎进去,跑遍广东的戏曲团,

找老艺人聊故事,策划节目推新戏。

她站在后台,看着台上咿咿呀呀的唱腔,

觉得心里踏实。

粤剧是她小时候的记忆,妈妈带她去看戏,

戏台上的花旦一甩水袖,她就挪不开眼。

如今,她把这份热爱变成了工作,

录节目、写脚本,甚至自己上台唱两嗓子。

观众不多,但每次播出,

总有老街坊打电话来说,听到这些曲子,想起了从前的日子。

伍燕的坚持,像是一场安静的坚守。

广东台的综艺舞台渐渐冷清,

戏曲频道却多了点人气。

她忙着节目,忙着跑团,日子过得满当当。

可生活里,她还有另一个角色——妈妈。

05

2000年代初,她低调结了婚,

老公是中山的一个生意人,

平时忙得不见人影。

两人有个儿子,伍燕每次提起他,

眼睛都笑得眯起来。

她曾为了孩子,放下工作好几年。

那段时间,她从荧屏上消失,观众问起,

才知道她在家陪儿子写作业、看动画。

家里的大事小事,伍燕一肩挑。

儿子上学,她早起做早餐,

中午接送,晚上陪着练琴。

周末,她带儿子去公园放风筝,

风吹过草地,孩子的笑声让她觉得一切都值了。

丈夫忙生意,家里的事基本靠她操持,但她从没抱怨。

几年后,儿子大了,伍燕又回到荧屏,

以朱丽娅的身份,重新站在昌盛街的灯光下。

日子一天天过去,广东台的信号还在播,

屏幕却少了当年的热闹。

街头巷尾的电视声,变成了手机里的短视频。

《外来媳妇本地郎》的片场还在拍,

康家的故事还在讲,可观众的眼神,已经飘向别处。

伍燕站在戏曲频道的后台,

听着台上的唱腔,心里有点复杂。

她知道,粤剧和老剧一样,

都是广东人的根,可根再深,也得有新芽冒出来。

06

如今伍燕50岁了,还在进行着她的事业。

她在专注事业的同时,也不忘对家庭的照顾。

她的生活过得幸福,也羡煞旁人。