[原文]

不上贤①,使民不争;不贵难得之货②,使民不为盗③;不见可欲④,使民不乱。

是以圣人之治也,虚其心⑤,实其腹,弱其志⑥,强其骨,恒使民无知、无欲也。

使夫知不敢⑦、弗为而已⑧,则无不治矣⑨。

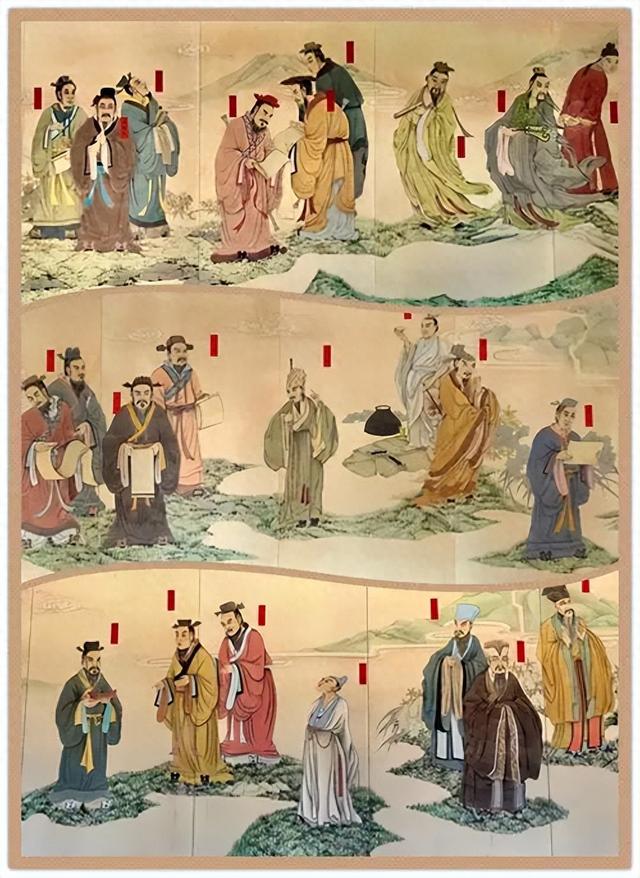

孔门七十二贤

[译文]

不推崇有才德的人,避免民众之间的竞争;不珍视稀有的物品,避免民众产生盗窃之心;不展示那些能激发欲望的东西,以免民众心神不宁。

因此,圣人治理国家的原则是:使民众的心灵变得空旷,让他们的生活得到充实,减少他们的野心,增强他们的体质,永远使民众保持一种不追求智巧和欲望的状态。

使那些有知识的人也不敢轻举妄动,不进行无谓的争斗,这样国家就能达到无所不治的境地。

孔门七十二贤

[注释]

①上贤:上,同“尚”,即崇尚,尊崇。贤:有德行、有才能的人。

②贵:重视,珍贵。货:财物。

③盗:窃取财物。

④见(xian):通“现”,出现,显露。这里是显示、炫耀的意思。

⑤虚其心:虚,空虚。心:古人以为心主思维,这里指思想,头脑。虚其心,使他们心里空虚,无思无欲。

⑥弱其志:使他们减弱志气。意思是削弱他们竞争的意图。

⑦敢:进取。

⑧弗为:同“无为”。

⑨治:治理,意思是治理得天下太平。

[评析]

老子在本章中提出了他的社会政治理想,即“无为而治”的理念。他认为,统治者不应过分推崇贤能之人,以免引起民众的争夺和不满;不应过分珍视稀有之物,以免诱发盗窃和贪婪;不应诱发和显露欲望,以免造成社会的混乱和动荡。老子主张“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨”,即让人民心灵纯净、生活充实、减少私欲、增强体魄,从而达到“无知无欲”的自然状态。这样,即使有智谋的人也不敢轻举妄动,社会便能自然而然地达到和谐稳定的状态。老子的这一思想,强调了顺应自然规律、减少人为干预的重要性,对后世的政治理论和实践产生了深远的影响。

关于“知”,在这里指的是智巧、狡诈或是过多的人为欲望。老子强调的是一种“无为”的治理方式,即通过简化人们的欲望和智巧来达到社会的和谐。在老子看来,过多的智巧和欲望是社会动乱和个人不幸福的根源。因此,他提倡“无知”的境界,这并不是指让人们变得愚蠢或者无知,而是指让人们保持一种朴素、自然、不造作的心态,不被外界的欲望和复杂的人际关系所困扰。这种“无知”是一种智慧的无知,是一种超越了常人狡猾和心机的纯净状态,是一种回归自然、遵循自然规律的生活态度。老子认为,当人们不再追求那些超出基本需求的欲望,不再使用智巧去争夺、欺诈时,社会就会变得更加和谐,人们的内心也会更加宁静和满足。总的来说,“恒使民无知、无欲也”反映了老子对于简朴生活和内心宁静的推崇,以及他对于社会和谐与个人修养的理想追求。