命运交错的追光者

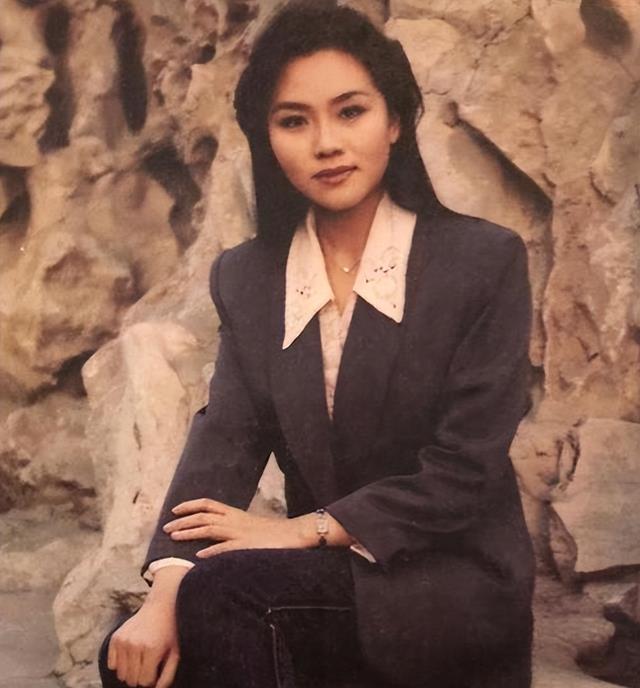

1971年北京胡同里飘出的童声,开启了方静传奇而悲怆的人生序曲。

这个在四合院长大的女孩,自幼便展现出惊人的艺术天赋。

当同龄人还在玩跳皮筋时,她已能完整演唱《我的祖国》,清亮的嗓音让中国女高音泰斗郭兰英都为之惊叹。

但鲜为人知的是,在拜师学艺的三年里,方静每周都要背着比自己还高的手风琴,独自转乘三趟公交车去上课。

在音乐与播音的岔路口,17岁的少女做出了令人费解的选择。

那个夏天,她以超出录取线52分的成绩,成为播音系最年轻的学子。

在《东方时空》直播间的第五年,方静创造了连续237天无NG的纪录。

风暴眼中的媒体人

2003年的春天,首都国际机场的检疫通道前,刚结束哈佛访问的方静撕碎了居家隔离通知。

非典肆虐的京城,她戴着双层口罩深入小汤山医院,防护服里的录音笔记录下医患间最真实的对话。

命运的转折往往始于某个寻常午后。

在国安局问询室的单向玻璃后,调查人员发现这个被全网唾骂的女主持,仍在笔记本上记录着新闻选题。

三个月的审查最终还其清白,但舆论的伤疤永远留在了《国际观察》的演播厅。

有编导回忆,复出后的方静会在直播间隙突然望向监控探头,这个习惯持续到她最后一次登台。

异乡病房里的未竟诗

2014年台北荣民总医院的VIP病房,消毒水气味中混着《新闻联播》的片头曲。

化疗让方静的体重骤降至38公斤,但IPAD里仍存着200G的新闻素材。

主治医师林教授透露,她最关心的不是治疗方案,而是托人弄来的两岸媒体融合研究资料。

生命的最后三个月,方静在病床上完成了《媒体人的自我修养》书稿大纲。

2015年11月18日凌晨,心电监护仪的蜂鸣声惊醒了台北的夜色。

方静弥留之际,床头的收音机正播放着老版《新闻和报纸摘要》,那是她特意托人从北京带来的磁带。

结语:永不消逝的电波

方静去世后的第九个清明,北京广播学院旧址竖起她的铜像。

扫描可见她所有新闻作品的数字档案,以及未完成的《媒体伦理守则》提案。

最新舆情研究显示,当年参与网暴的网民中,68%后来成为虚假新闻受害者。

当我们站在AI主播与元宇宙新闻的交汇点,回望方静坚守的话筒,更能体会那份朴素的新闻信仰。

她的故事不仅是媒体人的镜鉴,更在叩问每个信息时代的参与者:当流量成为新的指挥棒,我们是否还记得真相应有的重量?