家养马文旅融合,川西牧民转型,大学生策划案,游客安全须知

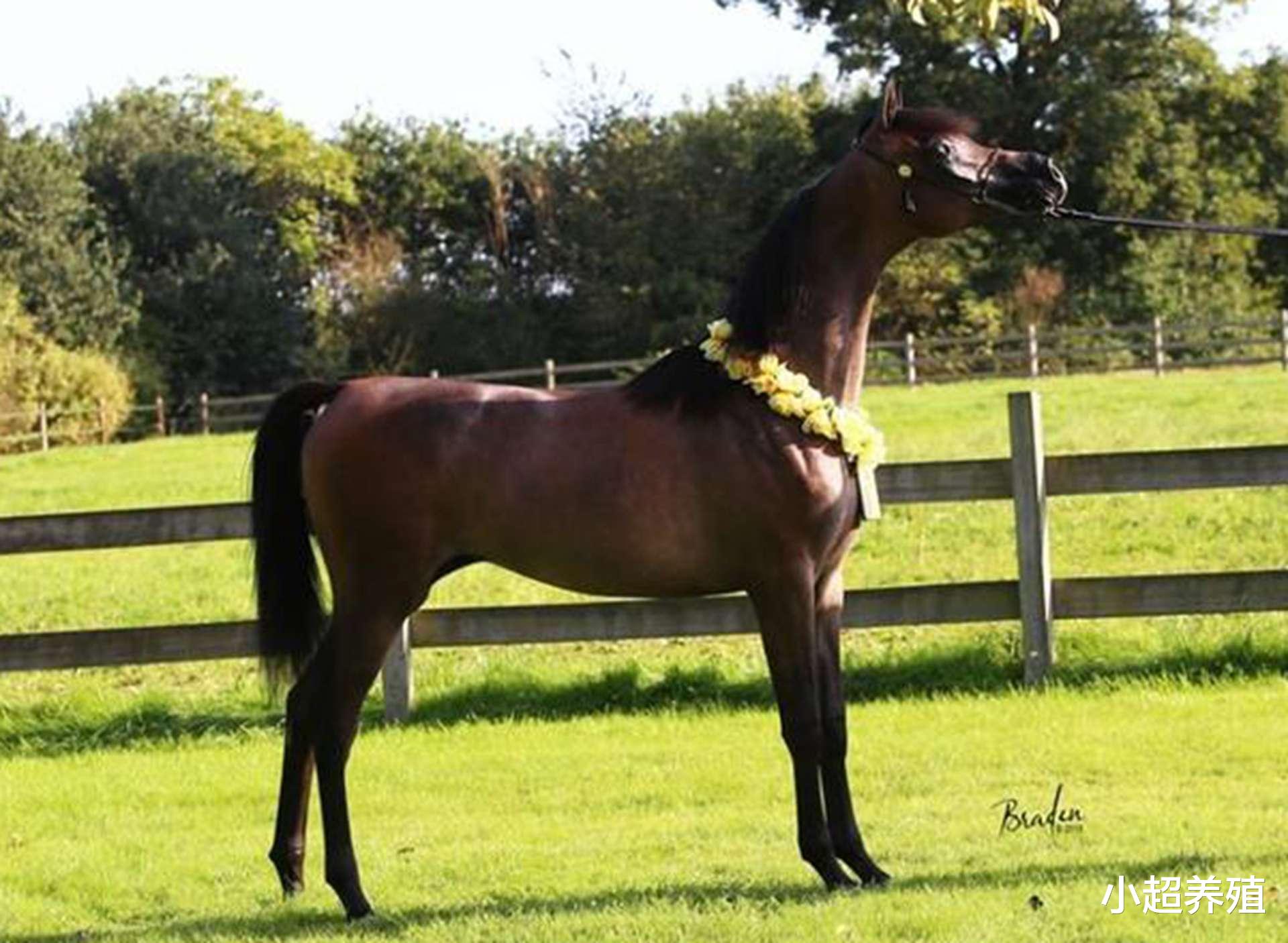

在川西那片广袤的土地上,牧民们的生活一直与马有着千丝万缕的联系。马,这种动物可不是普通的家畜。它的特点很明显,体格强壮,四肢矫健,能适应多种地形地貌。马有多种品种,像蒙古马耐力十足,在草原上能长途奔袭,一天能行走几十公里。伊犁马速度很快,在赛场上能展现出惊人的爆发力。还有阿拉伯马,它的模样十分优雅。

川西的牧民们养马有着深厚的历史底蕴。在以前,马是牧民们重要的交通工具,也是他们放牧的好帮手。然而随着时代的发展,单纯依靠传统的方式养马,牧民们面临着不少痛点。就拿马匹的销售来说,传统养殖模式下,马的出栏量和市场价值受到很大限制。比如说,以前川西一位老牧民养了几十匹马,可每年能卖出去的马没几匹,因为市场上对于传统养殖马的需求有限,而且牧民缺乏有效的销售渠道和营销手段。

这和奶牛养殖有些类似。奶牛经济效益好,但养殖技术要求高。奶牛的养殖需要精准的饲料配比,像青贮饲料的比例很重要。奶牛生活的牛舍环境也得严格控制,温度、湿度都要合适。而养马也面临一些技术难题,马的食量比较大,不同季节的马粮搭配有讲究。比如冬季,马的饲料要更注重能量补充,防止马在寒冷天气体能不足。

有个大学生在川西游玩的时候发现了这个问题。他和当地牧民聊天,了解到牧民们守着马却发愁怎么让马创造更多价值。这个大学生就想到了文旅融合这个方向。他发现川西的旅游资源很丰富,有壮丽的雪山、神秘的森林还有古老的寺庙。如果能将马和旅游结合起来,那肯定能给牧民带来新的生机。

他策划了一个“家养马的文旅之旅”。在川西的某些景点附近,牧民把自家的马圈起来,游客可以在特定区域内骑马游览。这可和那种只是提供马匹租赁的简单模式不一样。在这个养殖场景里,马是在相对自然的环境下散养的。比如在一片开阔的草原牧场,马们白天可以自由吃草,在游客骑行的时间段,牧民会提前做好引导和准备工作。

而且川西的地形地貌很适合这种文旅融合。有高耸入云的贡嘎雪山下的草原,草原上繁花似锦,有冷门的绿植金露梅,它小小的花朵金黄灿烂,耐寒又耐旱,在雪山脚下的寒性土壤里生长得很好;还有绿绒蒿,这种高原上的美丽花草十分娇弱,需要精心的呵护才能存活。与马的强壮形成鲜明对比。还有绿针苔草,在湿地边缘摇曳,为这片土地增添了一抹独特的绿色。

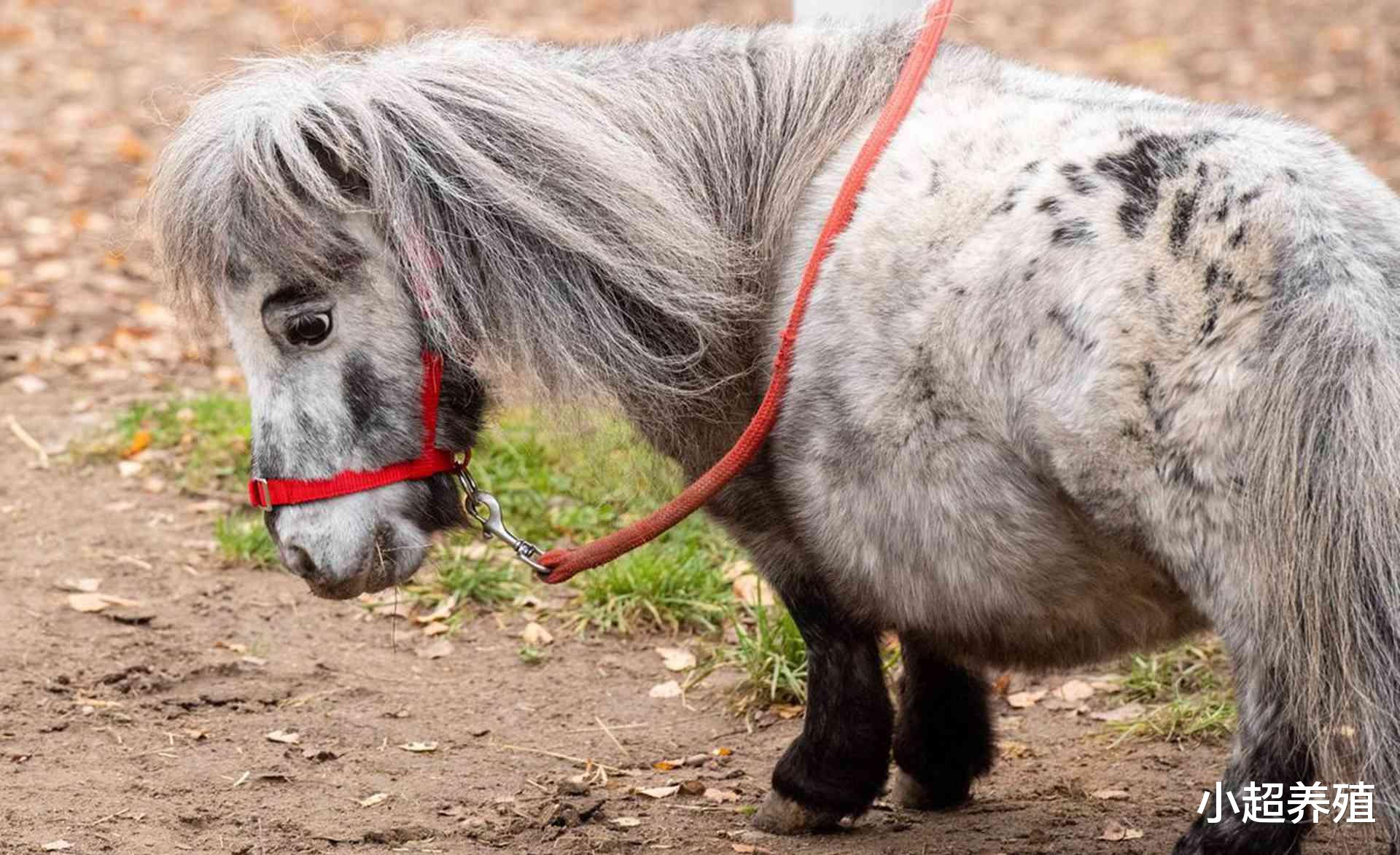

在游客安全方面也有考量。毕竟马的力气很大,如果骑乘不当容易发生危险。在游客骑马前,牧民或者工作人员会给游客详细介绍骑马的注意事项。就像我有个网友分享的经历,他去内蒙古草原骑马,一开始啥都不懂,工作人员就告诉他,上马要先从马的左侧靠近,轻轻抚摸马的脖子让它放松,上马的时候要抓稳缰绳,坐稳之后再让管理员帮忙推一把。在川西的这个文旅项目中,也会告诉游客,骑马时要抓紧缰绳,不要随意打马,如果马受惊,要听从牧民的指挥。而且马的品种不同,性格也有差异。比如有些温顺的马适合初学者骑乘,而有些比较烈性的马就需要有一定经验的游客来驾驭。

这个策划案推行了2个月,就取得了不错的效果。不少游客因为这个独特的体验来到川西。牧民们除了马匹本身的出租收益,还能通过售卖马奶、马奶酒等特色产品增加收入。有个牧民说,以前他的马除了下地干活,就没什么别的用处,现在靠着这个文旅项目,家里的收入比以前多了不少。而且这也带动了当地马饲料产业的发展。以前牧民养马,马的饲料很多是自己种植的马草,现在需求增加了,一些有条件的牧民开始种植更多的苜蓿等优质马饲料。苜蓿这种绿植营养价值高,能很好地满足马的营养需求。还有黑麦草,产量比较高,适合大规模种植,它和苜蓿搭配起来能让马的饮食更均衡。

随着时间的推移,这个一年多的项目不断发展完善。除了普通的骑马游览,还开发了诸如马术表演、马背文化体验等项目。在马术表演中,牧民们展示了马的精彩技能,像马上倒立、飞身跃马等高难度动作。游客们在欣赏的同时,还能了解马的习性和马背文化的内涵。这也让不同南北地域的游客有了更多交流的机会。南方的游客可能对这种马背文化比较新奇,北方的游客则更能从专业的角度和牧民交流养马的经验。毕竟北方干冷环境和南方湿热环境下,马的管理有一些差异。比如南方的马要更注意防止蚊虫叮咬带来的疾病,而北方的马要预防冻伤。

然而,在这个发展过程中也面临一些挑战。比如说如何在发展的同时保护好川西的自然环境。过多的游客涌入可能会对草原生态造成破坏,马如果过度啃食草地也可能影响植被的生长。还有就是如何培养更多专业的马术人才来满足游客的需求。

在这个充满机遇和挑战的家养马文旅融合项目里,我们不禁要问,未来川西牧民如何在这个项目和保护生态环境之间找到更完美的平衡呢?这不仅仅关系到牧民的长远利益,也关系到川西这片美丽土地的可持续发展。