春节,这个农历新年,每年都有无数人关注的节日,年年如期而至。

可你有没有听过一种观点,声称春节是“洋节”?

近年来,有些人刻意传播这样的说法,认为我们的农历和春节其实是外来的,他们说是德国传教士汤若望帮我们编制的农历。

这种说法引来了不少争议。

可是,这些说法可靠吗?

要理解这个问题,我们先从头说起,聊聊历法的那些事儿。

说到历法,我们先来看看罗马年代的历法。

古罗马使用的历法可以说是相当混乱。

最早的罗马历法一年只有10个月,那时的一年只有304天。

不是少掉了几个月的天数,就是得靠神职人员来随意添加闰月,调整日期。

不仅百姓生活受影响,很多日子都搞不清楚具体日期,农事、祭祀活动也经常出差错。

为了修正这个混乱的情况,古罗马人在公元前46年请来埃及的天文学家,制订了一种叫儒略历的新历法。

这个历法让一年变成了365天,每4年增加一天为闰年。

虽然解决了一些问题,但它误差累积大,到了1582年,误差已经有10天。

教皇格列高里十三世出手了,采取了直接删掉十天来修正,这才有了今天通行的格里历。

这种方法简单粗暴,看起来却比之前的可行多了,而这就是我们现在使用的公历的前身。

中国历法的起源与发展

与罗马历法相比,中国的历法显然更科学、系统。

中国传统历法是阴阳合历,既有阳历的结构,又有阴历的特点。

阴阳合历不仅照顾了太阳的活动周期,也关注了月亮的运行规律,这让中国农历有了极强的实用性。

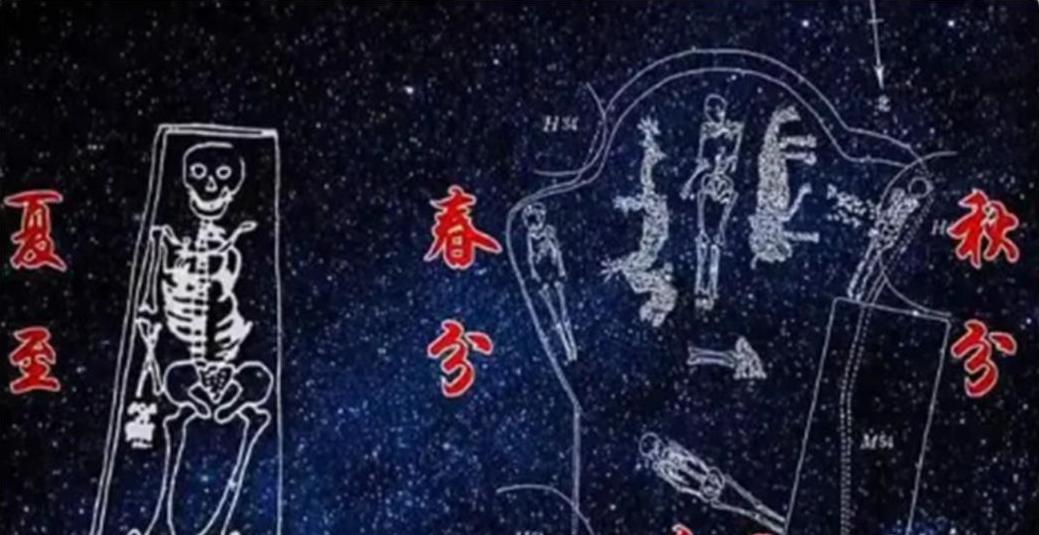

在古代,百姓根据月亮的圆缺来记日,有的节日是与太阳有关,如冬至、夏至,有的节日则是与月亮有关,比如中秋、元宵节。

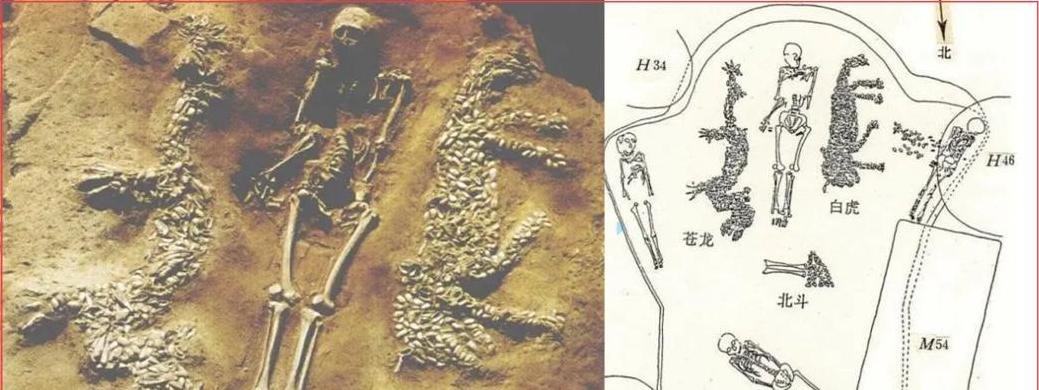

早在春秋战国时期,中国的天文学家们就确定下了很多重要的计时标准。

比如二十四节气,让人们知道何时播种何时收割,这些都是农耕社会的成果。

其实,汉武帝时期的《太初历》就已经把二十四节气固定下来,并纳入历法了,它的科学性和实际价值,让中国农业社会得以稳定运转了几千年。

汤若望与崇祯历书提到农历,一定绕不开的一个人就是汤若望。

这位德国传教士来华传教,也带来了西方的天文学知识。

明朝崇祯年间,由于当时采取的《授时历》已经不够准确,误差越来越大,徐光启等人便开始新的历法修订工作。

他们邀请了汤若望等西方传教士一同参与编写,这才有了《崇祯历书》。

虽然《崇祯历书》采用了一些西方的天文计算方法,但这并不能否定中国历法本身的传统和智慧。

汤若望的历法更多是对已有系统的修正和补充,并未从根本上改变中国传统农历的核心思路。

传统农历的近代命运

到了近代,传统农历在某些时机真是一波三折。

民国时期有一段时间,当权者觉得农历是旧文化的糟粕,要废除农历,全面采用公历。

这项改制引发了极大的争议,老百姓对于按照新历来过春节根本不接受,有的地方甚至有人因为按照传统习俗说一句“新年好”,还被罚。

新中国成立以后,中国科学院紫金山天文台承接了农历编制工作,同时发行包括公历和农历双历的《日历资料》。

这种双历并行的做法,既尊重了传统文化,也融入了现代科学计算方法。

如今,农历成为国家历法的权威性和准确性,得到了官方保证,传承延续至今。

其实,历法的问题不仅仅是时间计算的问题,它更关乎着文化的传承和认同。

那些试图通过制造混乱来割裂传统文化的做法,无疑是一种历史虚无主义。

而历史早已证明,中国的历法智慧无论在技术上还是文化上,都有着强大的生命力。

在当今的日常生活中,我们与传统历法依然息息相关。

无论是在春节、端午这样的传统节日中,还是生产生活中需要参考节气的日期,这些传统仍旧在发挥作用。

正是这种历法文化深深植根于每个普通老百姓的日常生活,使得我们的生活井然有序,这才是真正有温度的文化。

所以,当我们再次面对那些质疑和争论时,不妨回顾一下历法的历史,用准确的事实和科学来解答这些迷思。

我们有足够的理由相信,在未来的岁月里,中国的农历将继续见证和记录着我们生活中每一个重要的时刻。