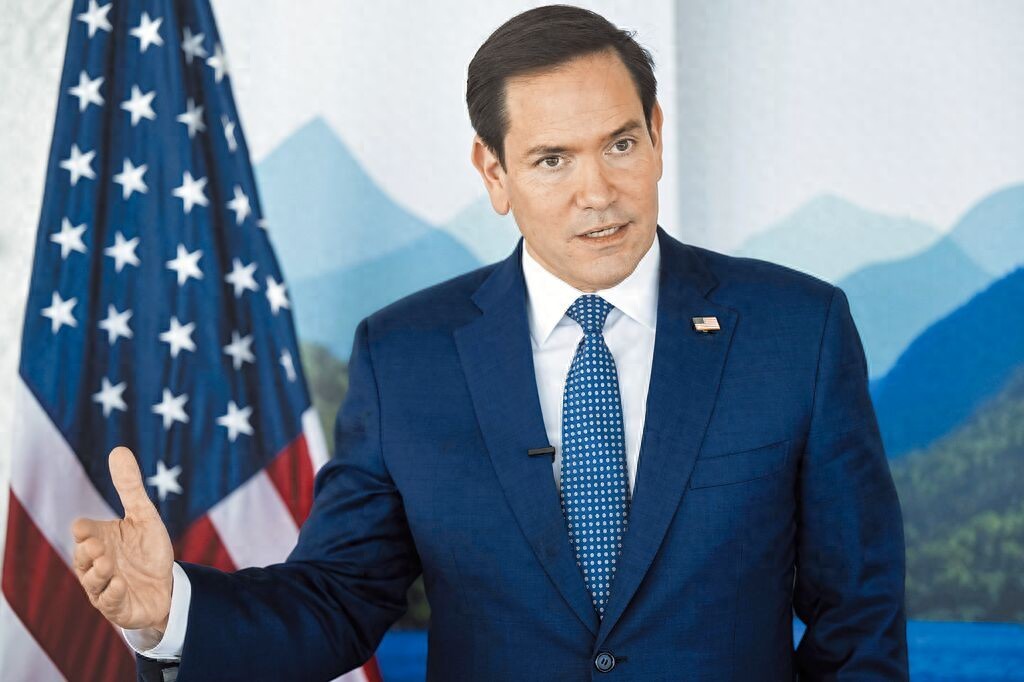

美国政坛知名的对华鹰派代表人物鲁比奥,自今年初就任国务卿以来,其对华言论的微妙调整引发外界关注。这位曾在国会山以激烈反华言论闻名的政客,在执掌外交事务两个月后,悄然将中国从“最大对手”重新定义为“最大挑战”。这一措辞变化的背后,既是美国外交策略的现实考量,也折射出国际格局变迁的深层脉络。

外交官的角色重塑认知今年1月的国务卿提名听证会上,鲁比奥延续其惯有的强硬风格,将中国定位为“美国在工业、经济、科技等领域的全方位竞争者”。然而随着身份从立法者转变为外交政策执行者,他的公开表态开始出现软化迹象。在近日与保守派媒体人的对话中,当对方沿用“最大对手”表述时,鲁比奥主动纠正为“最大挑战”,并强调“负责任地管理美中关系”的必要性。

这种转变与其职位属性密切相关。作为参议员时,鲁比奥的涉华言论多服务于国内政治需要,无需承担实际外交后果。而国务卿的身份迫使其必须直面全球治理的现实:从伊核问题到气候危机,从经贸摩擦到区域安全,诸多国际议题的推进已难以绕开中国。正如近期中俄伊三国在北京就核问题展开磋商所显示的,即便美国持续施压伊朗,中国仍能在关键议题上搭建对话平台。

战略接触中的矛盾心态鲁比奥近期多次提及“必须与中国保持接触渠道”,这与其过往主张形成耐人寻味的对照。关税战的反噬效应或许提供了现实注脚——美国农业、制造业承受的持续压力,印证了全面对抗的高昂成本。但这位国务卿的“接触论”附带着鲜明前提:既强调防范技术依赖和价值观渗透,又警告中国需遵守“基于规则的国际秩序”。

这种矛盾心态在其涉台表态中尤为凸显。尽管重申“反对单方面改变现状”的既定立场,但将台湾问题置于中美关系框架下讨论的做法,实质上承认了台海局势与全球战略稳定的关联性。这种表述方式,相较于其此前鼓噪“挺台”的激进姿态,显然更符合外交实践的需求。

未褪色的意识形态底色值得关注的是,鲁比奥的措辞调整并未突破美国对华战略的基本范式。他在强调接触必要性的同时,仍将中国视作“非西方模式崛起”的挑战者,并暗示中国的全球影响力扩张源于“现行国际规则的漏洞”。这种认知暴露出美国政治精英的深层焦虑:既要借助中国解决现实问题,又试图遏制其发展模式的吸引力。

从国会山到国务院,鲁比奥的角色转换恰似一面棱镜,折射出美国对华政策的现实困境。当“脱钩断链”的代价日益显现,即便最顽固的鹰派也不得不调整叙事策略。但这种战术层面的修辞变化,尚未触及结构性矛盾的核心——如何在承认多元发展路径的前提下,构建真正平等的全球治理体系,或许才是超越“挑战”与“对手”概念之争的关键命题。