30岁以下的人,或许很难真正理解和体会上世纪八九十年代的生活。那个时代的社会风貌与我们今天的日常生活截然不同,很多当时的生活细节,如今已经被现代化的便利和消费主义所改变。

那时,买一条新鲜的鱼,并非只是掏钱那么简单。鱼是有限的资源,要凭票购买,但即使有了票,也不一定能够买到。市场的稀缺性和配给制度使得这种简单的需求变得格外复杂。那是一个资源紧张的年代,消费者对待每一份食品都充满着期待与不确定。

那个时期,衣服款式少得可怜,颜色也不过是几种常见的基础色。与现在流行的多样化和个性化相比,那时的服装几乎可以说是标准化的。发型上也没有太多选择,女生大多数还是那种简单的短发或长发,男生则几乎人人保持着短发的形象。生活在这样的环境中,个性和自由的表达往往只能通过小细节或非物质层面的方式来展现。

在那个年代,孩子们通往幼儿园的交通工具往往是三轮车改装的“校车”。这些简陋的交通工具,虽然不乏创意,却并不舒适,也时常伴随颠簸和不安全感。对于许多家庭来说,拥有一辆汽车是一件奢侈的事情,能够使用公共交通或者是临时改装的车辆,就已经是“高配”了。

记得曾经有不少女性刚做完结扎手术后,会由家人抬着返回家中,那个时候的医疗条件和运输方式,远没有今天那么便捷与高效。很多时候,这种亲密的照顾和支持,才是那个时代家庭之间最为温暖的联系。

那时,北京的地铁刚刚开始运作,很多人并不熟悉这项新的公共交通方式。有人甚至会在地铁站前好奇地问:“首都什么时候有了地铁?”人们对于这种现代化的交通工具充满了新鲜感,也是一种时代变迁的象征。

清晨,街头偶尔还能看到一些露宿的市民。他们或许是工作劳累一天后的疲惫,也可能是那时城市的公共设施还不完善,很多流动人口难以在城市内找到合适的住宿。那是一个比较艰苦的时期,然而人们也学会了在困境中寻找生活的乐趣。

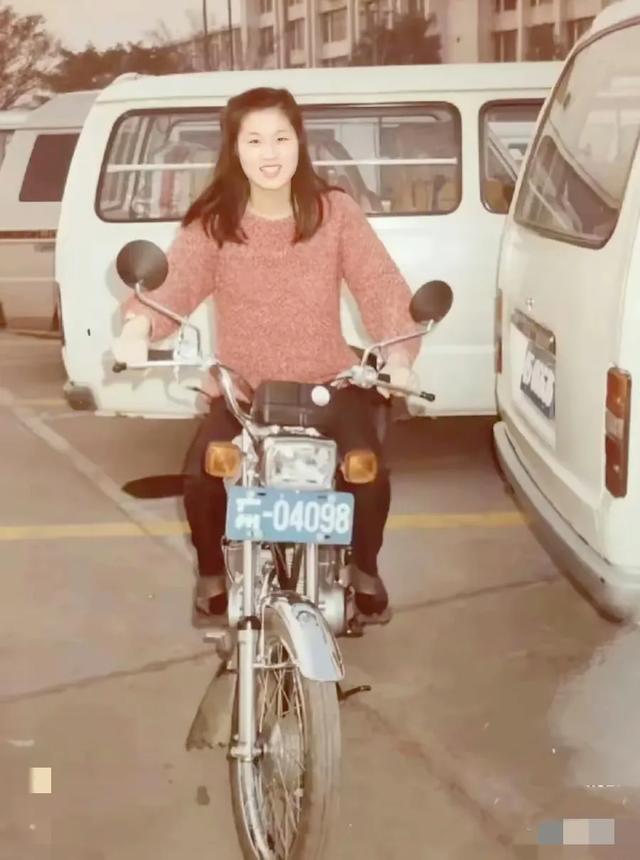

在那个年代,居民楼旁的古塔可能显得很不安全,但它依然是许多人生活的一部分。对于当时的家庭而言,旅游仍是一个奢侈的享受,只有经济较为宽裕的家庭才有机会出行。而拥有一辆摩托车的家庭,往往是经济条件较好的代表。那时的交通工具依然非常简陋,很多家庭的出行受限于车辆的不足。

记得那时,街头的凉席成了人们夏季消暑的好伴侣。一到黄昏,街头便会有人拿出家里的凉席,铺在门前与邻里聊天。那种宁静悠闲的生活氛围,似乎是那个时代最具象征性的文化印记之一。

在城市的一些角落,简易的小吃摊随处可见。这些摊位常常靠着最简单的设备和最纯粹的食材,生意却非常火爆。对比如今琳琅满目的商场和餐饮店,那时的小吃摊展现的是一种质朴的生活态度,也充满着浓厚的市井气息。

当时的肉摊上,牛肉的价格大约为1.8元/斤,羊肉价格为1.95元/斤,这些价格对今天的我们来说几乎不可想象。那个时代的肉类几乎没有激素和饲料的影响,吃上一口肉,不仅仅是满足了口腹之欲,更是对生活的一种珍惜与感恩。

火车站的出口总是充满着热情与告别。在那个年代,乘坐火车的人们常常是在亲朋好友的陪伴下出行,车站的接送牌子上写满了期盼和告别。即使是现代化的城市里,火车站的情感记忆,也依然留存着那个年代人们的深刻印象。

农村地区的生活方式,也与城市截然不同。农民常常将家养的猪绑在木板上,然后背着背篓走出山外,进行交易。那时的食材没有过多的人工干预,肉质更为纯粹,味道也更加鲜美。

婚礼对于那个时代的人来说,不仅仅是两个人的事,而是整个社区和家庭的共同庆祝。邻里们都会主动参与到婚礼的准备中,帮忙布置、准备菜肴,甚至在婚礼上担任重要角色。那种邻里之间的紧密关系,成为了那个时代最真实的生活写照。

在那个时期,“万元户”是一个非常特殊的身份象征。那时的家庭,往往会特意为全家拍一张照片,镜头前摆满了家里值钱的物品。对比现代的消费社会,那时的“万元户”更多的是象征着经济上的自给自足和努力,而非奢华和浮华。

民航飞机对于那个时期的人来说,是一种奢侈的存在。并不是所有人都能够坐上飞机,航空旅行更多的是代表了社会上层和经济较为宽裕的群体。即便坐飞机,对于大多数人来说,也是一种“奢华”的象征,往往是在某些特殊的场合和节庆时,才会成为可能。

通过这些细节,我们不难发现,那个时代的社会和今天的生活有着极大的差距。它不仅仅是时代进步的见证,更是我们回顾过去、理解今天的宝贵资源。