70码的速度,一个坑洼,一辆小米SU7,一个“断轴”的控诉,一场舆论的风暴,就此拉开帷幕。这起看似普通的交通事故,却因车主前后不一的说辞、官方与车主之间你来我往的回应,以及网络舆论的推波助澜,演变成了一出现代版的“罗生门”。真相究竟如何?责任又该如何划分?这起事件引发了我们对汽车质量、信息传播、危机公关以及社会责任等诸多问题的思考。

让我们先回到事件的起点。2025年1月30日,一位车主驾驶小米SU7行驶在淮安盱眙的一条乡村公路上。据车主最初的说法,车辆在行驶过程中突然“断轴”,导致车辆受损严重。这一消息迅速在网络上发酵,配上现场图片,一时间,“小米汽车质量问题”的质疑声此起彼伏。一些网友甚至开始调侃“年轻人的第一辆车,就断轴了?”,小米汽车的品牌形象遭受重创。

然而,小米官方很快做出了回应。根据官方声明,事发路段限速20km/h,而车主以70km/h的速度行驶,属于严重超速。车辆并非“断轴”,而是由于超速行驶加之撞击坑洼路段边缘,导致轮胎爆胎,冲击力传递至轮毂、摆臂,最终造成摆臂断裂。官方的回应,将事故原因归咎于车主的不当驾驶行为,并提供了事发路段的限速标识以及车辆受损部位的分析报告作为佐证。

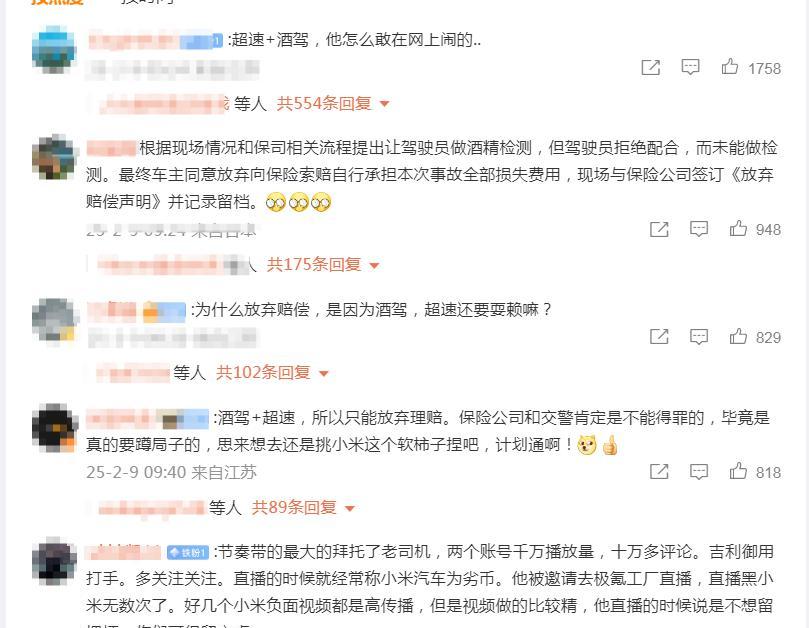

看起来,事情似乎有了清晰的脉络:车主超速驾驶导致事故,却将责任推卸给车辆质量问题。然而,事情并没有就此结束。车主随后发布长文回应,承认自己之前的陈述存在“欺瞒”。他解释说,由于担心被查酒驾,他的父亲在事故发生后让朋友“顶包”。而他的妻子为了“处理事故”,也谎称自己是驾驶员。这一系列的“善意谎言”,让事件的真相变得更加扑朔迷离。

那么,这起“罗生门”事件中,谁说了真话,谁又说了谎话?我们或许永远无法得到一个确切的答案。车主前后矛盾的陈述,无疑削弱了其自身的可信度。而小米官方的回应,虽然看似有理有据,但由于缺乏关键的酒精检测视频等证据,也难以完全令人信服。 更耐人寻味的是,车主声称保险公司删除了其父亲的酒精检测视频,却保留了朋友“顶包”的视频,这其中的缘由更加令人费解。

这起事件,不仅仅是一场关于车辆质量的争议,更是一场关于信息传播、危机公关以及社会责任的拷问。在信息爆炸的时代,真相如何被层层遮蔽,舆论如何被轻易裹挟,这值得我们深入思考。

首先,这起事件暴露了社交媒体时代信息传播的弊端。在碎片化的信息环境中,人们更容易被情绪化的表达所吸引,而理性思考和客观判断的能力却逐渐下降。 车主最初的“断轴”控诉,在缺乏确凿证据的情况下,就迅速引发了网络热议,对小米汽车的品牌形象造成了极大的负面影响。这提醒我们,在面对网络信息时,要保持理性思考,不要轻易被片面的信息所左右,更不要盲目跟风,发表不负责任的言论。

其次,这起事件也对企业危机公关提出了更高的要求。小米官方的回应虽然及时,但在信息披露方面仍有不足。 例如,官方并未正面回应车主关于酒精检测视频被删除的质疑,这使得公众对官方的回应产生了一定的怀疑。 在危机公关中,透明度和及时性至关重要。企业应该积极主动地与公众沟通,提供尽可能完整的信息,以赢得公众的信任。

再次,这起事件也引发了我们对社会责任的思考。 车主为了逃避责任而编造谎言,这不仅违背了诚信原则,也对社会秩序造成了负面影响。 在现代社会,诚信是维系社会正常运转的重要基石。我们每个人都应该树立诚信意识,以诚待人,以信立身。

最后,这起事件也提醒我们,消费者在维护自身权益的同时,也要尊重事实,遵守法律法规。 车主最初的“断轴”控诉,虽然是为了维护自身权益,但却采取了不诚实的方式。 这不仅损害了自身的 credibility,也给其他消费者的维权行为带来了负面影响。

总而言之,小米SU7“断轴”事件是一起复杂的、多层面的事件。它不仅关乎车辆质量,更关乎信息传播、危机公关、社会责任以及消费者权益保护等诸多问题。 通过对这起事件的深入分析,我们可以从中汲取教训,提升自身的媒介素养,增强危机意识,树立社会责任感,共同营造一个更加健康、和谐的社会环境。

根据相关数据统计,近年来,因车辆质量问题引发的交通事故数量呈逐年上升趋势。2024年,全国共发生因车辆质量问题引发的交通事故约1.2万起,造成人员伤亡数千人。 这其中,轮胎爆胎、刹车失灵等问题是主要原因。 而这起小米SU7事件,虽然最终的责任划分尚不明确,但也再次提醒我们,汽车安全不容忽视。 相关部门应该加强对汽车产品质量的监管,企业应该不断提升产品质量和安全性能,消费者也应该增强安全意识,共同守护道路交通安全。

我们期待,未来能够看到一个更加透明、公正、理性的信息传播环境,一个更加规范、有序的汽车市场,以及一个更加安全、和谐的社会。