在军工航天这一承载着国家战略安全与人类宇宙探索使命的关键领域,3D 打印的微纳制造技术宛如一颗璀璨新星,正引领着一场意义深远的技术变革,成为叩开前沿科技大门的关键力量。然而,如同任何前沿技术的发展历程一样,它在带来无限可能的同时,也面临着诸多严峻挑战。

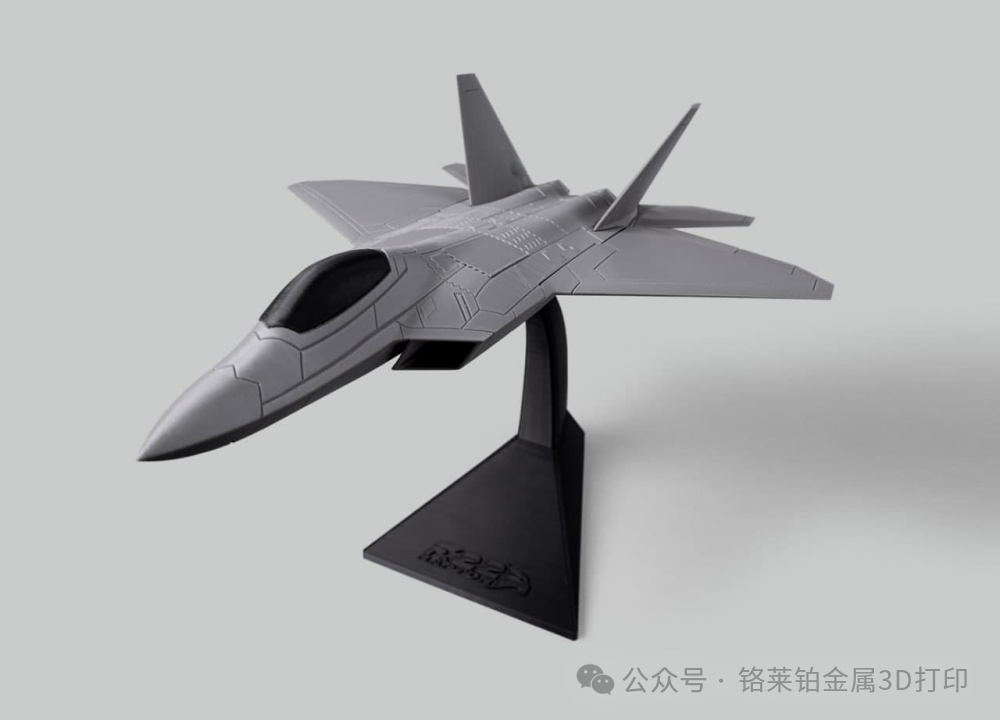

从当前取得的前沿成果来看,微纳制造技术已展现出令人惊叹的高精度制造能力,能够成功塑造微小且结构复杂的零部件。在航天卫星的传感器制造中,微纳 3D 打印技术发挥着无可替代的作用。通过这一技术,能够制造出尺寸微小却功能卓越的传感器元件。这些元件凭借其远超传统制造工艺产品的灵敏度和分辨率,如同为卫星安装了一双 “火眼金睛”,使其能够捕捉到更细微的信号,为卫星获取高精度的数据提供了坚实保障,进而大幅提升卫星在通信、遥感、气象监测等多领域的应用效能。

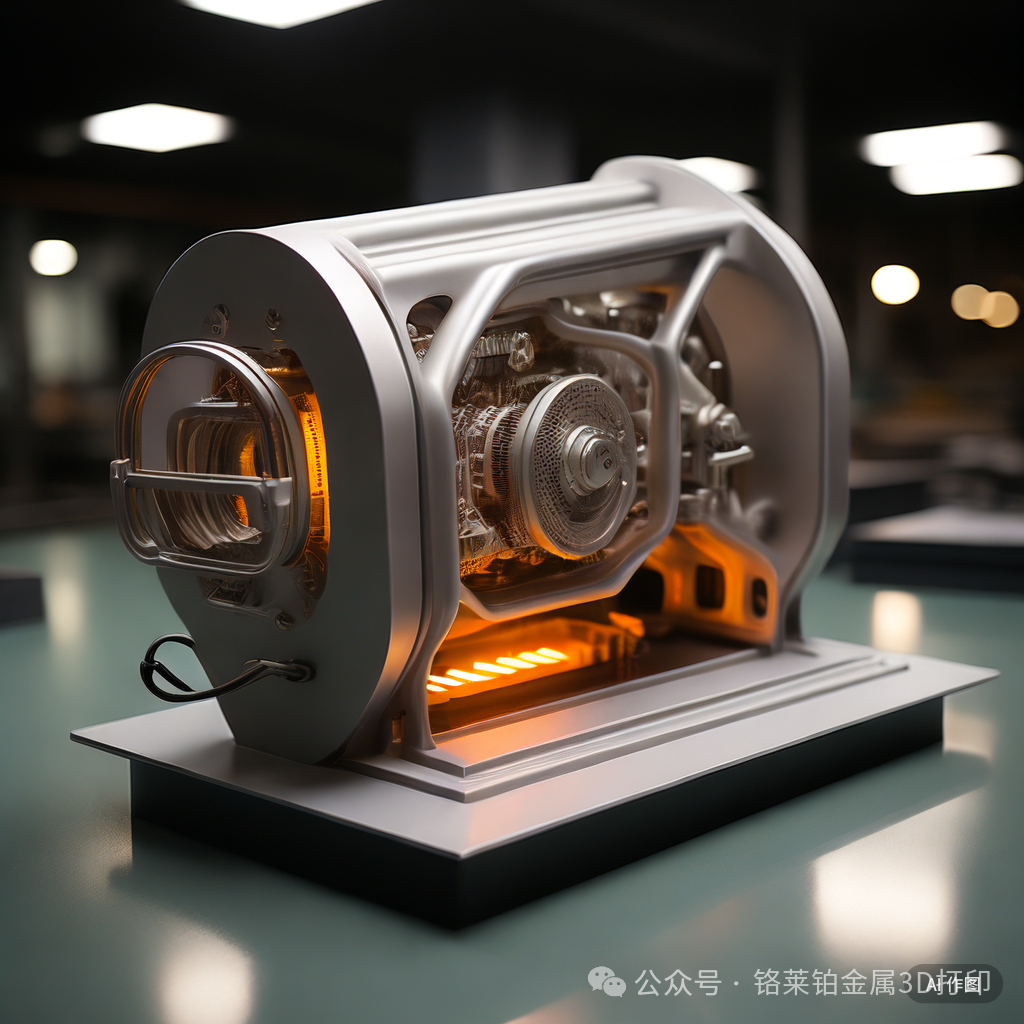

在军工领域,微纳制造技术同样是制造微型武器精密零部件的核心支撑。以微机电系统(MEMS)为例,其中的微小齿轮、轴等关键零件,其制造精度已达到纳米级别。如此高精度的制造,确保了武器系统内部精密组件的协同运作,使得武器在性能上实现了质的飞跃,在复杂多变的作战环境中能够更加精准、可靠地执行任务。

然而,微纳制造技术的发展之路布满荆棘。材料的选择与适配性难题首当其冲。在微纳尺度下,材料的物理、化学性能会发生显著且复杂的变化,传统材料在这一尺度下往往难以满足制造需求。科研人员需要在浩瀚的材料库中寻找既契合微纳制造工艺要求,又具备高强度、高稳定性等优良性能的材料,这一过程犹如大海捞针,困难重重。

制造过程中的精度控制堪称另一大挑战。微纳制造对环境的要求近乎苛刻,哪怕是极其微小的外界干扰,如极轻微的温度波动、气流扰动或电磁干扰,都可能在微观层面被无限放大,导致产品质量出现偏差,使得精心设计的微纳结构无法达到预期性能。

此外,如何实现大规模、高效率的微纳制造,也是横亘在技术发展道路上的一座大山。目前,微纳制造多停留在实验室小规模生产阶段,若要将其广泛应用于军工航天领域,实现工业化大规模生产,在生产效率、成本控制和质量稳定性等方面还需取得重大突破。

尽管面临诸多挑战,但科研人员凭借着无畏的探索精神与卓越的创新能力,持续攻坚克难。相信在不久的将来,微纳制造技术有望在军工航天领域实现更大的突破,为国防安全筑牢更坚实的技术壁垒,为人类的航天探索事业插上更为强劲的翅膀,助力其迈向更加辉煌的新征程。