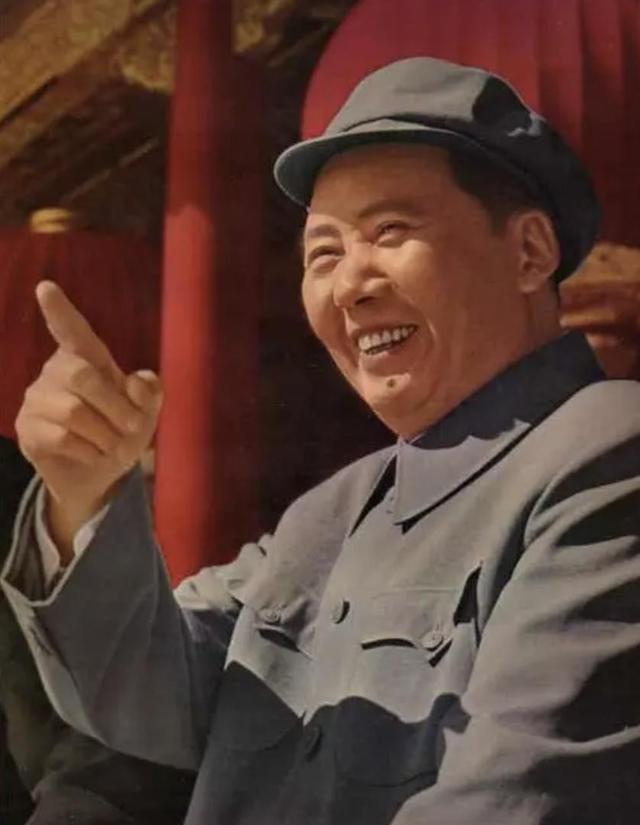

1942年5月25日,在山西辽县十字岭,一位37岁的八路军副参谋长永远倒在了战场上。他的牺牲,让整个延安陷入悲痛。林彪写下百行长诗,周恩来称他足以为党之模范,朱德将军更是亲笔写下"名将以身殉国家,愿将热血卫吾华"的诗句。他就是左权,毛主席口中的"湖南小老乡"。在那个战火纷飞的年代,他不仅是一位出色的军事理论家,更是一位叱咤战场的铁血将军。他的牺牲之后,发生了一件让日军胆寒的复仇行动,也促成了一个至今仍然保留的特殊规矩。这位年轻将领究竟有着怎样的过人之处?他的牺牲为何能让毛主席破例立下规矩?

一、从军报国:天赋异禀的军事奇才

一、从军报国:天赋异禀的军事奇才1923年,年仅19岁的左权考入黄埔军校第一期。在黄埔军校的考试中,左权以优异的成绩从数千名考生中脱颖而出。这个出身于湖南贫寒家庭的年轻人,展现出了超人的军事天赋。

在黄埔军校期间,左权的表现令人瞩目。他不仅在理论课程中名列前茅,在军事训练中更是表现突出。当时的教官蒋中正曾多次在训话中表扬这位勤奋好学的学生。黄埔一期学员中,能得到如此高度评价的并不多见。

1924年,左权加入中国共产党。组织很快发现了这位军事人才的潜力,决定派他前往苏联深造。在莫斯科,左权进入了当时世界最高水平的伏龙芝军事学院。这所培养出无数军事将领的学府,成为了左权军事素养的重要锻炼场。

在伏龙芝军事学院的五年时间里,左权系统学习了现代军事理论和战术。他钻研苏联红军的作战经验,同时广泛涉猎拿破仑战争、普法战争等世界著名战役。这段经历为他日后的军事理论创新奠定了坚实基础。

1929年,学成归国的左权被任命为红一方面军参谋处长。在这个岗位上,他开始将所学付诸实践。面对国民党军队的围剿,左权运用现代军事理论,结合中国革命战争的实际,创造性地提出了多项战术创新。

特别值得一提的是,在1934年红军长征初期,左权指挥的强渡大渡河战役中,采用了一个出人意料的战术。他率领先头部队主动暴露位置,吸引敌军火力,为红一师主力部队的渡河创造了宝贵时机。这个战术在后来被军事专家评价为"巧妙利用敌军心理的典范"。

1936年西安事变爆发后,毛主席指定左权作为军事专家前往西安。在与东北军、西北军的接触中,这位年轻的军事专家展现出了过人的才干。他不仅协助制定了周密的城防方案,还在谈判桌上用专业的军事分析,赢得了各方将领的尊重。

这些经历证明,左权不仅有扎实的军事理论功底,更具备将理论转化为实战的能力。正如聂荣臻后来评价的那样,左权是一位能将所学"化为己用"的军事天才。

二、运筹帷幄:指挥若定的战场实践

二、运筹帷幄:指挥若定的战场实践1938年春,华北抗日战场上爆发了一场震惊日军的战役——长乐之战。这场战役充分展现了左权卓越的战术指挥才能。面对来犯的日军苫米地旅团,左权没有选择正面对抗,而是巧妙地设计了一个"口袋阵"。

左权根据地形特点,在长乐滩附近布置了三道防线。表面上看,这是常规的梯次防御,但实际上每道防线都暗藏玄机。第一道防线看似薄弱,实则是诱敌深入的陷阱。第二道防线部署了主力部队,但被巧妙地隐蔽在山间凹地。第三道防线则是最后的包围圈。

当日军苫米地旅团傲慢地推进时,第一道防线的八路军将士按照预定计划且战且退。日军误以为八路军不堪一击,贸然追击。待敌军主力完全进入预设圈套后,左权下达了总攻命令。第二道防线的八路军突然从两翼杀出,切断了日军退路。此时,第三道防线也同时发起进攻,日军顿时陷入重围。

这场战役歼敌两千余人,创下了八路军在华北战场的重要战果。日军苫米地旅团元气大伤,不得不暂时放弃了在该地区的军事行动。更重要的是,这场胜利极大地鼓舞了华北军民的抗战信心。

1939年,左权再次在黄土岭上演了一场经典战役。这次面对的是日军"名将之花"阿部规秀率领的精锐部队。日军妄图用"铁壁合围"战术将八路军主力围歼,却不知自己正走入左权精心设计的陷阱。

左权采用了一个极具创新性的战术:以游击运动战为基础,让部队化整为零,分散渗透到日军包围圈内。当日军认为"铁壁"已经形成时,八路军各支部队突然从内部发起攻击。这种"反包围"战术完全打乱了日军的部署。

在黄土岭战役中,左权指挥部队避实就虚,巧妙地利用地形优势,将分散的小股部队组织成强大的战斗力。战役最关键时刻,他亲自指挥突击队,一举击毙了日军指挥官阿部规秀。这不仅是一次军事上的胜利,更在政治上和心理上给了日军沉重打击。

到了1940年,左权又在百团大战的筹划中发挥了重要作用。他主张采用"集中优势兵力,各个歼灭敌人"的战术,并亲自参与制定了详细的作战计划。在他的建议下,八路军首次尝试了大规模协同作战,成功打破了日军的重点防御体系。

这三场战役充分展现了左权将军在实战指挥中的过人才能。他不拘泥于教条,而是根据实际情况灵活运用战术原理,每次都能出其不意地打击敌人。

三、未曾公开的军事创新

三、未曾公开的军事创新1937年冬,在延安的一间简陋军事会议室里,左权向总部提交了一份题为《游击战术新论》的研究报告。这份长达数万字的报告,首次系统地提出了"游击战术三圈理论"。这个理论将游击区域分为外围作战圈、机动游击圈和根据地巩固圈,突破了传统游击战术单一线性展开的局限。

在实践中,左权的"三圈理论"很快显示出惊人效果。1938年初,八路军在太行山区运用这一理论,成功地将战场变成了一个立体作战空间。日军在追击八路军时,往往在不同"圈层"之间疲于奔命,最终陷入疲惫和混乱。这份未曾公开发表的理论,成为了八路军游击战术的重要指导。

1939年春,左权与刘伯承合作编撰了一部新式军事教材《抗日游击战基础教程》。这部教材打破了传统军事教材的编写模式,首次将实战经验与理论分析相结合。教材中详细记录了数十个实战案例,每个案例后都配有战术分析和经验总结。

特别值得一提的是,教材中设计了一套独特的战术符号系统。这套符号简单易记,适合在战时快速绘制作战图,很快在八路军部队中广泛应用。这些符号甚至被一些国民党友军借鉴使用,成为了抗战时期军事交流的重要工具。

左权在八路军军事训练体系的改革上也留下了深刻印记。1940年初,他提出了"三段式训练法"。这种训练方法将士兵培养分为基础训练、战术训练和实战演练三个阶段,每个阶段都有明确的考核标准。

在基础训练阶段,左权特别强调体能和射击训练。他创造性地设计了"交叉训练法",即在体能训练中加入射击要素,让士兵在疲劳状态下保持精准射击能力。这种训练方法显著提高了部队的实战能力。

战术训练阶段的一大创新是"影子部队"制度。左权要求每个连队都要培养一支"影子部队",由老兵带领新兵,在实战环境中进行训练。这种方法既保证了部队的战斗力,又解决了新兵培养的问题。

实战演练阶段最具特色的是"综合战场推演"。左权设计了一系列复杂的战场环境,要求部队在各种极限条件下完成作战任务。这种训练方式培养出了大批能够独立判断战场形势的基层指挥官。

这些军事创新成果,大多记录在左权的工作笔记中。由于战争环境的特殊性,这些宝贵的军事经验一直未能系统整理和公开发表。但它们通过实践的检验,在八路军的军事行动中发挥了重要作用,为抗日战争的胜利作出了独特贡献。

四、壮烈牺牲:十字岭上的最后战斗1942年5月25日,山西省辽县十字岭。这个平常的春日,注定要在中国军事史上留下浓墨重彩的一笔。当天凌晨,日军出动了精锐部队,包括坂田联队和独立混成第2旅团,总兵力达一万余人,对八路军总部所在地发起突袭。

这次日军行动代号为"驱狼"作战,目标直指八路军总部。日军选择在这个时机发动进攻并非偶然。此前的情报显示,八路军主力正在进行战略转移,总部防卫力量相对薄弱。日军企图一举摧毁八路军的指挥中枢。

当时,左权正带领警卫部队和机关人员转移。在得知日军大举进犯的消息后,他立即调整部署。他将转移队伍分成数个梯队,自己则率领一个加强营的兵力担任后卫,掩护总部机关安全转移。

在十字岭地区,左权采取了一个大胆的战术决定。他命令部队在制高点设置多个火力点,形成交叉火力网。同时,派出小股部队在日军必经之路上设置障碍,延缓敌军推进速度。这个部署为总部机关争取到了宝贵的转移时间。

上午九时许,日军主力部队开始向十字岭发起猛攻。左权指挥部队利用地形优势,组织了多次有效的反击。在一次战斗中,八路军战士击毙了日军一个中队长,缴获了重要军事文件。这些文件后来证实,日军此次行动确实是针对八路军总部的重要军事行动。

战斗进行到中午时分,日军投入了更多兵力,并动用了山炮和迫击炮进行覆盖性轰炸。左权临机应变,命令部队采取分散隐蔽战术,降低炮火打击的效果。同时,他亲自带领一个突击队,在日军炮击的间隙发起反冲锋,成功打乱了敌军的进攻节奏。

下午两点左右,战斗进入最激烈阶段。日军调来增援部队,试图从侧翼包抄。左权果断调整防线,将主力收缩到几个关键地点,构筑起重点防御工事。在他的指挥下,八路军将士打退了日军的多次冲锋。

然而,在一次组织反击时,左权不幸被敌机发现。日军飞机立即对其所在位置进行狂轰滥炸。在这次轰炸中,左权壮烈牺牲,年仅37岁。

左权牺牲的消息传到延安后,毛泽东立即致电太行区党委,称赞左权是"模范的共产党员,模范的抗日将领"。朱德更是亲笔题词:"名将以身殉国家,愿将热血卫吾华。"为了纪念这位杰出的军事将领,八路军总部决定将他牺牲的地点命名为"左权山",并在当地建立了纪念碑。

这场战斗虽然付出了沉重代价,但成功掩护了总部机关安全转移,粉碎了日军"驱狼"计划。左权用生命践行了军人的责任与担当,他的牺牲在军史上写下了悲壮的一页。

五、不朽的军事思想遗产左权将军牺牲后,他的许多军事思想和理论逐步在实践中得到验证和发展。1943年,八路军总部专门成立"左权军事思想研究小组",对其留下的战术笔记、作战日记和理论著作进行系统整理。通过对这些资料的梳理,一个完整的军事理论体系逐渐显现。

首先是"三维立体战术体系"。这一理论最早出现在左权1940年的笔记中,他提出战场不应局限于平面思维,而要立体考虑时间、空间和兵力配置三个维度。这一思想在后来的平型关战役复盘中得到充分印证。当时八路军正是运用了这种立体战术,才能以劣势兵力打败装备精良的日军。

其次是"弹性防御理论"。左权在1941年的《游击战术续论》中,详细阐述了这一创新性概念。他主张防御阵地不应是固定的,而应该像橡皮筋一样具有伸缩性。这种思想启发了后来八路军发展出的"拉网式"防御战术,在太行山区的多次战斗中发挥了重要作用。

在战术训练方面,左权提出的"实战化训练法"被广泛采用。这种方法强调在最接近实战的环境中进行训练。例如,他设计的"夜间行军对抗赛",要求部队在复杂地形中进行实战演练,培养官兵的野战技能。这种训练方法后来成为八路军军事训练的标准模式。

1944年,八路军总部根据左权的军事笔记,编写了《战术手册补编》。这本手册系统总结了左权关于山地战、游击战的独特见解。特别是其中提出的"分进合击"战术,成为八路军后期作战的重要指导原则。

左权的军事思想对战后中国军事教育也产生了深远影响。他强调的"理论联系实际"教学方法,被多所军事院校采纳。他编写的教材《战术基础教程》,直到1950年代仍被作为重要参考资料使用。

在军队建设方面,左权提出的"四位一体"部队建设理论(政治建设、军事训练、后勤保障、文化教育),为新中国成立后人民军队的建设提供了重要参考。这一理论特别强调军队建设的全面性和系统性,避免顾此失彼。

1946年,军委总部将左权的军事著作汇编成册。其中包括战术理论研究、作战经验总结、军队建设论述等内容。这些文献成为了研究中国现代军事史的重要资料。

左权的许多军事主张在后来得到了实践的证明。例如他提出的"多兵种协同作战"理论,在抗日战争后期和解放战争中得到广泛运用。他关于"山地运动战"的战术创新,对后来游击战的发展产生了深远影响。

1947年,在太行军区的一次军事会议上,与会者重新研究了左权的《战术要诀》手稿。这份手稿详细记录了他对军事指挥艺术的思考,包括如何把握战机、如何调动部队、如何处理各种突发情况等,至今仍具有重要的参考价值。