帝国的黄昏总是带着悲壮的色彩,历史的聚光灯下,罗马帝国与中原王朝,如同两座巍峨的巨峰,先后经历了崩塌与重塑。

蛮族入侵这个看似相同的导火索,却引爆了截然不同的结局:一个分崩离析,再难统一;一个浴火重生,再铸辉煌。

帝国的根基在于权力结构的稳固与否,罗马与中原,虽然都曾建立起庞大的帝国版图,但在权力运行的机制上,却存在着天壤之别,这种差异最终决定了它们面对危机时的命运走向。

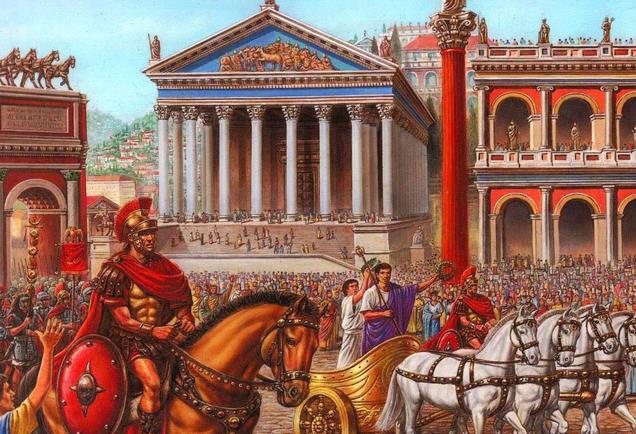

罗马这座从城邦发展而来的帝国,权力结构的演变,如同一部跌宕起伏的史诗,从最初的王权、军权和官僚集团的三足鼎立,到共和国时期寡头政治的兴起,再到帝国时期皇权的集中,罗马的权力结构始终处于动态的博弈之中。

早期罗马王权、军权和官僚集团分别对应着三大主神:朱庇特、玛尔斯和奎里纳斯,这种权力分配模式,体现了早期罗马社会对权力制衡的朴素认知。

随着罗马的扩张和发展,这种平衡逐渐被打破,贵族集团的崛起,最终导致了王政的终结和共和国的建立,共和国时期公民大会、元老院和执政官共同掌握了罗马的最高权力,这种寡头政治模式,虽然在一定程度上避免了权力过度集中,但也加剧了权力博弈的复杂性。

凯撒的崛起和被刺杀,便是这种权力斗争的典型体现,奥古斯都的出现,标志着罗马进入帝国时代,皇权的集中带来了帝国的稳定和繁荣,但也埋下了危机的种子。

权力结构的僵化使得帝国难以适应外部环境的变化,提比略继位后,军队哗变、内乱频发,便是这种僵化性的体现。

更重要的是罗马的多神教信仰,与权力结构紧密相连,三大主神,象征着王权、军权和教权的统一,然而基督教的兴起,却对这种信仰体系提出了根本性的挑战,基督教的一神信仰,与罗马的多神教格格不入,最终导致了罗马帝国的宗教分裂,进一步削弱了帝国的凝聚力。

罗马帝国的权力结构,就像一架精密但缺乏弹性的机器,它能够在平稳的环境下高效运转,但一旦遇到外部冲击,便容易出现故障,甚至崩塌,这种制度刚性,最终成为罗马帝国衰落的致命伤。

与罗马的权力博弈不同,中原王朝的权力结构,始终围绕着中央集权这一核心原则展开,皇帝作为天命的象征,拥有至高无上的权力,这种集权并非绝对的,地方也保留了一定程度的自治权。

这种集权与地方分权的动态平衡,是中原王朝长期稳定和繁荣的重要原因,中央集权保证了帝国的统一和高效运转,而地方分权则避免了权力过度集中带来的弊端。

“五胡乱华”时期中原王朝面临着前所未有的外部冲击,匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等少数民族的入侵,一度将中原大地撕裂成碎片。

即便在如此严峻的形势下,中原王朝的权力结构也并未彻底崩溃,一个重要的原因在于,这些所谓的“蛮族”,并非完全陌生的外来者,他们长期与中原王朝接触,深受中原文化的影响,甚至已经具备了一定的汉化程度。

例如推翻西晋建立汉赵的匈奴领袖刘渊,自幼师从汉儒习经,对中原文化有着深入的了解,这种文化上的认同感,使得“五胡”最终融入中原社会,参与到中原王朝的权力竞争中,他们建立的割据政权,虽然名义上独立,但实际上仍然受到中原文化和政治制度的影响。

最终权力竞争的结果并非帝国的永久分裂,而是新的统一王朝的建立,这体现了中原王朝权力结构的韧性和自我修复能力。

罗马帝国和中原王朝,在权力结构上展现出了截然不同的特质,罗马的制度刚性,使其难以适应外部环境的变化,最终走向分裂;而中原王朝的权力结构,则展现出一定的弹性和韧性,使其能够在外部冲击下维持稳定,最终实现重新统一。

这种差异,成为两大帝国命运分岔的关键因素。

“蛮族入侵”,这个看似相同的历史标签,背后却隐藏着巨大的差异,入侵者的来源、文化背景、入侵方式,以及被入侵者的反应,都对帝国的命运产生了深远的影响。

罗马帝国所面对的是一波又一波来自不同地区、文化背景迥异的蛮族部落的入侵,日耳曼人、匈人、阿兰人、哥特人、汪达尔人……这些部落之间缺乏统一的组织和目标,只是为了寻找新的生存空间,如同潮水般涌向罗马帝国的边境。

从时间维度来看罗马帝国的敌人不断更新迭代,早期是条顿人、辛布里人,后来是苏威汇人、阿得鲁斯人,再到后来的法兰克人、阿勒曼尼人、撒克逊人……这些部落的兴衰更替,使得罗马帝国始终处于持续的战争状态,疲于奔命。

从空间维度来看,这些入侵者大多来自帝国的边缘地带,与罗马的联系相对薄弱,他们长期游离于帝国的控制之外,对罗马文化和政治制度缺乏认同感。

例如哥特人来自南俄草原,法兰克人、阿勒曼尼人则长期生活在莱茵河以外的地区,更重要的是,罗马帝国的行省内部,地方自治盛行,各个行省拥有相对独立的政治和经济体系,对中央政府的依赖性较弱。

这种地方自治的传统,虽然在和平时期有利于帝国的管理,但在面对外敌入侵时,却削弱了帝国的凝聚力和抵抗能力,蛮族入侵并未激起行省居民强烈的统一愿望,他们更倾向于保全自身,而不是为了帝国的整体利益而战。

东罗马帝国的处境则更加艰难,除了来自西方的蛮族入侵,东部还有强大的萨珊波斯帝国虎视眈眈,东西两线作战的压力,使得东罗马帝国无力收复西部失地,最终只能眼睁睁地看着帝国的半壁江山沦陷。

与罗马帝国不同,中原王朝所面临的“蛮族入侵”,并非完全意义上的外来冲击,入侵者并非完全陌生的外来者,而是长期与其接触、并有一定程度汉化的“五胡”。

这些部落例如匈奴、鲜卑等,早在秦汉时期就与中原王朝有着密切的联系,对中原文化和政治制度并不陌生。

匈奴人长期是中原王朝的北方邻居,南匈奴甚至被安置在内蒙古的河套地区,鲜卑人则长期生活在东北地区,与中原王朝的边境相邻,羌人和氐人则更早地融入中原社会,在汉代就被纳入郡县管理体系。

这些“老”蛮族,熟悉中原社会,具备一定的政治野心,他们入侵中原的目的,并非仅仅是为了寻找生存空间,而是为了争夺中原王朝的统治权,匈奴领袖刘渊就曾公开宣称自己是汉朝皇室的后裔,试图以正统继承人的身份夺取帝位。

中原王朝的编户齐民制度,也对帝国的命运产生了重要影响,这种制度将所有居民都纳入户籍管理,加强了中央政府对地方的控制。

与罗马帝国的地方自治不同,中原王朝的居民对中央集权的依赖性更强,更易于接受统一的统治,在“五胡乱华”时期,虽然中原大地一度分裂,但地方居民仍然渴望统一,这为新的统一王朝的出现奠定了基础。

“五胡”之间的内乱最终也促进了新的统一王朝的出现,各个“胡”人政权之间相互攻伐,最终由实力最强的政权统一北方,并最终完成了全国的统一。

罗马帝国和中原王朝,所面临的外部冲击,在性质上存在着根本性的区别,罗马面临的是源源不断的、来自不同文化背景的“新”蛮族入侵,这使得帝国始终处于被动挨打的局面;而中原王朝面临的则是长期与其接触、并有一定程度汉化的“老”蛮族入侵,这使得帝国能够在内部矛盾与外部冲击的叠加下,最终实现重新统一,这两种不同的冲击方式,最终导致了不同的结果。

权力结构和外部冲击,并非孤立存在的因素,它们相互作用,相互影响,共同塑造了帝国的命运,罗马帝国的衰落和中原王朝的复兴,正是这种互动关系的体现。

罗马帝国的制度刚性,使其难以有效应对外部冲击,面对持续不断的蛮族入侵,罗马帝国的反应显得迟缓而笨拙,中央政府缺乏足够的权威和资源来调动全国的力量进行抵抗,地方行省则各自为政,难以形成统一的防御体系。

罗马帝国的军队,也深受制度刚性的影响,军团的组织结构和作战方式,难以适应蛮族部落灵活多变的战术,日耳曼部落的游击战术,就给罗马军团造成了很大的困扰。

此外罗马帝国的经济体系也难以支撑长期战争的消耗。帝国的财政收入主要依赖于行省的税收,而蛮族入侵导致行省经济的衰退,进一步加剧了帝国的财政危机,罗马帝国的政治制度,也缺乏应对危机的灵活性,元老院和皇帝之间的权力斗争,以及地方行省的离心倾向,都削弱了帝国的凝聚力。

在危机面前帝国的统治阶层往往选择妥协和退让,而不是积极寻求解决问题的办法,为了避免与蛮族发生冲突,罗马帝国曾经多次采用和亲政策,将帝国的公主嫁给蛮族首领,但这并没有阻止蛮族的入侵,反而助长了他们的气焰。

与罗马帝国不同,中原王朝的权力结构,使其能够在外部冲击下维持一定程度的稳定性,并最终实现重新统一。

中央集权的政治制度,使得中原王朝能够集中全国的资源进行抵抗,皇帝拥有至高无上的权力,可以调动全国的军队和物资,有效地组织防御和反击。

中原王朝的文化和意识形态,也发挥了重要的作用,儒家思想强调“大一统”和“忠君爱国”,这使得中原王朝的居民在面对外敌入侵时,能够团结一致,共同抵抗。

此外中原王朝的经济体系也相对稳定,农业生产是中原王朝的经济基础,即使在战争时期,农业生产也能够维持一定的水平,为帝国提供必要的物资保障。

“五胡乱华”时期虽然中原大地一度分裂,但中原王朝的文化和政治制度仍然保持着强大的影响力,“五胡”的统治者,大多采用中原王朝的官僚制度和法律体系,并积极学习汉文化。

北魏孝文帝就大力推行汉化政策,促进了“五胡”与中原文化的融合,这种文化和制度的融合,为中原王朝的重新统一奠定了基础,最终隋唐王朝的建立,标志着中原王朝从“五胡乱华”的混乱中走了出来,重新回到了统一和繁荣的轨道。

东西方帝国的兴衰,并非单纯取决于外部冲击的强弱,更取决于其内部权力结构的适应性和韧性,罗马帝国的制度刚性,加剧了外部冲击的负面影响,最终导致帝国的瓦解;而中原王朝的权力结构的韧性,使其能够在外部冲击下维持稳定,最终实现重新统一。

罗马帝国和中原王朝的兴衰,为我们提供了宝贵的历史教训,权力结构的合理设计,以及对外部冲击的有效应对,是维持帝国稳定和长治久安的关键。

罗马帝国的权力结构,过于僵化,缺乏适应性,最终导致帝国在外部冲击下崩溃,而中原王朝的权力结构,则相对灵活,具有一定的韧性,使其能够在外部冲击下维持稳定,并最终实现重新统一。[浮云]

参考来源:

中国新闻网 东西问 | 林超民:为什么中华大地形成大一统国家而欧洲大陆却多国林立?