德国的中型坦克“豹式”仍然是第二次世界大战中最受讨论的战斗车辆之一。尽管存在一些缺陷,这款坦克仍然成为了战争后期德国坦克制造辉煌的象征,并持续吸引着历史学者和装甲爱好者至今。

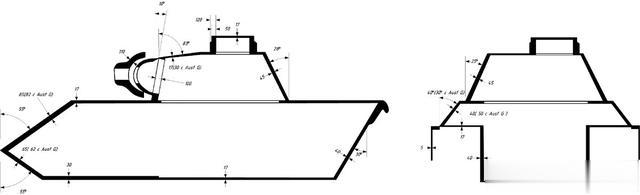

图示:装备7.5厘米KwK 42 L/70火炮的豹式G型(SdKfz 171)

豹式的研发开始较晚——是在1942年,作为对苏联T-34坦克出现的回应。德国工程师试图打造一款结合强大火力、出色装甲防护以及良好机动性的战车。然而,该项目的实施遇到了诸多挑战,尤其是在前线局势迅速变化的背景下。

传奇的诞生历程新型坦克的设计工作是在与苏军T-34发生首次大规模交战后展开的。德军高层意识到,必须打造一款能够应对这种全新威胁的坦克。有趣的是,在设计豹式时,德国工程师毫不避讳地借鉴了大量缴获的T-34上的设计:斜面装甲、大直径负重轮、宽履带等等。

图示:MAN公司和戴姆勒-奔驰公司研制的早期原型车

首批原型车“V1”和“V2”于1942年9月至10月间问世。这些原型的一个特点是其车体并未使用装甲钢。该坦克从图纸到量产仅用了几个月——对于如此复杂的技术产品来说,可谓创纪录的速度。然而设计团队也遇到了许多问题,包括缺乏熟练工人以及部分组件制造难度高。

图示:豹式坦克装甲构造示意图

豹式于1943年1月开始量产,直至1945年4月。主生产厂商是MAN公司,但戴姆勒-奔驰、亨舍尔(Henschel)以及德马格(Demag)等巨头企业也参与了制造。整个生产链共涉及136家配套企业。

图示:豹式Ausf.D型,1943年

1944年7月的月产量达到了峰值——将近380辆坦克。然而,即便如此,依旧无法满足在东线日益增长的兵力消耗。生产过程还受到持续空袭、材料短缺以及熟练劳动力缺乏等问题困扰。为保障生产,有些组件甚至被转移到地下工厂组装。

坦克结构特色豹式采用中硬度轧制钢装甲结构。上前装甲板厚达80毫米,并以57度倾角布置,使其在当时几乎无法被多数反坦克武器击穿。炮塔为焊接结构,侧面和后部装甲厚度为45毫米。

图示:豹式G型,库宾卡坦克博物馆

尤为值得注意的是厚达100毫米的炮盾。炮塔旋转由液压装置驱动,转速受发动机转速影响。如需,也可手动操作,需转动1000圈手轮才能实现炮塔旋转一整圈。

图示:豹式坦克的行走部分

动力装置为“迈巴赫 HL230 P30”发动机,功率700马力。变速箱为七前速一倒档的手动式。冷却系统设计较为复杂,也因此常出现故障。

悬挂系统采用独立扭杆结构,配有大型负重轮。轮子呈棋盘式排列,极大提升了通过性能。然而,冬季常有泥雪卡在轮间并冻结,导致车辆无法移动。

图示:KwK 42火炮的瞄准具视野格网图

主要武器是带有炮口制退器的75毫米KwK 42 L/70火炮,备弹79发。对付步兵时,装备了机枪MG 34一挺(车体前部)以及与主炮同轴的一挺。在后期型号中,甚至配备了夜视仪。

型号与衍生型豹式坦克在服役期间发展出多个主要型号。Ausf.D型特征为双腔炮口制退器和双筒TZF-12光学瞄具。Ausf.A型取消了与步兵通信舱口,炮塔简化,并换装单筒瞄具。产量最大的是Ausf.G型,其车体设计更易于制造,炮盾形状也有所改变。

图示:安装夜视仪的豹式G型坦克

豹式还衍生出多种专用车辆。“猎豹式”是装备88毫米炮的强大自行反坦克炮;“豹式维修车”(Bergepanther)则被认为是战时最出色的抢修与回收车辆之一;而“豹式炮兵观察坦克”(Panzerbeobachtungswagen Panther)则是用于炮兵观察任务的型号,配备独特的光学设备。

实战表现典型的德军坦克营大约配备200辆装甲车辆,包括指挥车、4个连队(每连配22辆豹式)、防空排与工兵排。随着战争推进,连队规模逐步缩减——至1945年春季仅剩10辆。

图示:豹式首次投入实战——库尔斯克会战

库尔斯克会战是豹式的首次实战洗礼。实战中暴露出该车既有优点——强力火炮、正面防护极佳;也有缺陷——技术可靠性差。

在苏德战场上,豹式在防御战中表现最佳,尤其擅长伏击和反突击。其薄弱的侧面装甲在此类战斗中影响较小。在城市战和山地战中也表现出色,得益于其强大的火力和良好的前方防护。

图示:豹式G型坦克

有趣的是,苏军也缴获并使用了部分豹式坦克。首次记录可追溯至1943年8月5日。然而,由于维修复杂以及对高品质燃料的依赖,豹式在苏军中的使用非常有限。

在西线,豹式对盟军来说是个“噩梦”。尤其在诺曼底战役中,复杂地形使其伏击战术大放异彩。盟军主力坦克M4“谢尔曼”几乎无法击穿豹式的正面装甲。

图示:豹式II型,帕顿骑兵与装甲兵博物馆

西方资料往往高估了豹式的表现,而忽略苏联档案中的记载。例如,与苏联IS-2坦克的对比经常脱离上下文,没有考虑具体型号与使用环境差异。

综合评价豹式集成了德国战时装甲制造的多项先进技术。其动力系统前置、战斗舱中置、发动机后置的布局带来了理想的重量分布。大尺寸负重轮配合独立扭杆悬挂提供了优异的越野能力。

图示:猎豹式自行反坦克炮

尽管如此,豹式仍存在重大缺陷。过重与构造复杂导致生产与维护极为困难。高大的车身也使其在战场上较易被发现。特别是侧面装甲较薄,仅45毫米且倾角25度,甚至可被轻型反坦克炮击穿。

正如文中多次提到,豹式的生产需要大量资源与高素质人员。尽管后来试图简化设计,但该车始终难以大规模生产。发动机与变速箱的可靠性问题贯穿其整个服役期。

图示:印有豹式坦克(1944年被击毁)的苏联邮票

苏联工程师高度评价其光学设备与主炮精度,但也指出发动机与传动系统故障率高。特别是战后维修损坏的内侧负重轮极为困难。

最后必须指出,豹式确实是德国最优秀的战车之一。但其高昂的制造成本和技术复杂性,使其未能成为德军预期中的“主力坦克”。尽管如此,它依然在装甲战史上留下了深远影响,并对战后坦克设计产生了重要影响。

图示:战损的豹式坦克,德国科隆,1945年