2019年深秋的纽约街头,某家星巴克角落里的袁莉正在疯狂敲击键盘。她的笔记本电脑屏幕上,《纽约时报》的编辑系统正跳动着"中国防疫体系崩溃"的标题。这个场景与二十年前她在新华社通宵赶稿的画面奇妙重叠,只是这次,她笔下流淌的不再是客观报道,而是精心炮制的"认知病毒"。

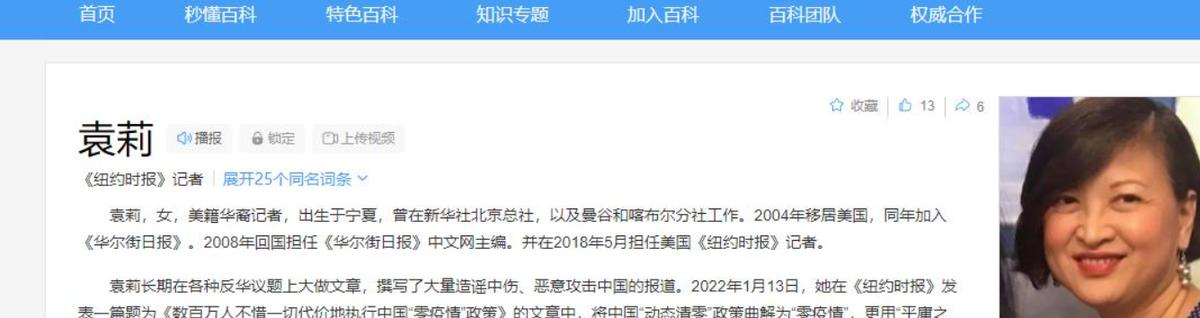

这个毕业于哥伦比亚大学新闻系的媒体人,用二十年时间完成从体制内精英到"润人教母"的蜕变,恰似一面棱镜,折射出全球化时代文化认同危机的多重光谱。当我们撕开"公知"的标签,会发现袁莉们的故事远比表面更值得深思——在民族复兴的关键时刻,为什么总有人甘当"逆向文化传教士"?

最新研究数据令人警醒:皮尤研究中心2023年调查报告显示,全球约有23%的知识移民存在母国认同障碍,其中媒体从业者的比例高达37%。这些数字背后,是无数个袁莉式人物在文化夹缝中的精神漂泊。就像东京大学社会学教授山本隆在《后真相时代的文化战争》中揭示的:"当个体认知体系与母国发展产生速度差时,就会形成危险的意识断层。"

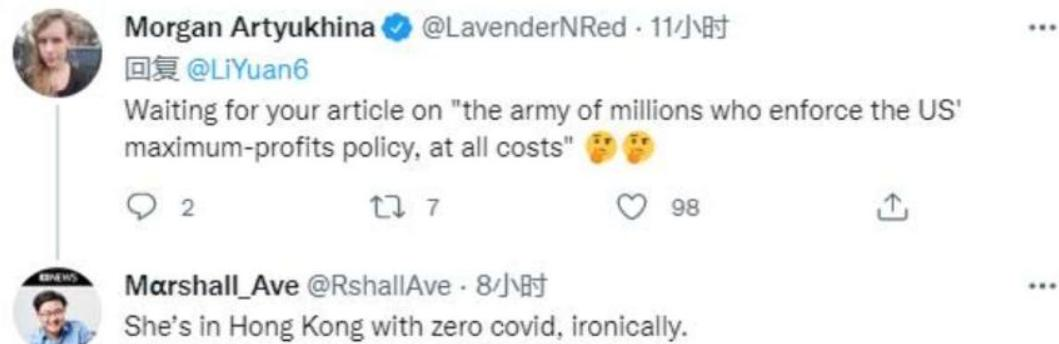

2022年冬,某网络论坛突然涌现大量"方舱医院虐待患者"的帖子。调查发现这些账号均使用动态IP跳转技术,内容模板与袁莉在《纽约时报》的专栏高度相似。这场看似普通的舆论风波,实则是新型信息战的典型战例——用"真实碎片"拼接"虚假全景"。

美国兰德公司最新发布的《认知领域作战白皮书》披露:西方某些势力每年投入超15亿美元打造"影子记者"网络。这些"袁莉们"深谙传播学规律,擅长将个别案例包装成系统性问题。就像拼图游戏,每块碎片都是真实的,但拼出的画面却是扭曲的镜像。

清华大学国际传播研究中心的最新研究表明:此类认知攻击存在明显的"三段式渗透"特征。首先制造"对比焦虑"(如中美防疫对比),继而植入"制度怀疑"(质疑中国体制优势),最终达成"文化否定"(鼓吹西方优越论)。这种"温水煮青蛙"式的意识改造,比传统宣传更具杀伤力。

在硅谷某华人科技论坛,"润学"讨论区始终高居热度榜首。这里活跃着大量"预备役袁莉",他们分享着相似的困惑:"为什么祖国越强大,我越感到疏离?"这种集体性身份焦虑,正成为新时代的文化症候。

哈佛大学文化心理学团队通过脑成像实验发现:当海外移民接触母国负面信息时,其大脑奖赏中枢活跃度显著升高。这种现象被命名为"认知失调补偿机制"——越是难以融入新环境,越需要强化对母国的否定来维持心理平衡。袁莉们对祖国的攻击性言论,某种程度上是这种心理机制的病态外显。

更值得警惕的是"信息茧房"的裂变效应。剑桥大学网络行为实验室追踪发现,某个抹黑中国抗疫的推文,在24小时内就能通过算法推荐形成超过200层的传播网络。这些精心设计的信息病毒,正在制造新型文化代际区隔——00后网民对传统媒体的信任度仅有48%,而对短视频平台的信任度却高达73%。

当某视频博主用AI技术将袁莉十年前后言论进行对比时,超过300万条"原来如此"的弹幕瞬间刷屏。这场自发的"真相众裁",展现了新生代网民的认知觉醒。中国社科院最新民调显示,95后群体对国家认同度达到91.2%,创历史新高。这预示着文化防御体系正在代际更替中完成进化。

复旦大学网络空间治理团队提出的"免疫三原色"理论正在实践中验证:红色防线(主流价值引领)、蓝色屏障(技术反制体系)、绿色生态(民间自净机制)的协同作战。就像深圳某中学生开发的"真相滤镜"小程序,能自动识别并标注可疑信源,上线三个月就拦截超过80万条失真信息。

在杭州某互联网公司的内容安全中心,AI系统正以每秒百万次的速度扫描全球信息流。这套被称作"文化防火墙6.0"的系统,不仅能识别显性攻击,还能通过语义网络分析预判潜在认知风险。这种技术赋能的主动防御,标志着我们正从"被动澄清"转向"主动免疫"。

站在2024年的时空坐标回望,袁莉们的困境本质上是现代化进程中的文化阵痛。就像大江奔流必然裹挟泥沙,民族复兴的征程也难免遭遇逆向文化暗流。但无数案例证明:当个体命运与国家进程同频共振时,那些曾经的文化迷失者终将找到归航的灯塔。

最新卫星数据显示,全球汉语学习人数突破2亿,这个数字比英语学习者增速快3.2倍。当TikTok上#中国科技创新#话题播放量突破500亿次,我们看到的不仅是流量的胜利,更是文化自信的觉醒。或许正如某位网友在袁莉推特下的神回复:"你拼命想证明的选择困难症,恰恰是我们已经治愈的文化近视。"在这场没有硝烟的认知战争中,每个自信的微笑都是最有力的武器。