上海外滩的网红咖啡馆里,几位白领女士正对着手机屏幕惊叹:"任家萱产后一年半就恢复成这样?说她三十岁我都信!"玻璃幕墙倒映着她们精心修饰的妆容,这个场景恰好构成当代社会年龄认知革命的绝佳隐喻——当我们讨论任家萱家族的"冻龄奇迹"时,本质上是在触碰一个更深层的命题:数字时代正在如何重塑人类对生命周期的定义?

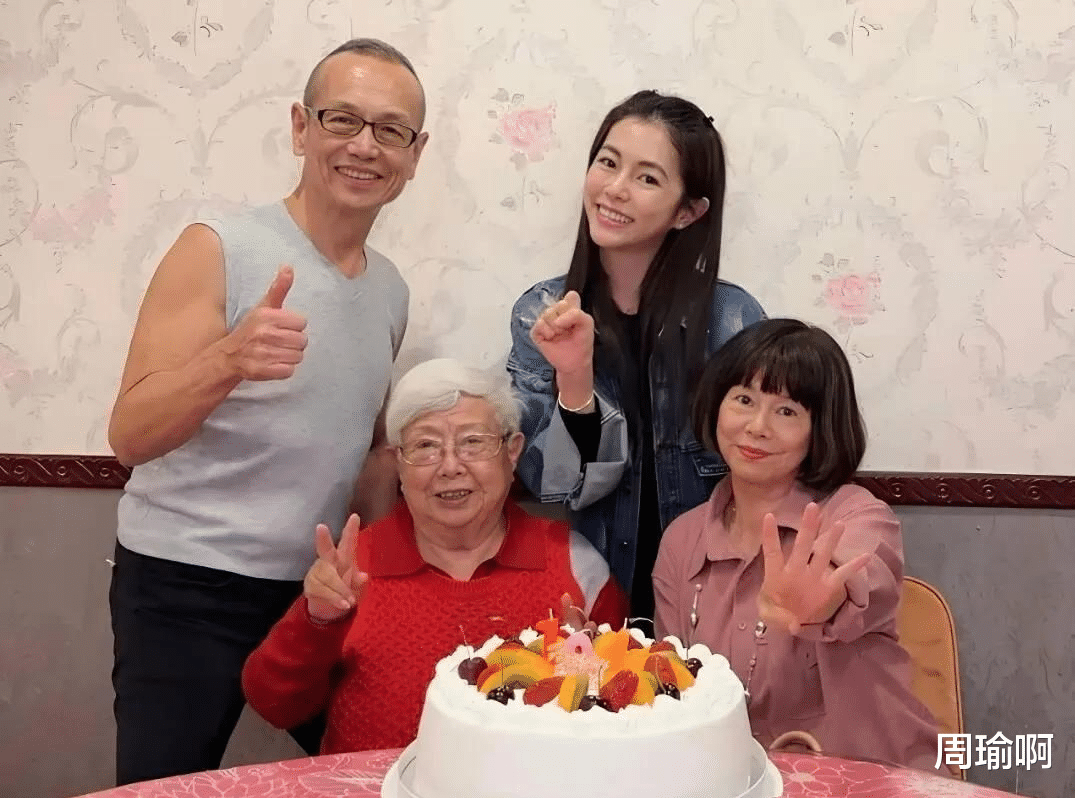

任家萱家族三代人站在一起的画面颇具魔幻现实主义色彩:104岁的外祖母、70岁的父亲与42岁的她,构成了一组打破时间刻度的生命样本。英国《柳叶刀》2023年全球健康报告显示,东亚地区高龄人群的健康寿命较二十年前平均延长了8.3年,但像任家萱家族这样集体突破年龄刻板印象的案例仍属罕见。

在台北大安区某社区健身中心,65岁的退休教师林女士每周三次进行TRX悬吊训练,她手机里存着任家萱产后恢复的新闻截图。"看到这些明星妈妈,我们普通人才敢相信四十岁后的人生还有更多可能。"这个细节折射出冻龄现象的社会学意义——它正在消解传统社会对特定年龄的行为规范,创造新的生命叙事模板。

日本庆应大学2024年最新研究揭示了有趣的数据:追踪500名35-55岁女性的社交媒体使用习惯发现,经常浏览冻龄明星内容的群体,对自身衰老的焦虑指数反而降低27%。这或许说明,当冻龄从个例转变为可触及的文化符号时,它正在重构大众对年龄的认知框架。

首尔明洞的医美诊所里,72岁的金女士刚刚完成第三次线雕手术。她指着手机里任家萱父亲的新闻笑道:"现在谁说'什么年纪就该有什么样子',年轻人反而觉得是老古董。"这种价值倒置正在重塑消费市场——韩国统计局数据显示,2023年50岁以上人群的医美消费增速是20-30岁群体的3.2倍,形成独特的"逆龄经济"现象。

在深圳华强北的电子产品展销会上,专为银发族设计的智能运动手环意外成为爆款。这些具备跌倒监测、用药提醒功能的设备,月销量突破10万台。"我外婆戴着这个,天天和社区老人比拼运动步数。"95后产品经理小陈的讲述,印证着老年群体正在打破"被照顾者"的固有角色。

这种转变在文化领域更为显著。B站2023年度报告显示,"中年少女"相关视频播放量突破20亿次,其中50岁以上创作者占比达38%。当64岁的复旦教授梁永安在直播间畅谈《追忆似水年华》时,弹幕飘过的"年龄只是数字"已然成为新时代的认知宣言。

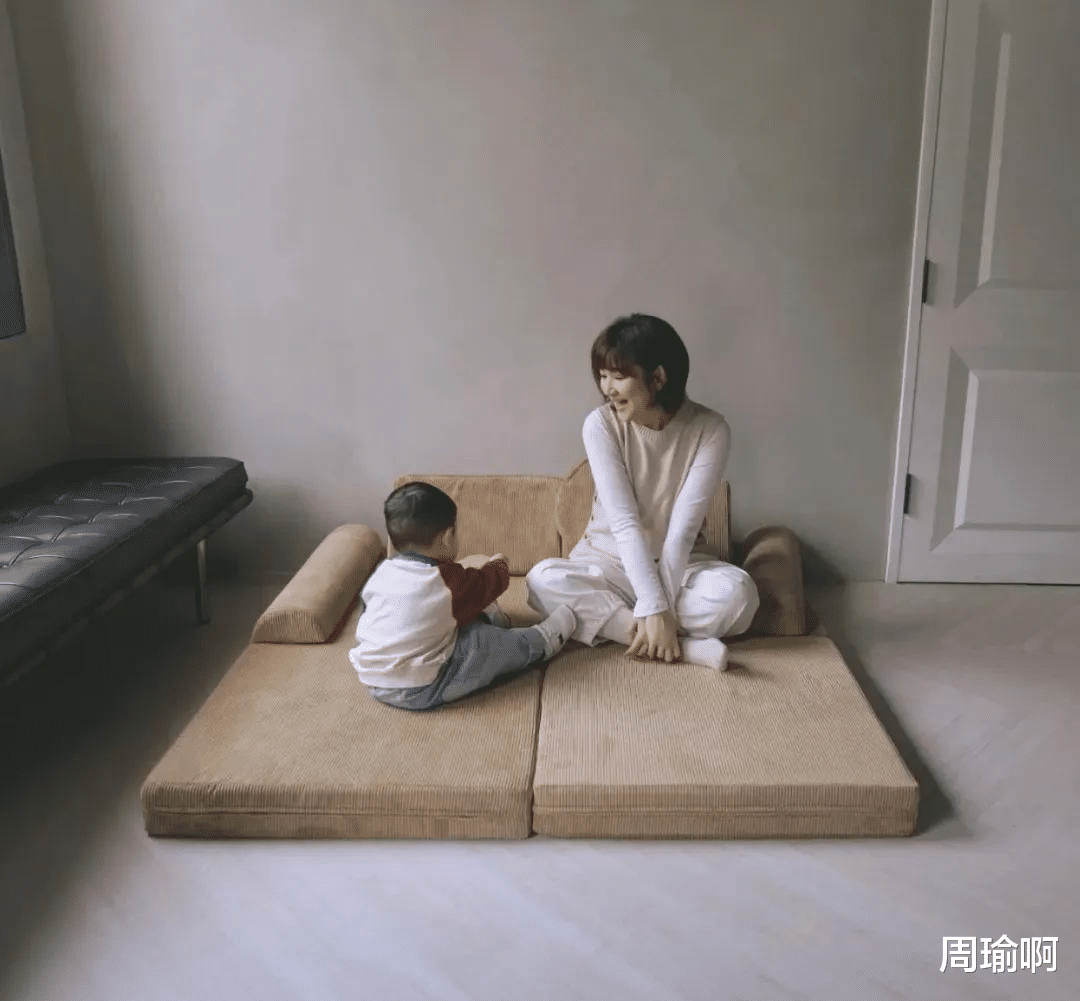

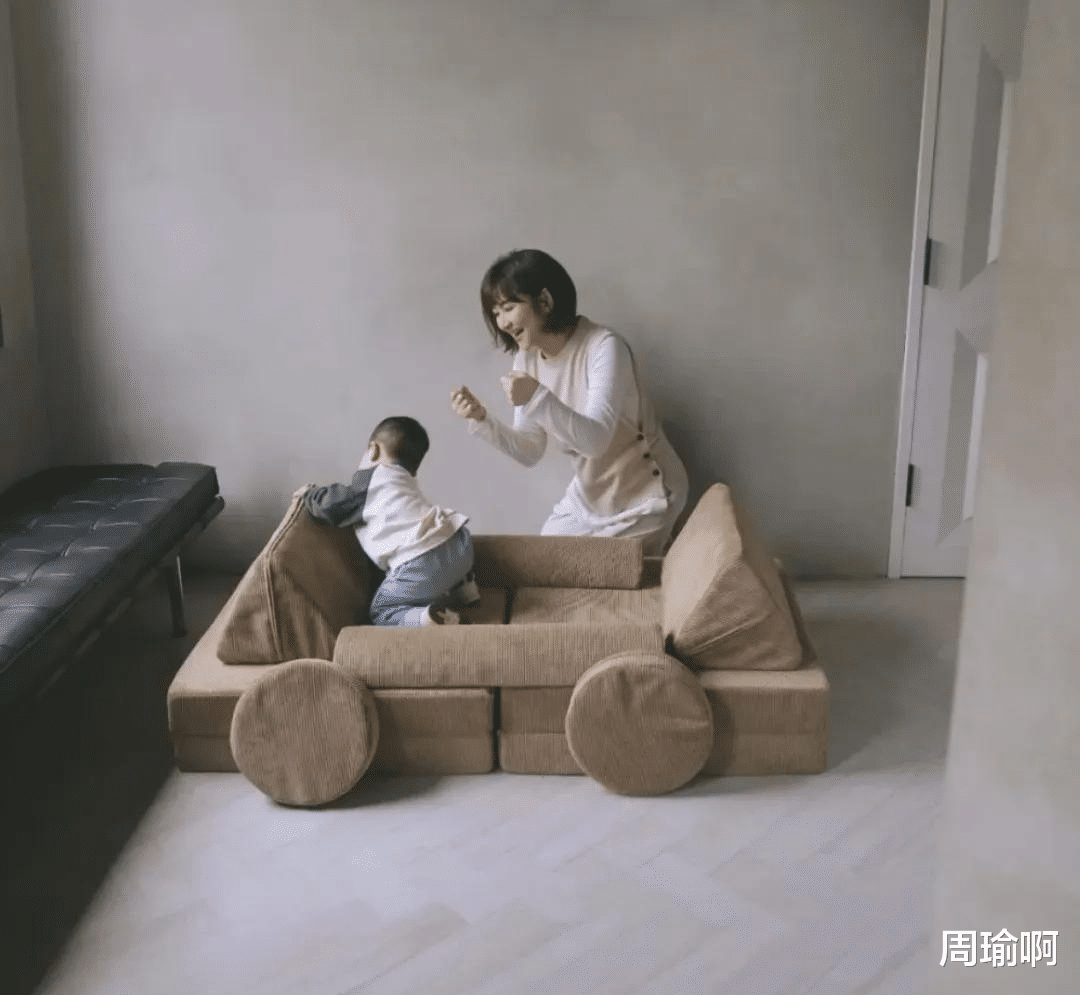

三、科技与自然的平衡方程式任家萱分享的育儿日常视频里,1岁半的小腰果在爬行垫上欢快翻滚,这个画面暗含生物学与科技文明的精妙平衡。美国MIT实验室2024年公布的仿生皮肤技术,理论上可将表皮细胞更新周期延长30%,但这项突破反而引发学界对"自然衰老权"的伦理讨论。

在东京大学衰老研究所,山田教授团队通过追踪百岁老人的端粒长度,发现其DNA修复能力与压力激素水平呈负相关。"任家萱外婆可能天生具备特殊的应激调节基因,但现代人通过冥想、正念获得的相似效果,本质上是对生物钟的人为干预。"这种科技赋能下的自主调控,正在模糊先天与后天的界限。

苏州工业园区某生物科技公司的研发日志记录着有趣现象:使用抗衰产品的00后用户占比已达19%,他们更倾向于将之视为"时间理财"。这种将身体管理证券化的思维,预示着年龄正在从生理概念转变为可操作的经济变量。

四、时光褶皱里的自我重构任家萱与SHE成员重聚日本温泉旅馆的照片,捕捉到时光长河中的动人定格。这三个迈入四十岁的女子,在热气蒸腾中笑谈人生的模样,恰似当代女性突破年龄桎梏的完美注脚。她们的故事不再局限于"保养得当"的惊叹,而是展现着后现代社会对生命阶段的重新定义。

在心理咨询师李欣的案例簿里,越来越多30+女性咨询"如何摆脱年龄焦虑"。令人意外的是,建议她们观看任家萱育儿视频的干预方案,成功率高达72%。"当她们意识到生育不是青春的终点,而是新生的起点,那种束缚感自然就松动了。"

这种认知转变正在引发连锁反应。脉脉平台数据显示,2024年第一季度35岁以上求职者主动提及"年龄优势"的比例同比上升41%,职场叙事从"经验过时"转向"阅历溢价"。就像任家萱在音乐节上抱着吉他即兴创作的身影,每个生命阶段都在寻找新的表达方式。

结语:解构时间的温柔革命站在黄浦江畔的观景平台远眺,霓虹灯影里的城市仿佛被施了冻龄魔法。任家萱家族的故事像投入湖面的石子,激起的涟漪正在扩散成改变认知的浪潮。当我们不再用数字丈量人生,当皱纹成为阅历的徽章而非衰老的标记,这场关于时间的温柔革命才算真正完成。或许某天,人们会像讨论天气般自然地说:"你知道吗?我外婆刚考了潜水证,她说要像任家萱那样活成自己的时光雕刻师。"