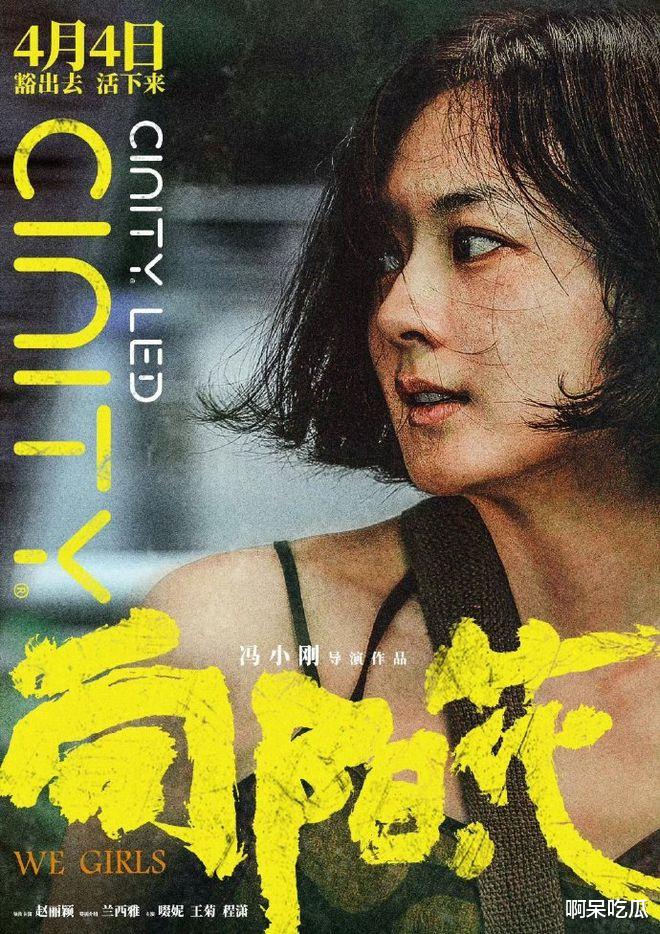

在北京保利国际影城的放映厅里,《向阳·花》特别观影活动的灯光渐次亮起,导演冯小刚与主演赵丽颖、程潇并肩而立。

当被问及拍摄过程中的最大遗憾时,这位以犀利风格著称的导演首次向公众披露了一个关键信息:“我们删减了丽颖部分极具张力的台词。”

这番坦诚的创作自白,恰如一粒投入平静湖面的石子,在电影界激起层层涟漪。

创作取舍的艺术平衡在影片后期制作阶段,冯小刚团队面临着创作者与传播者双重身份的艰难抉择。

导演透露的删减片段中,赵丽颖饰演的角色展现出突破常规的锋芒:那些“更狠、更爷”的台词设计,原本是角色在极端困境下的真实反应。

这种充满原始生命力的表达,既符合剧情逻辑,也展现了演员的爆发式演技。

“第一版剪辑时,这些台词带来的冲击力让我自己都感到震撼。”冯小刚在映后交流中坦言。

但经过审慎考虑,创作团队最终选择了克制。

这种自我审查并非单纯的艺术妥协,而是建立在对当代观众心理承受力的深入调研之上。

据参与试映的业内人士透露,被删减内容涉及角色在生存重压下对人性底线的叩问,其尖锐程度可能突破主流观众的接受阈值。

面对角色完整性的调整,赵丽颖展现出职业演员的专业素养,在拍摄现场近40度的高温中,这位实力派演员始终保持着对角色的全情投入。

“我们就像真正的求生者,每天被各种突发事件推着走,根本没有时间进行理性思考。”她在分享创作心得时,将拍摄过程比作“在沙漠中寻找绿洲”的生存挑战。

剧组的创作日志显示,被删减戏份多集中在极端环境下的爆发场景。

赵丽颖曾连续18小时浸泡在人工降雨中完成情绪递进表演,其即兴发挥的台词原本可能成为影片的高光时刻。

这种创作强度与艺术追求的碰撞,折射出现实主义题材拍摄的特殊挑战——如何在真实性与观赏性之间找到平衡支点。

《向阳·花》的创作调整并非个例,根据中国电影家协会最新发布的行业报告,近三年院线电影的平均删减时长达11.7分钟,涉及因素从审查红线到市场预期的多维考量。

冯小刚的选择揭示了一个残酷现实:在当今的电影生态中,导演既是艺术家,也是风险评估师。

这种创作困境在新生代导演中尤为凸显,某青年导演在匿名采访中表示:“我们这代影人就像戴着镣铐跳舞,既要保持艺术锐度,又要考虑传播安全。”

这种双重压力催生出独特的创作智慧——《向阳·花》选择通过镜头语言弥补台词删减,用极具压迫感的运镜和色调变化暗示角色内心风暴。

值得关注的是,观众审美正在发生微妙转变,猫眼研究院数据显示,近五年现实主义题材的观众接受阈值年均提升5.3%,但对极端情节的忍耐度反而下降2.1%。

这种看似矛盾的数据背后,是流媒体时代带来的审美分化:核心影迷追求艺术突破,而大众观众更倾向温和表达。

《向阳·花》的删减决策恰是对这种市场分化的回应。

保留的戏份中,赵丽颖通过细微的表情变化展现角色韧性:一个颤抖的眼睑、一次欲言又止的吞咽,这些“沉默的爆发”反而创造出更持久的艺术感染力。

这种创作策略印证了法国电影理论家巴赞的观点——有时克制比放纵更具力量。

站在中国电影产业化进程的坐标轴上观察,《向阳·花》的创作调整具有典型意义。

它折射出电影作为大众艺术形式与生俱来的矛盾属性:既是个人艺术表达的载体,也是群体意识传播的媒介。

冯小刚在交流会上强调的“传播效果”,正是这种双重属性的现实投影。

值得欣慰的是,创作团队并未将删减视为单纯妥协,被保留的影像中,程潇饰演的配角与赵丽颖形成镜像对照,通过人物关系的张力弥补了直接表达的缺失。

这种“留白式叙事”反而为观众预留了思考空间,使影片获得超越具体台词的精神重量。

在映后交流的尾声,有观众提问:“这些删减会通过导演剪辑版重现吗?”冯小刚报以意味深长的微笑:“电影就像生活,遗憾本身就是创作的一部分。”

这个开放式的回答,恰如其分地诠释了当代影人的创作哲学——在限制中寻找自由,在妥协中坚守底线。

这场关于创作取舍的讨论,最终超越了《向阳·花》本身,成为观察中国电影产业发展的微观样本。

当放映厅的灯光再次暗下,银幕上那些未说尽的台词,那些被克制的爆发,反而在观众心中投射出更辽阔的想象空间。

这或许就是电影艺术的终极魅力:用可见的有限,唤醒不可见的无限。

图源网络,侵权删~