**为什么有人愿意花时间去恨? **

如果你不喜欢一个人,你会每天盯着他的微博、抖音,甚至每一条新闻都不放过吗?听起来荒诞,但现实中偏偏就有这样一群人:他们不仅不喜欢某个人,还天天关注对方的一举一动,然后疯狂输出批评、指责,甚至不惜用诋毁和构陷来表达自己的“厌恶”。 这种现象让人不禁思考:这究竟是单纯的讨厌,还是背后另有隐情?

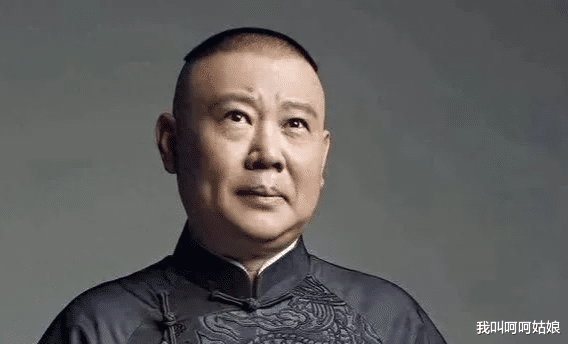

郭德纲无疑是相声界最具争议的人物之一。 喜欢他的人认为他是传统艺术的复兴者;而讨厌他的人则对他口诛笔伐,恨不得把他批得体无完肤。 然而,在这些讨厌他的人当中,有一部分人表现得尤为特殊——他们不仅公开反对郭德纲,还会不遗余力地寻找他的“黑料”,并乐此不疲地传播出去。

正常来说,每个人都有自己的喜好和厌恶。如果不喜欢郭德纲,完全可以选择无视他,不去听他的相声,也不去看关于他的任何新闻。 这才是最省心、最理智的做法。 但纲黑的行为显然超出了“不喜欢”的范畴,更像是某种“职业化”的操作。

每当郭德纲的新节目上线,他们会迅速找出其中的“槽点”并大肆渲染;如果德云社的某个演员被曝出负面新闻,他们会立刻将矛头指向郭德纲,声称这是“管理不善”;甚至连郭德纲的私人生活也被翻了个底朝天,比如他的家庭关系、子女教育等,都被拿来当作攻击的素材。

这种行为模式非常类似于某些“网络水军”。 他们看似自发地表达观点,但实际上可能是受雇于某些特定群体,为达到某种目的而刻意制造舆论。 那么,这些幕后推手到底是谁呢? 或许是郭德纲的老对手,希望通过抹黑他来提升自己的影响力;也可能是某些传统曲艺团体对郭德纲的成功感到不满,试图遏制他的影响力;又或者是某个新兴娱乐公司试图通过打压德云社来抢占市场。

无论真相如何,纲黑的存在确实反映了当下互联网环境中的一种畸形现象:人们不再单纯因为兴趣而发声,而是被金钱和利益驱使,成为了一种“工具人”。

从心理学角度看,这种热衷于“黑”别人的行为可能源于“投射效应”。 当我们对自己不满意时,往往会将这种负面情绪转移到他人身上。 例如,那些纲黑可能并不是真正讨厌郭德纲,而是通过贬低他来获得一种心理上的优越感。 此外,现代社会的快节奏生活也让很多人缺乏安全感,于是他们通过在网络上找到“共同敌人”,形成一个小圈子,以此获得归属感。

人生短暂,请把时间留给值得的人和事。与其浪费时间和精力去“黑”别人,不如专注于提升自己,做更有意义的事情。 如果你觉得郭德纲不好,那就远离他;如果你喜欢他,那就支持他。至于那些整天忙着“黑”别人的人,也许他们真正需要的是反思自己的生活,而不是纠结于别人的成败。