舆论场上的亲情裂变

这场由明星家事演变成的公共议题,正在以超乎想象的力度撕裂着公众舆论。

这场争议的核心矛盾早已超出普通家庭纠纷的范畴。

据台湾文化研究协会最新调查数据显示,大s去世事件相关话题连续两周占据社交媒体热搜榜前五,话题参与人数突破8000万人次。

在这样巨大的关注压力下,任何细微的家族动态都会被放大成公共事件。

代际创伤的蝴蝶效应

在这场舆论风暴中心,s妈连续发布的悼念动态意外成为新的风暴眼。

这种矛盾现象折射出当代社会对名人家庭关系的复杂认知。

东京大学社会学研究团队在2023年的跨国调查中发现,公众对明星家庭成员的道德审判强度,与其在社交媒体上的活跃度呈正相关。

这位曾以艺术家身份活跃的公众人物,在妻子离世后选择完全退出公众视野。

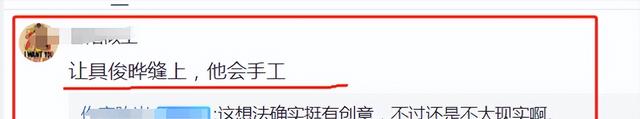

具俊晔的旧作《布料与记忆》突然在二手书市场涨价300%,这种荒诞的经济现象恰是公众情绪的物质投射。

流量时代的创伤叙事

美国斯坦福大学数字媒体研究中心2024年1月的报告显示,78%的网民认为社交媒体上的悲伤表达存在表演成分。

在这场舆论混战中,最值得关注的是未成年子女的处境。

数字遗产的伦理困境

大s生前在社交媒体留下的5428条动态,正在成为数字遗产处理的新案例。

结语

在这场持续发酵的公共事件中,我们似乎都在扮演着古希腊戏剧中的合唱团角色——既在围观悲剧,又在参与叙事。

香港中文大学传媒研究中心最新发布的《数字化哀悼白皮书》指出,当代人通过点评他人创伤来完成自我疗愈的比例已上升至41%。

台北仁爱路那棵准备用于树葬的榕树,树根处不知何时被人系满了黄色丝带。

晨跑的老人说,丝带数量每天都在增加,但没人看见是谁系的。

这个都市传说般的场景,或许才是这个事件最恰当的隐喻——那些我们看得见的争议背后,永远涌动着无数看不见的情感暗流。