“一起爬山吗?”这句看似平常的邀请,因为《隐秘的角落》这部剧,变成了带有悬疑色彩的网络热梗。剧集的成功,让“小白船”、“笛卡尔”、“朱朝阳”等元素迅速出圈,也捧红了剧中的演员。然而,在掌声与鲜花背后,却隐藏着一场鲜为人知的版权纠纷,一场关于编剧署名权的拉锯战,揭开了影视行业“隐秘的角落”——编剧的生存现状。

这场纠纷的主角是两位编剧,王雨铭和杨涵。他们创作的剧本,成为了《隐秘的角落》前三集,也就是最关键、最吸引观众眼球的铺垫部分的基础。然而,在剧集播出后,他们的名字却仅仅出现在了片尾的“特别鸣谢”中,而并非与其他编剧并列出现在片头。这对于任何一位创作者来说,都是难以接受的。试想一下,你呕心沥血的作品,被世人称赞,但却无人知晓你的名字,这是何等的憋屈和无奈?

两位编剧的遭遇,引发了广泛的讨论。有人质疑剧方的做法,认为这是对创作者的 disrespect;也有人认为,影视作品是集体创作的成果,编剧只是其中一环,不必过分强调个人贡献。更有甚者,认为两位编剧是在“蹭热度”,借机炒作。

然而,事实胜于雄辩。经过长达四年的诉讼,法院最终判决剧方侵权,确认了王雨铭和杨涵对前三集剧本的贡献,并要求剧方在片头添加他们的署名。这场胜利来之不易,它不仅是两位编剧的个人胜利,更是对所有影视编剧的鼓舞,是对原创精神的捍卫。

这场官司的背后,反映的是影视行业长期以来存在的编剧地位低下的问题。编剧作为影视作品的灵魂,却常常处于食物链的底端,他们的劳动成果得不到应有的尊重和保护。很多编剧都经历过剧本被随意修改、删减,甚至被完全推翻重写的经历。他们的心血被践踏,他们的付出被漠视,他们的权益被侵犯。

据统计,2022年国产电视剧产量为333部,网剧产量为297部,共计630部。面对如此庞大的市场,合格的编剧却始终供不应求。究其原因,除了行业门槛相对较低,吸引大量非专业人士涌入外,更重要的原因是编剧的权益得不到保障,导致优秀人才流失。很多有才华的编剧,因为无法忍受行业乱象,最终选择离开。

试想,如果一个行业连最基本的创作者的权益都无法保障,又如何能够吸引更多优秀的人才加入?又如何能够创作出更多优秀的影视作品?

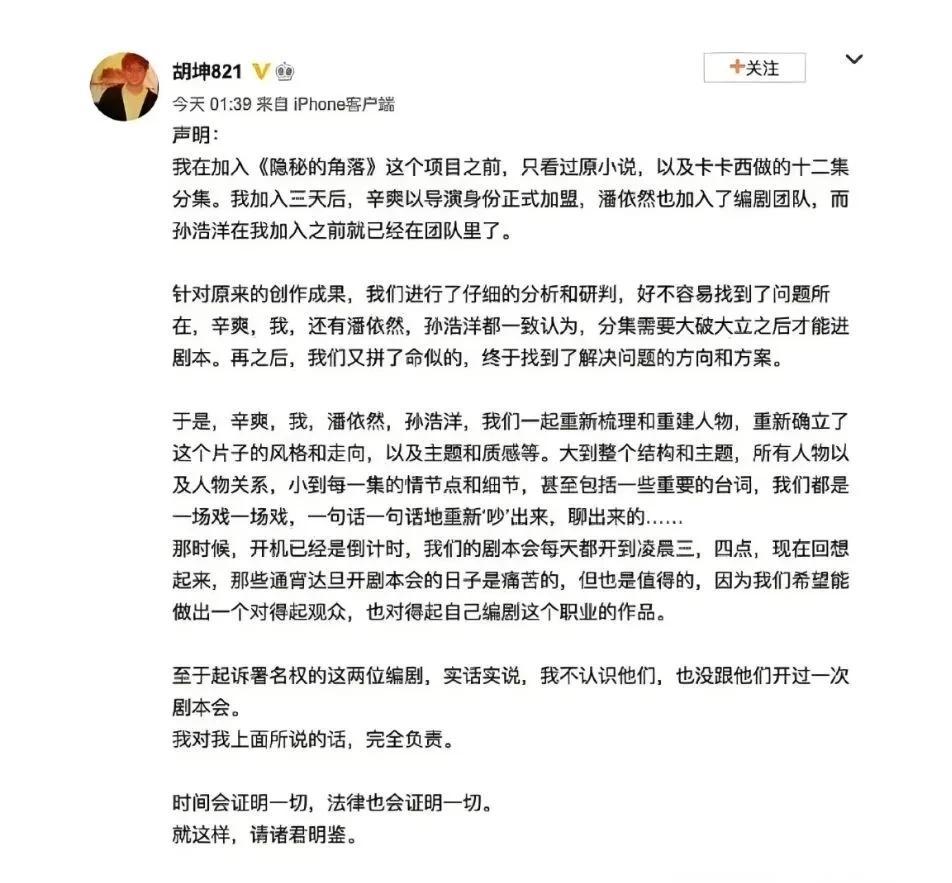

再回到《隐秘的角落》这部剧,它的成功离不开优秀的剧本,离不开王雨铭和杨涵的付出。然而,剧方在处理署名权纠纷时的态度,却让人感到失望。即使在法院判决之后,他们也只是将两位编剧的名字添加在了片尾,而非片头,这显然是一种敷衍和妥协,缺乏对创作者的真诚尊重。

这种做法,不仅伤害了当事人的感情,也损害了剧集的声誉,更传递了一种错误的价值观:即使你的权益被侵犯,即使你赢得了官司,你也未必能够得到应有的尊重和补偿。

这不仅仅是两位编剧的故事,更是整个影视行业需要反思的问题。我们应该如何保障编剧的权益?如何营造一个尊重创作、鼓励创新的环境?

首先,需要加强法律法规的建设,加大对侵权行为的惩处力度,让侵权者付出代价。其次,行业协会应该发挥作用,制定行业规范,规范影视制作流程,保障编剧的权益。再次,需要加强舆论监督,引导公众尊重版权,尊重创作者的劳动成果。最后,也需要编剧自身提高法律意识,勇于维护自己的合法权益。

影视作品的创作是一个复杂的过程,需要导演、演员、编剧等各个环节的共同努力。然而,剧本作为影视作品的基石,其重要性不言而喻。只有尊重编剧,保障他们的权益,才能激发他们的创作热情,才能创作出更多优秀的影视作品。

王雨铭和杨涵的维权之路,虽然漫长而艰辛,但最终取得了胜利。他们的坚持,不仅为自己争取了权益,也为整个行业带来了希望。希望未来,所有的编剧都能得到应有的尊重和保护,希望影视行业能够更加健康、有序地发展。

我们期待着,在未来的影视作品中,不再有“隐秘的角落”,每个创作者的付出都能得到认可,每个作品的背后都能闪耀着尊重和公平的光芒。只有这样,才能真正推动中国影视行业的繁荣发展,才能让更多优秀的影视作品走向世界。

“爬山梗”的流行,不仅仅是一种娱乐现象,更是一种警示,提醒我们关注那些被隐藏的,被忽视的,被不公平对待的群体。希望通过这个事件,能够引发更多人对编剧权益的关注和思考,让更多人理解和支持编剧的创作,共同营造一个更加公平、公正、健康的影视创作环境,让“爬山”不再成为一种隐喻,而是一种真正的享受。 这场“爬山”之旅,最终的目的地,应该是对创作的尊重,对人才的珍惜,对艺术的敬畏。