在十八世纪,林奈引入了一个生物分类系统,这个系统构成了我们今天使用的系统的基础。

在《自然系统》第十版(1758年)中,林奈为我们的物种——智人——发明了一个新的名称,并用它确定了五个亚种或种族。

林奈还确认了第二个“人类”物种,即包括各种类人和类人猿的畸形人。

德国解剖学家约翰·弗里德里希·布鲁门巴哈(1752-1840)在很多方面都是体质人类学之父。

他建立了最早的生物人类学材料大集合之一,包括大量的头骨,为了更好地理解生物人类学,他仔细地标注了它们的起源人类物种的多样性。

像林奈一样,布鲁门巴哈也是一个单语言学家,他充分认识到给种族命名的陷阱:

人类只有一个种类;和我们所熟悉的时代和气候的所有人,可能都起源于一个共同的血统。

所有国家在人体的形状和颜色上的差异,并不比其他许多有组织的身体,特别是家畜,在我们眼前出现的差异更显著或更不可思议。

所有这些差异也是如此无意识地运行,如此多的阴影和过渡,以至于不可能用任何但非常武断的限制来区分它们。

尽管他知道这些限制是武断的,但为了方便起见,布鲁门巴哈还是把五个种族区分开来。他也强烈否认“野生的”或“野性的”个体的存在代表了一种独特的人类。

布鲁门巴哈是第一个使用“高加索人”一词来描述欧亚大陆西部和南部的人,因为他认为这些人的可能来源是在今天佐治亚州的高加索地区。

单基因论者面临一个基本问题:他们很难解释不同的种族来自哪里,如果他们都有这样一个最近的共同起源。

许多人信奉一种非常强烈的环境保护论,认为人体在生物学上具有很强的可塑性,环境有巨大的力量来塑造我们的解剖结构。

塞缪尔·斯坦霍普·史密斯牧师是普林斯顿大学的校长,也是第一位论述人类自然历史的美国作家,他提供了一个他认为环境塑造解剖学力量的例子。

史密斯关注“南方各州的黑人”,史密斯声称,与家奴相比,野外奴隶肤色更深,在身体和行为上都保留了更多的“非洲”特征,家奴在外表上更“精致”,皮肤更浅,举止优雅。

他认为,文明对家奴的影响塑造了他们的解剖结构,使他们更像他们的“文明”主人(当然,斯密不承认家奴可能因为与主人有血缘关系而像主人,或者因为他们的“精致”外表而被选中)。

按照在他那个时代的标准,史密斯不是一个种族主义者;他相信世博会以欧洲为基础的文明肯定会导致人们(非洲人或印度人)呈现出欧洲人的外貌。

在19世纪早期,随着关于人类多样性的信息越来越多,许多科学家发现很难相信他们观察到的所有种族多样性都是在公元前出现的。

塞缪尔·乔治·莫顿(1799-1851),一位来自费城的解剖学家和内科医生,是一夫多妻制或多种创造或起源的最突出的倡导者之一。

他认为,考虑到地球仅有6000年的历史,而且不同的种族在古埃及的遗迹中有所表现,没有足够的时间让分化发生。

多基因论者拒绝接受环境有几乎无限的力量来重塑人体的观点。到十九世纪中叶,多基因论的观点越来越被严肃的科学家所接受。

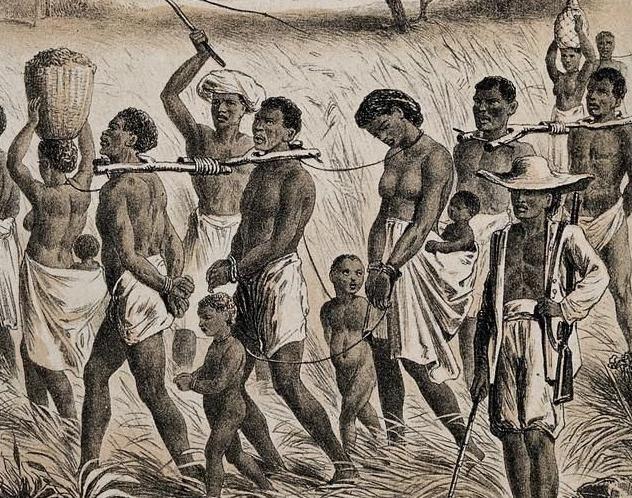

奴隶制的问题经常与19世纪关于种族起源的辩论联系在一起,尽管不是以一种一致的方式。

在英国,早期的人类学团体是根据他们的坚持单基因或多基因,这种分裂也反映了对种族平等和奴隶制合法性的不同看法。

在美国内战之前,尽管种族的起源成为废奴辩论中的一个问题,但一夫多妻制和一夫多妻制的倡导者并不总是站在辩论的一边或另一边。

1859年达尔文的《物种起源》出版后,多基因论和单基因论的争论平息了,在某种程度上,进化的观点可以容纳两种立场的各个方面。

(作者观点)很明显,所有的人类都是一个物种的成员,拥有共同的进化史,这一观点与单基因论是一致的。

另一方面,不同的种族可以从他们自己的进化史的角度来看,并不难构建强调种族差异和种族不平等“进化”的超自然进化情景。

在整个二十世纪,对人类种群变异的科学研究受到政治和文化力量的影响。

当然,情况一直如此,但对这些因素对“客观”科学的影响的认识有所提高,特别是在第二次世界大战结束后。人们也越来越意识到科学和其他方面的种族主义。

在一个层面上,种族主义仅仅是基于他或她的种族传统对一个人的偏见。

这种偏见的基础是这样一种观点,即一个人的重要品质(如智力、体能和气质)是由他或她在一个种族群体中的成员身份在生物学上决定的。

陈规定型观念也是种族主义的一个重要组成部分,尤其是更为"日常"的种族主义。

种族问题以不同的方式在三个卷入第二次世界大战的主要国家中至关重要:德国、日本和美国。

在大萧条时期的德国,纳粹党在以颂扬雅利安主义为中心的意识形态基础上崛起,雅利安主义是一种种族主义,实际上是北欧种族历史的神话再现。

雅利安神话颂扬“真正的”德国人是“优等种族”的成员,并被用来证明征服和最终灭绝“劣等种族”,如犹太人和吉普赛人(罗姆人)。

纳粹意识形态利用并放大了早已存在的种族偏见,而纳粹自己也以前所未有的规模对这些冲动采取了行动。

在战前的日本,帝国政府和军队也培养了一种种族优越感的意识形态,强调天皇的神一般的地位。

一些日本领导人特别关注日本与西方列强冲突中的种族问题,认为他们在一定程度上受到了西方关于日本种族劣等的观念的推动。

日本帝国主义者将他们对中国满洲省和其他亚洲国家的侵略说成是从非亚洲殖民者手中解放出来的战争的一部分,同时宣称他们对其臣民的优越性。

二十世纪上半叶的美国从根本上说是一个种族主义国家。对印第安人的征服已经完成,他们的灭亡在当时的文学和电影中被颂扬。

黑人和白人过着分离和不平等的生活;黑人的二等地位在法律上通过种族歧视法得到加强,在法律之外通过私刑和其他暴力胁迫手段得到加强。

移民法限制“不受欢迎的人”入境,如亚洲人、南欧人、中欧人和东欧人。第二次世界大战期间,居住在美国大陆的日裔美国人和日本国民在战争期间被关押在“迁移”营地。

战后,民权和种族平等的倡导者意识到美国帮助打败了两个种族主义政权,同时在国内保持种族主义政策和文化态度。

(作者观点)20世纪民权运动之后,主张族裔多样性和文化多元性成为新的“政治正确”标准并占据主导地位,但并未有效解决美国的种族和族裔不平等问题,相反产生了新旧文化认同之间的冲突,不同形式的种族矛盾时有发生。

人类学家弗朗茨·博厄斯和他的追随者在20世纪初倡导重新评价种族概念。不像现代人类学家倾向于非常专业化,博厄斯在文化,生物和语言领域进行研究。

尽管他并不反对种族的概念,但他还是煞费苦心地强调,在任何群体中都需要仔细研究生物、文化、心理和语言,以便用当地的术语来理解它们。

在《原始人的思想》( 1911/1938)中,博厄斯认为,几乎没有证据表明种族生物学和文化成就之间存在强有力的联系。

博厄斯的生物学工作集中于颅骨测量和人体测量,测量身体的不同方面,如身材或皮肤,并在他的大规模研究中达到高潮,该研究比较了美国移民和他们在美国出生的孩子的头部和身体形态。

他观察到的父母和后代之间的差异使博厄斯强调在“种族”类型中有大量的生物可塑性。

博厄斯对种族的看法比他同时代的许多人要温和得多。尽管博厄斯关于移民体型变化的工作的有效性仍有争议,毫无疑问,博厄斯发起的种族和种族主义批判是二十世纪最伟大的科学成就之一。

人类学家兼作家阿什一直反对使用“种族”一词莱伊·蒙塔古(1905-1999)。

虽然他没有发明这个词,但蒙塔古是描述人类群体的种族群体一词的支持者。

种族群体主要通过社会障碍相互分离,这可能导致生物分化或成为生物差异的标志。

尽管这一术语已被广泛使用,在许多情况下作为种族的替代品,但它在生物学导向的研究中的使用远非理想,因为它明确地将社会文化因素纳入群体识别中。

蒙塔古是《联合国关于种族问题的声明》( 1950年)的主要作者,这是一份影响深远的文件,其中提出了一个有力的论点,即纳粹的“种族科学”——甚至种族一词——没有科学依据。

联合国关于种族的声明启发了最近美国人类学关于种族的声明,该书试图总结当代关于种族以及文化和政治背景的科学观点,在这些背景下,生物变异得以形成和表达。

今天,生物人类学家在他们的工作中通常不使用“种族”这个术语,他们几乎总是喜欢使用“人口”这个术语。

但是,如果生物人类学家不使用种族这个术语,这是否意味着种族不存在呢?

从正式的科学意义上来说,答案是肯定的,但是种族这个词每天都被各种各样的人在各种各样的环境中频繁使用。

这些人在谈论什么,其他人明白他们指的是什么,所以从这个意义上说,种族肯定存在。

以执法部门的“种族貌相”为例。比方说,美国某城市的警察有一项政策,当年轻的非裔美国男子开车经过某个社区的某些街区时,他们会被拦下。

我们可以相当肯定地说,警察不会让主要是斯堪的纳维亚血统的年轻人靠边停车。

区分斯堪的纳维亚人和非洲人,或者就此而言,区分中国人和切罗基人,或者拉普兰人和因纽特人是可能的。

群体水平的生物学差异确实存在,并且在某些情况下相当显著。

在科学家和普通人如何定义不同种族群体的问题上,有几个关键特征显得很突出。

即使种族概念本身在生物人类学中不被认为是有效的,那么人们多年来一直关注的特征是什么呢?它们的生物学相关性或不相关性是什么?

肤色也许是文化种族分类中最重要的形态特征。人类肤色的变化具有不小的生物学意义。

因为人类没有皮毛,我们的皮肤更直接地暴露在环境中,肤色无疑受到自然选择的影响,这一点我们将在本章后面讨论。

然而,在全球范围内,肤色并不是地理起源或密切遗传关系的一个特别好的指标。

来自世界不同地区的人群可能有相似的肤色,因为他们有共同的环境特征,即阳光照射的强度。

在非洲、印度和美拉尼西亚可以发现皮肤非常黑的人群,但是与其他人群相比,这些人群没有共同的近期祖先。

被归类为“美国白人”的人的肤色差异很大,反映了这一“种族”的不同人口来源(在阳光照射等方面),其来源范围从中东和地中海地区到欧洲的最北部。

来自亚洲北部和东部的眼睛,以及他们在新大陆的一些后代,有一种被称为内眦赘皮的高频率形态特征。

这是“东方人”或“蒙古人”的典型种族标志,尽管它也可能出现在世界其他地方的个体中。

内眦赘皮是从眼睑延伸到鼻梁的一小片皮肤。它没有已知的生物学功能。

阿莉塞·博尔热斯认为,这是一种继发的解剖学特征,是由肥胖的眼睑和低鼻梁共同造成的,她认为,这两者都可能反映了对寒冷气候的适应。

她指出内眦赘皮在一些美洲土著人群中女性比男性更常见,在欧洲人群中儿童比成人更常见;这两种模式都可能是鼻梁相对发育的功能。

头发的颜色和形状人类在头发的颜色和形状上有很大的不同。没有普遍接受的功能解释为什么头发颜色、形状或厚度各不相同。

这显然是一个多基因遗传的特征。

头发的颜色在一定程度上是由与肤色相同的物质(黑色素)决定的,所以这两者之间存在关联也就不足为奇了。

然而,一些深色皮肤的澳大利亚土著人口中有大量的金发个体,尤其是当他们还是孩子的时候。

这可能表明,与其他人群相比,这些人群中可能有一组不同的等位基因控制着头发的颜色。头发的形状从直的到紧紧卷曲的或羊毛状的都有。

同样,尽管直发和螺旋发的隔热性能可能存在差异,但可以认为这在温暖或寒冷的气候下都是一种优势。

非洲人和美拉尼西亚人都有毛茸茸的头发,但在显微镜下,他们的头发形态非常不同,表明了不同的遗传起源。

头部形状在19世纪40年代,瑞典解剖学家安德斯·雷兹尤斯(1796–1860)引入了一个统计数字,即颅指数(CI),来描述人类头骨的形状。

CI就是头骨的宽度除以长度再乘以100。窄的或长头的头骨有70%的CIs,而圆的头骨有80%的CIs,被称为短头头骨。

尽管事实上CI被用来将头骨(和人)分为“长头”或“圆头”,所有正常的头骨都比它们的宽度长。

雷兹尤斯的工作引入了颅骨形状作为种族归属的标志,一些19世纪末和20世纪初的科学家热情地采用它作为测量种族的“科学”方法。

尽管基于(部分)颅骨形状的种族划分在今天被认为是不正确的,但人类在颅骨形状和其他颅骨尺寸上表现出显著的差异仍然是事实。

肯尼·伯恩斯 和他的同事(1984年)在分析了世界各地的大量头骨后发现,头骨的形状和气候有关系,气候越冷,头骨的宽度越大。

从体积表面积比的角度来看,这对于寒冷气候下的热量守恒是有意义的,这将在本章后面讨论。

(作者观点)这是乔治·凯特林于1827年为黑脚女创作的肖像。

19世纪日本海军准将马修·派瑞的肖像,他在1854年“开放”了日本。