夏威夷的考艾岛,曾经的夏夜充满生机,如今却变得异常寂静,这一变化令人诧异。曾经,每到夜晚,草丛中便会传出蟋蟀此起彼伏的鸣叫声,那是考艾岛独特的夜间旋律。

可如今,这旋律几近消失,夜晚的考艾岛陷入了一片沉寂。

夏威夷群岛,坐落在太平洋上,是一个生态丰富、生物多样的地方。考艾岛作为其中的一部分,曾是蟋蟀的天堂。

以往的夏夜,这里的草丛中热闹非凡,蟋蟀们的鸣叫声交织在一起,宛如大自然演奏的美妙乐章,让整个岛屿充满活力。

在这个小小的生物世界里,雄蟋蟀的叫声别具特色。当它们形单影只时,会发出悠长且舒缓的鸣声,仿佛在向世界表达对伴侣的渴望;而当它们寻得伴侣后,鸣叫声则变得短促而温柔,满是甜蜜与满足。

这些丰富多样的叫声,曾是考艾岛夏夜的标志性声音,也是该岛生态系统的重要组成部分。

然而,一种名为Ormia ochracea的寄生蝇的出现,打破了这里的平静。这种寄生蝇给考艾岛的蟋蟀群体带来了毁灭性的灾难。

它们会在蟋蟀体内产下幼虫,短短一周内,幼虫就能将寄主置于死地。更为棘手的是,这种寄生蝇并非依靠视觉捕捉猎物,而是凭借出色的听觉能力。

寄生蝇的听觉系统堪称自然界的杰作。它们拥有两个极其微小的“耳朵”,每个仅有约1平方毫米,位于前胸腹部位。

这两个“耳朵”通过一种被称为鼓膜膜间桥的结构相互连接,构成了一个精密的听觉系统。当声音以不同的相位和幅度撞击两个鼓膜时,鼓膜膜间桥会通过“弯曲”和“摇摆”的动作,在每个鼓膜中创建不对称的振动模式,从而使神经系统能够更轻松地辨别声音的来源方向。

凭借这一精巧的听觉系统,寄生蝇能够在几米之外准确地定位蟋蟀的位置,误差仅有几厘米。即使声音中断,它们也能依据之前获取的信息锁定目标。在寄生蝇的严重威胁下,考艾岛的蟋蟀们被迫做出改变。曾经悦耳的鸣叫声,如今却成了它们的致命弱点。

为了避免被寄生蝇发现,蟋蟀们逐渐演化出一种无声的求偶方式。2006年,《生物学通讯》上的一项研究表明,在考艾岛上,超过90%的雄性蟋蟀不再发出声音。

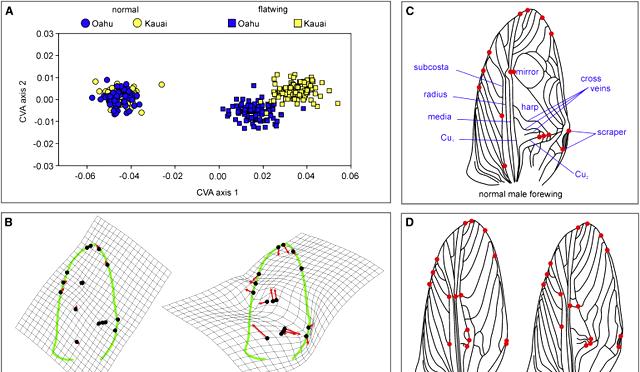

它们的翅膀形态发生了显著变化,翅膜上的突起明显减少,位置也有所改变。科学家将这种翅膀称为平翅,虽然平翅不影响蟋蟀的飞行能力,但却使它们无法通过摩擦翅膀发出声音。

令人惊叹的是,这种变化在不到20个世代的时间里就得以实现,相较于一般漫长的演化过程,这一转变速度之快令人咋舌。

考艾岛的夜晚变得格外安静,偶尔传来的一两声蟋蟀鸣叫,仿佛是在提醒人们它们的存在。而这种情况并非考艾岛独有,在夏威夷群岛的另一座小岛——欧胡岛上,也出现了类似的现象。

在考艾岛的蟋蟀陷入沉默两年后,欧胡岛上也出现了不能发声的蟋蟀。起初,人们推测考艾岛的蟋蟀可能“偷渡”到了欧胡岛,但后续的研究发现,实际情况并非如此简单。

尽管两座岛上的蟋蟀都无法通过摩擦翅膀发声,但它们的翅膀形态却存在明显差异,这种差异甚至肉眼可辨。2014年,《当代生物学》期刊上的一项研究指出,这两座岛屿上的蟋蟀平翅基因并不相同,它们是在寄生蝇的选择压力下趋同演化的结果。为了延续后代,平翅蟋蟀们不得不探索新的求偶方式。它们巧妙地借助那些仍能发声的雄性蟋蟀。

当能发声的雄性蟋蟀发出求爱信号时,会吸引雌性蟋蟀的注意,而平翅蟋蟀则会趁机靠近。它们会在声源附近耐心等待机会,一旦雌性蟋蟀被吸引过来,平翅蟋蟀就会尽力展示自己的其他优势,以赢得雌性的青睐。

这种求偶方式要求平翅蟋蟀具备敏锐的感知能力和一定的策略。它们会仔细聆听声音的来源和强度,推测雌性可能出现的方向,然后选择一个合适的位置等待。

在此过程中,平翅蟋蟀们必须保持警觉,随时准备应对可能出现的竞争。

此外,平翅雄性蟋蟀还采取了另一种策略来增加找到配偶的机会——增加活动量。既然无法通过歌声吸引雌性,它们就只能通过四处奔走碰运气。

平翅雄性蟋蟀们会在自己的生活区域内不停地穿梭,不放过任何一个可能有雌性存在的角落。它们的行动变得更加频繁和积极,在这个过程中,平翅雄性蟋蟀们需要消耗更多的能量,但为了繁衍后代,它们毫不退缩。

想象一下,在考艾岛的草丛中,一只平翅雄性蟋蟀正谨慎地移动着。它的触角不停地晃动,仔细地感知着周围的细微变化。

它认真地检查着每一个角落和缝隙,期望能发现雌性的身影。当它听到远处传来的求爱之声时,便毫不犹豫地朝着声音的方向奔去。

在声源附近,它小心地观察着周围的动静,等待着最合适的时机。有时候,它会遇到其他的竞争者,但它并不会轻易放弃,而是会更加努力地展示自己的长处,力求获得雌性的关注。在夏威夷群岛的这两座小岛上,蟋蟀与寄生蝇之间的生存较量仍在持续。它们在困境中努力适应环境,展现出了顽强的生命力和生存智慧。

这场生存之战,不仅是生物进化的一个生动例证,也让我们对生命的奥秘和力量有了更深刻的理解。。